熊童子基因编辑,抗病实验叫停,生物安全审查,实验室封闭调查

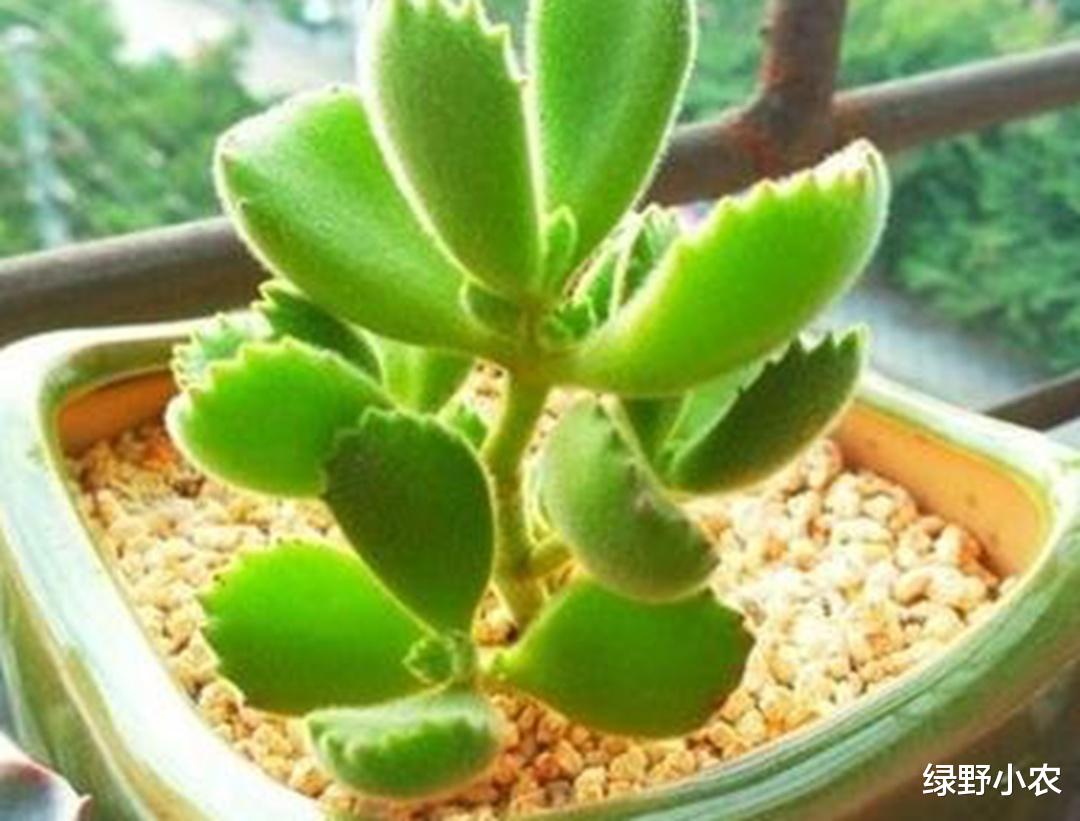

熊童子,那萌萌的多肉植物,在很多家居种植场景里都备受欢迎。像在阳台或者办公室的小角落,一盆熊童子能让整个空间都变得生机盎然。它那胖胖的叶片像小熊的爪子一样,特别可爱。很多网友都分享过自己养熊童子的经历,有个华南地区的网友就说,自己在一间采光还不错的办公室窗台种了一盆熊童子,平时只要简单浇浇水,它就能长得很好。

然而,最近熊童子的基因编辑抗病实验被叫停了,实验室也处于封闭调查的状态。这可不是小事,基因编辑技术在绿植种植领域一直是个很有争议的话题。就拿其他绿植来说吧,像玉露这种比较娇贵的多肉,在有些地区,比如华北的一些花农尝试过用新的种植技术去改善它的生长状况,但也面临着很多未知的风险。

咱们先说说基因编辑在绿植上的目的。就拿熊童子来说,可能是想让它更抗病,这样在种植过程中就不用频繁用药,既环保又能保证植物的健康。想象一下,在居家种植的时候,要是一盆熊童子老是生病,那可太糟心了。但是在其他绿植的种植中也出现过问题。就比如说琴叶榕,这是一种在城市里很多家庭都会养的观叶植物,有些商家为了提高琴叶榕的抗病性进行了一些不规范的基因操作,结果导致一些琴叶榕出现了不明原因的生长不良,叶片发黄、枯萎等症状。

在熊童子基因编辑抗病实验叫停之前,据说这个实验已经进行了有一段时间了。刚开始的时候,可能看起来一切都很顺利,科研人员可能期望在15天左右就能看到一些初步的抗病效果,比如熊童子的叶片在面对一些常见病菌的侵染时,能够有更强的抵抗力,不会出现发黄或者长斑等情况。可是事与愿违,随着实验的推进,在大概一个月的时候,出现了一些难以解释的现象。

这让我想起之前在昌平有个草莓种植户王师傅的故事。王师傅一直想提高草莓的抗病性,在听说有一些新的技术可能会有效果后,他就尝试了一下。开始的几天,草莓苗看起来确实茁壮成长,王师傅满心欢喜地想着能有个好收成。可是过了7天左右,草莓苗开始出现了各种问题,有些叶片开始枯萎,有些新长出来的茎秆变得很脆弱。就像熊童子基因编辑实验一样,在没有完全了解清楚的情况下,急于求成可能会带来意想不到的后果。

从生物安全的角度来看,基因编辑技术应用于绿植种植必须慎之又慎。就像有些冷门绿植,像金晃星这种多肉植物,在某些特定的地域,比如在湿度比较大的南方地区,本身就对环境的适应能力有一个范围。如果贸然进行基因编辑去改变它的某些特性,可能会打破它在当地的生态平衡。比如说可能会影响到它与周围昆虫或者其他植物的共生关系。

再回到熊童子的话题。在它的原生地或者是在一些大规模种植的地区,要是基因编辑出了问题,那影响可就大了。就像在云南的一些花卉种植基地,那里种植着大量的多肉植物,包括熊童子。如果熊童子的基因编辑导致它出现了一些未知的病虫害或者生长异常,那对于当地的经济发展和生态环境都会产生不小的冲击。而且,对于那些喜欢在家里或者办公室种植熊童子的人来说,也可能会有潜在的风险。

再说说其他绿植的一些类似情况吧。像仙人球这种比较耐旱的植物,在有些干旱地区,比如西北的一些地方,人们经常会自己培育仙人球。如果对仙人球进行基因编辑,想要让它更适合室内的种植环境,那可能会引发一系列的问题。比如说可能会改变它的刺的生长方向或者力度,这在原本的养殖环境中可能没什么问题,但是一旦进入室内环境,可能会对周围的人或者物体造成伤害。

还有一些绿植,比如文竹,这是一种很适合在家里书桌或者茶几上摆放的植物。它给人一种文雅、清新的感觉。可是文竹也很娇弱,有时候一个小小的环境变化就会让它生病。要是有人尝试对文竹进行基因编辑来让它更健康,那也需要经过严格的生物安全审查。就像熊童子一样,一旦某个环节出了差错,就可能影响到它在各个场景中的种植。

对于熊童子的基因编辑实验叫停和实验室封闭调查,也给所有的科研人员敲响了警钟。在探索新技术的时候,不能只看眼前的利益或者为了追求一些快速的成果就忽视了可能存在的风险。就像有些网友分享的,自己看到一些新奇的种植技术就想在自己的多肉植物上试试,结果把好好的植物给弄坏了。

在居家种植的场景中,很多人都是凭借着自己的兴趣和对绿植的了解去养护植物。但是如果是经过了基因编辑的植物,情况可能就大不一样了。比如在阳台上种了一盆基因编辑过的熊童子,它可能会因为基因的改变而在某个季节或者某个时间段突然出现生长异常的情况,这对种植者来说是一种很大的困扰。

而且在花卉市场里,各种各样的绿植琳琅满目。如果不是经过严格审查和测试的基因编辑植物进入市场,那对于消费者来说也是很不公平的。就像有的网友在花卉市场看到一棵超级漂亮的熊童子,买回去却发现有各种问题,这时候就不知道是自己的养护问题还是植物本身的问题了。

在一些特殊的地形地貌地区,绿植的种植更是需要谨慎对待基因编辑技术。比如在山区,由于海拔和气候的垂直变化比较大,对于绿植的生长要求也很高。像在一些南方的山区,可能会尝试种植一些外来的绿植品种,但是如果对这些品种进行基因编辑而缺乏严格的监管,可能会对当地的生态系统造成破坏。

对于熊童子基因编辑实验,我们还有很多疑问。比如在实验过程中,到底是哪个环节出了问题?是基因编辑的技术本身不成熟,还是在实验环境的控制上出现了漏洞?另外,对于已经进行过基因编辑实验的熊童子样本,应该如何处理?是销毁还是继续观察?这都需要相关专家和研究机构进行深入的研究和讨论。

再从地域的角度来看,不同地区的绿植种植需求和环境条件差异很大。在华南地区,由于气温比较高,湿度大,对于一些多肉植物如熊童子的抗病能力要求就比较高。而华北地区,气候比较干燥,温度变化大,对绿植的抗寒和抗旱能力要求更多。如果基因编辑要考虑到这些地域差异,那需要进行的研究和测试就更多了。

还有一些绿植,比如虎皮兰,它能适应多种环境,在家里或者办公室都能生长得不错。它的这种适应性是经过长期的自然选择形成的。如果对虎皮兰进行基因编辑,想要改变它的某些特性,那也需要考虑到它在不同场景下的适应性是否会被破坏。

熊童子基因编辑抗病实验叫停和实验室封闭调查这件事,让我们看到了在绿植种植领域,科技是一把双刃剑。我们在追求创新的同时,必须要遵循生物安全的原则,保障植物的健康生长,以及我们居住环境和生态系统的稳定。那我们是不是应该更加严格地监管所有的基因编辑技术在绿植种植中的应用呢?这是一个值得我们深入思考的问题。