“您就当少生了我这个儿子吧!”抗战老兵韩灿如当年出征前的诀别话语,道出了千千万万重庆儿女在国家危亡之际,用生命作出的回答。

从富家子弟到盐工,从农民到知识青年,山城儿女前赴后继,用血肉筑起我们新的长城。

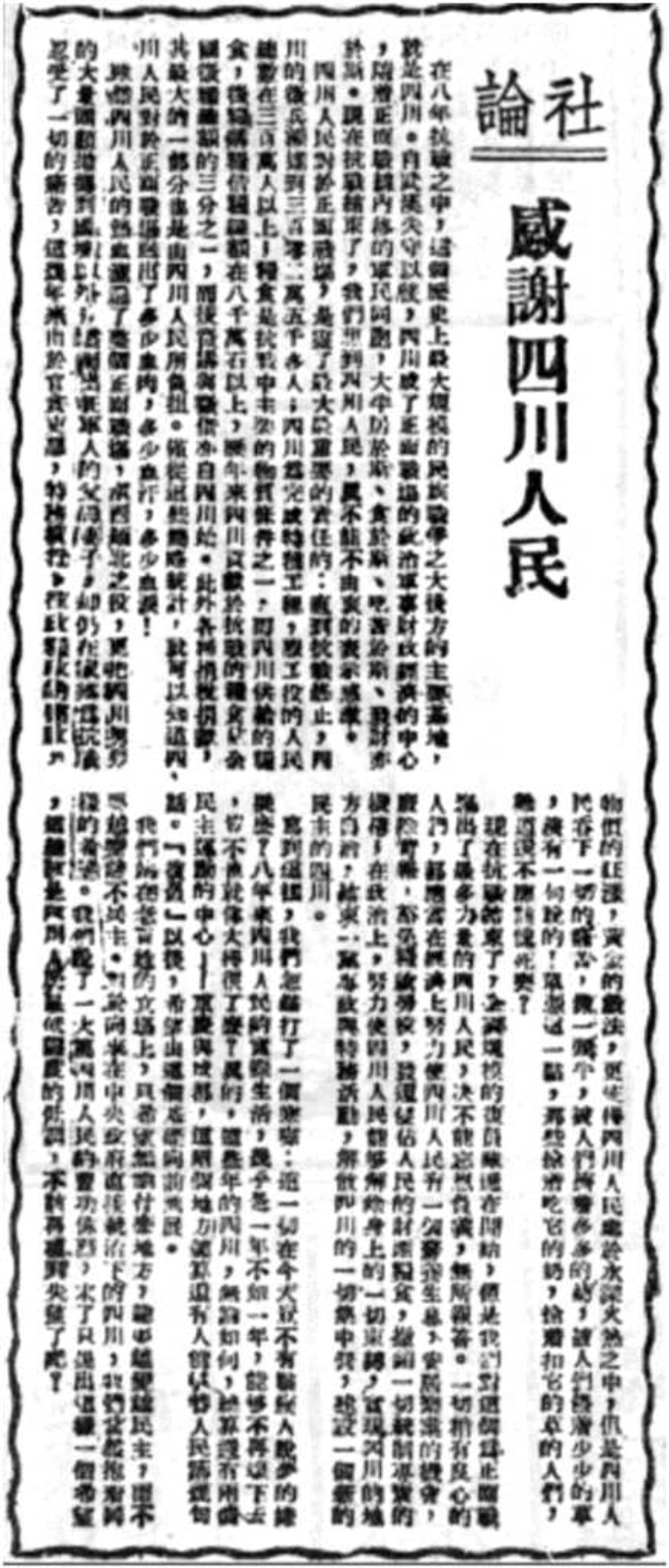

博物馆展柜里,泛黄的《新华日报》无声述说着历史。1945年10月8日,社论《感谢四川人民》字字有力:“直到抗战终止,四川的征兵额达到三百零二万五千多人;四川为完成特种工程,服工役的人民总数在三百万人以上……”

数字无声,却如惊雷。《川魂——四川抗战档案史料选编》记载,抗战期间,四川(含今重庆辖区)输送兵员超过300万,其中重庆籍子弟兵约占三分之一。

他们的身影,从卢沟桥烽烟走向密支那巷战;他们的荣光,在南京受降典礼上闪耀;他们的印记,留在博物馆的手印墙上,无声却震撼人心。

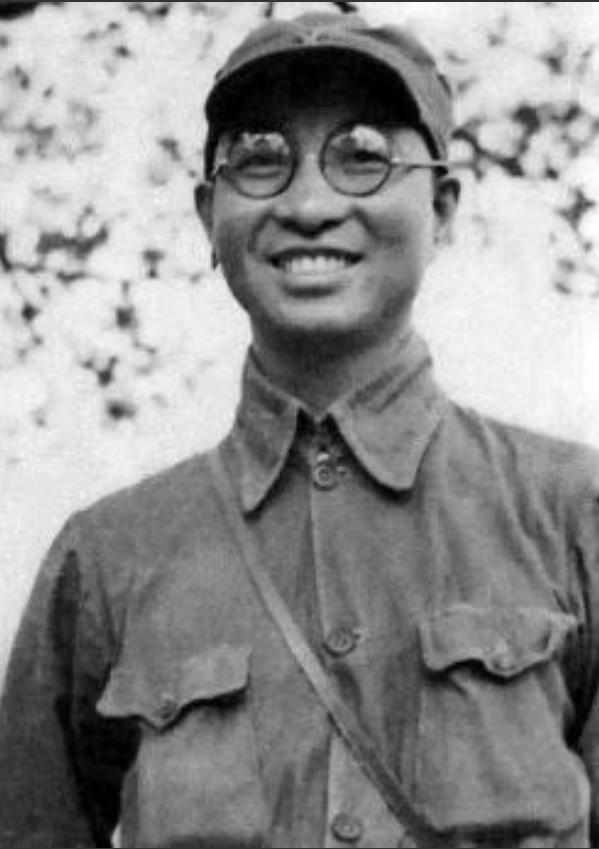

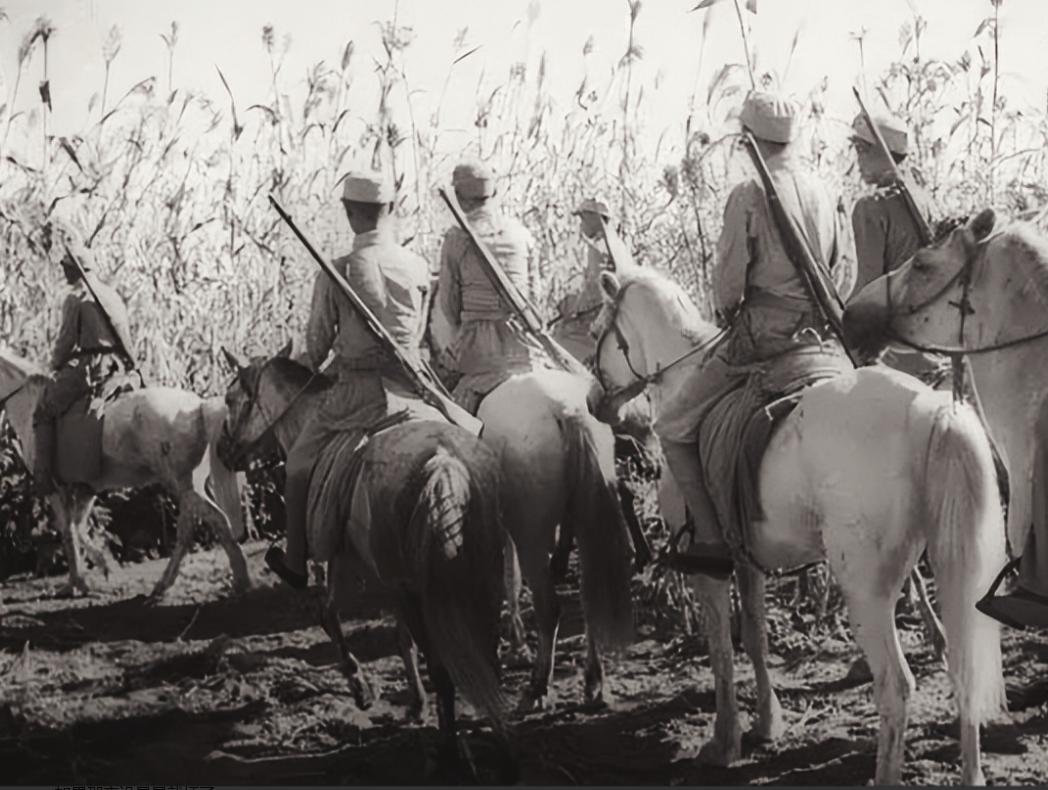

抗战期间,四川输送兵员超三百万,其中重庆籍子弟兵约占三分之一。图为大型国画作品《川军出川》(局部)。记者熊明摄视觉重庆

1945年10月8日,《新华日报》发表社论,对包括重庆在内四川人民为抗战所作出的巨大贡献给予高度评价。(西南政法大学新闻传播学院供图)

重庆建川博物馆内,抗战老兵手印墙令人震撼,无声述说着当年无数民族英雄为国家和民族所作出的巨大贡献。记者郑宇摄/视觉重庆

壮士出征

300多万川军出川投身抗战,其中,有百万重庆子弟。山城的脊梁,从来刚强;家国的情怀,永远炽热

南山上的重庆抗战遗址博物馆内,工作人员黎跃棋按下播放键,一段录音响起:“学生上街游行集会,喊的口号就是‘出川抗日’!”

这是已故抗战老兵韩灿如的声音。

卢沟桥的枪声,震动西南大地。1937年7月8日,在重庆上清寺花园举行的川康整军大会上,将领孙震等人大声请战:“请缨出川,抗日杀敌!”四川省主席刘湘通电全国,呼吁总动员。在南京国防会议上,刘湘立下誓言:“四川可出兵30万,壮丁500万,粮食若干万石!”

声声呐喊,让忠县富户“二少爷”韩灿如坐不住了。他瞒着家人,在重庆报考了军校。

“临到出川前,他才给父亲写信提及此事。”黎跃棋在介绍这段往事时说道,“信里说:国难当头,形势紧迫,家里兄弟三人,总得有一人从军。您就当少生了我这个儿子吧!”那一刻,书里的“义”,化作奔赴国难的勇气。

挺身而出的,不只是知识青年。1937年,彭水县郁山镇支撑一方经济的童、支、苏、曾四大盐商,从滚烫的盐灶旁,抽调出200多名精壮盐工奔赴前线。

老盐工徐世成生前回忆道,当时他才十来岁,亲眼看见沙柳子河坝上,这群汉子脚穿水草鞋,在乡亲们含泪目送下走向码头,乘船下重庆,转赴战场。

抗战的熔炉,淬炼着整个民族的意志。1939年1月18日《新华日报》记载:巴县监狱,240名被感化犯人昂首走出高墙,誓言“奔赴杀敌!”同年,长寿县档案显示:全体320名监犯联名上书“请求参加抗战”。滚烫的报国心,融化了冰冷的铁窗。

随着战事推进,兵员消耗巨大。抗战后期,知识青年从军浪潮从四川席卷全国,演变成“百万青年百万兵”的洪流。

在战时首都重庆,青年群情激昂。原定征集5000名知识青年从军,报名者竟达8331人!在长寿龙溪河畔,省立重庆中学、国立十二中学的59名学子投笔从戎,加入远征军,走向滇缅烽火前线。

同样在长寿,1943年12月1日,云台乡年近古稀的老农邓占廷,在老伴搀扶下,亲手将儿子邓商志送入军营。

“抗战期间,长寿共送出壮丁31662名。”重庆建川博物馆讲解员黄家新翻开档案说。

……

1937年9月起,川军14个师开赴抗日前线;1939年元旦前夕,江北县欢送第30集团军16师6000名健儿出川抗日;1939年,重庆市各界举行第二次欢送壮丁入伍大会……巴渝大地燃起全民抗战的烈焰。

300多万川军出川投身抗战,其中,有百万重庆子弟。仅巴渝儿女出川抗敌的数量,就远超当年刘湘“出兵30万”的承诺。山城的脊梁,从来刚强;家国的情怀,永远炽热。

浴血奋战

“无川不成军”之誉的背后,是这样一组数据:抗战期间四川(含今重庆)出川将士伤亡、失踪达64万余人

川军出征,浴血奋战。

《重庆文史资料选辑》记载:1937年11月29日,安徽广德公路,川军一四六师八七六团伏击日军装甲车队。战士们抢占高地,重机枪、迫击炮、手榴弹齐发。约300名日军仓皇下车。川中子弟浴血奋战,歼敌80余人,因装备简陋自身亦伤亡200余人。

薄薄纸页,记下了初战的惨烈,展现了巴渝男儿的血性。

一四五师师长饶国华将军奉命死守广德,掩护友军。遗书写道:“广德地处要冲,余不忍视陷入敌手,故决与城共存亡……”

字字泣血,句句铿锵。城破之际,将军实践誓言,壮烈殉国。1937年12月12日,重庆万余民众齐聚夫子池,沉痛追悼饶国华及全国英烈。

“草鞋加步枪”,装备简陋难凉热血。1938年3月,台儿庄战役关键之滕县保卫战,国民革命军陆军第41军122师师长王铭章率三千川中子弟死守孤城,血战数昼夜,几乎全员殉国。

其惨烈与坚韧赢得李宗仁极高评价:“若无滕县之苦守,焉有台儿庄之大捷?滕县一战,川军以寡敌众,不惜牺牲,阻敌南下……写成了川军抗战史上最光荣之一页。”

巴渝儿女英勇,既在地面,也在长空。

1939年1月,九龙坡子弟、陆军第161师师长朱再明在湖北荆门沙洋镇,指挥集中机枪火力,成功击落日军“天皇号”飞机,重挫敌焰。

1942年浙赣战役,来自荣昌的146师独立工兵第8营副营长黄士伟,率工兵在兰溪北郊埋设地雷,炸死侵华日军第15师团长酒井直次中将。酒井为日本明治维新后首个战死于任上的中将师团长。

璧山堪称“抗战模范县”。抗战期间,仅33万人口的璧山,参军者有2万余人,其中八百壮士血洒疆场。老红军张炳良、罗明转战平型关;卢泽雨、安志华鏖兵百团大战……平均每15名璧山人就有1人参军,每25名璧山军人就有1人牺牲。

1940年“璧山9·13大空战”,36架中国战机迎击数量远多于己方的日机精锐,13架折翼,浴血长空。

璧山籍飞行员高祥松在湖南芷江基地驻防两年期间,总共驾机出战107次,独自击落日机4架,与僚机共同击落日机1架,还曾射沉停留在湘江江面上3000吨日本运兵船一艘。

战火延至境外。

韩灿如赴印筹建驻印军坦克部队。

万州老兵罗绍荣则亲历野人山和密支那血雨腥风。战斗中,他那个班几乎打光,自己身负重伤,直至2014年去世,弹片仍存留体内。

“敌军一日不退出国境,川军则一日誓不还乡。”据史料记载:抗战期间,四川(含今重庆)出川将士伤亡、失踪总计64万余人。

“无川不成军”的赞誉背后,是川渝子弟用热血与生命践行的承诺,是巴山渝水无尽的勇气与荣光。

铭记历史

建川博物馆内手印墙震撼人心:4000余枚抗战老兵留下的鲜红手印,如星火燎原照亮烽火岁月

历史从未被遗忘。

2015年夏,彭水苗族土家族自治县郁山镇施工工地,随着“铿”一声巨响,“抗日阵亡将士纪念碑”重现在人们视线中。

目睹这一幕,九旬老盐工徐世成老泪纵横。当年,郁山盐工出川抗日牺牲噩耗传回,盐商支觐光与黔彭联中校长于石生携乡亲捐资,在状元堡立下此碑。

新一代郁山人集资捐物,2018年在滑石板老街重立丰碑,底座精心镌刻1938至1940年牺牲的49名彭水籍将士姓名。

2019年,彭水县政府将其公布为文物保护单位,这座丰碑成为传承抗战精神、凝聚民族向心力的永恒坐标。

记忆也刻在街巷名字里。抗战烽火中,山河沦陷的消息传来,北碚街道名称成了记录国难的独特“碑文”:北平失守,文华路改称北平路;南京陷落,均合路更名南京路;上海告急,金佛路称上海路……15条道路,铭刻着15个沦陷省市的伤疤。

今日漫步北碚,这些沧桑路名仍清晰可见,像一块块立在时光里的微型纪念碑,无声述说着不能忘却的岁月。

在成都建川博物馆,巨大的抗战老兵手印墙呈V字形展开,震撼人心。4000余枚鲜红手印,如星火燎原照亮烽火岁月。

百岁老兵韩灿如的手印,厚重如他跌宕一生。1945年8月15日,芷江夜空被日本投降的喜讯撕裂。韩灿如亲历师部山呼海啸般的欢腾。他随部队奔赴南京,见证侵华日军正式缴械投降。

暮年,韩老凝视自己和战友的鲜红手印,默然无语,热泪盈眶。

与韩灿如一道留下印记的,还有36位重庆籍老兵。建川博物馆馆长樊建川感慨道,“老兵老矣!以这一形式将他们的手印留存下来,就是要让民族的功臣长留青史!”

牺牲与荣光,汇成抗战洪流中不可撼动的砥柱。《新华日报》1945年10月8日社论为四川(含今重庆)贡献写下历史注脚:“四川人民对于正面战场,是尽了最大最重要的责任!”302万川军出川,300万人服工役,征献粮食占全国三分之一——这片土地“像一头牛,被人们挤着多多的奶,被人们喂着少少的草”,却无怨无悔。

真正的纪念碑,不仅存于石刻,更在民族记忆深处。家国有难,人民上前方。那些长眠的名字与不屈的掌纹,早已融入山河血脉,成为这片土地最坚硬也最温柔的记忆,支撑过去,昭示未来。

丰碑永立,在于世代不忘;精神长存,方能砥砺前行。

新重庆-重庆日报记者彭瑜