黄仁勋把算力砍掉80%的H20芯片卖给中国,没想到被中国工程师成功破解,结果发现芯片竟暗藏“追踪定位”和“远程关闭”后门!

当英伟达专为中国市场定制的H20芯片亮相时,多数人只把它看作中美科技博弈下的一场商业妥协。

毕竟,这枚芯片的算力被削减了80%,似乎是美国禁令下双方都能接受的折中方案。

谁知,中国工程师拆解芯片后的传闻,却在中国科技圈投下了一枚重磅炸弹:芯片内部可能暗藏着“追踪定位”与“远程关闭”功能。

事件的性质瞬间变了。这不再是一笔关于性能折扣的交易,而可能是一个精心布局的陷阱。

这枚芯片,究竟是美国禁令下维系商业关系的无奈之举,还是一个被预设了安全引信、随时可能引爆的“技术地雷”?

从技术上看,这颗“地雷”的设计可谓机关算尽。据称,被发现的功能模块并非常规的调试接口,而是被深度嵌入芯片硬件。

这意味着什么?一旦搭载H20的设备被部署到数据中心、自动驾驶或高端医疗等关键领域,就等于给系统安装了一个看不见的遥控开关。

在高速公路上飞驰的汽车动力突然被切断,或千里之外的关键手术设备瞬间黑屏,其后果不堪设想。

而更深一层看,这枚芯片的诞生背景本就复杂。它是英伟达在美国严苛禁令下,为保住中国市场推出的“合规”降级版。

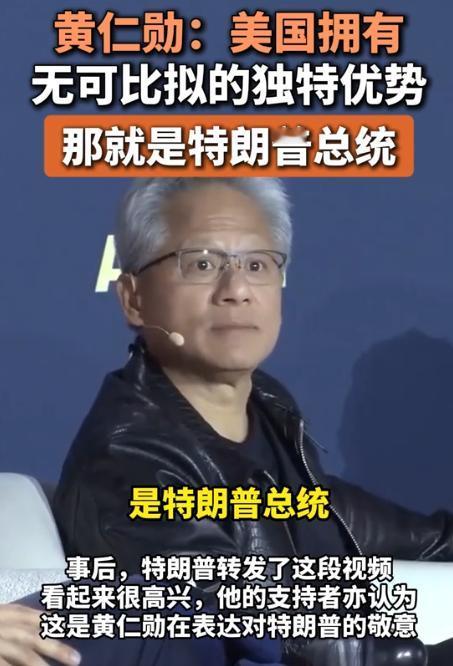

这层商业与政治的交织,让背后若隐若现的地缘政治影子格外清晰。有消息指出,美国国会早有议员提议在出口芯片中植入追踪系统,且相关技术已具备可行性。

这就不禁让人怀疑,这究竟是企业的自保行为,还是带有国家意志,旨在对中国的算力命脉形成一种潜在的威慑与控制?

面对这颗随时可能引爆的地雷,棋局上的各方迅速展开了博弈。

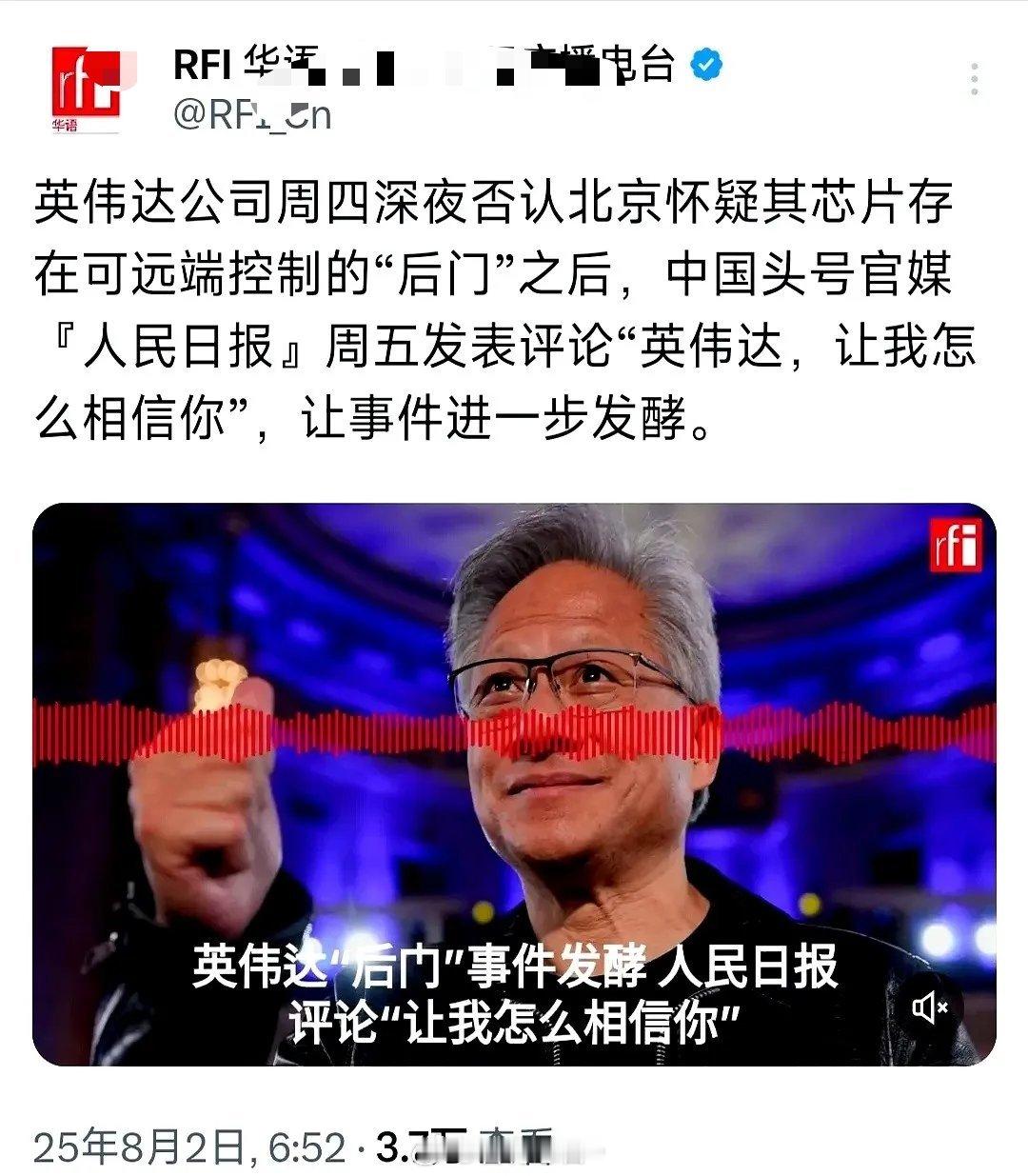

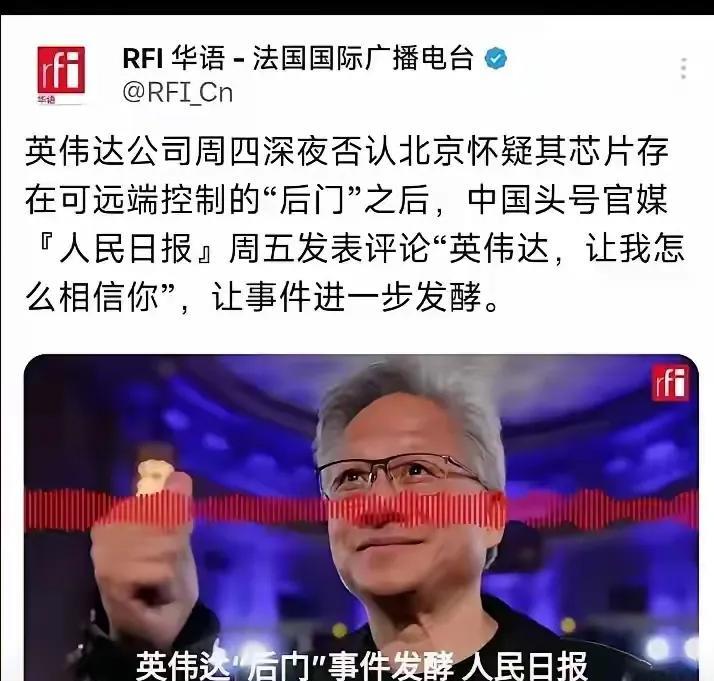

英伟达当然第一时间公开否认,强调其产品绝不存在所谓的“后门”,并以企业的全球声誉和商业利益作保。

这种说法在商业逻辑上似乎讲得通,毕竟自毁长城的事,理性的公司都不会做。不过,在国家安全的巨大风险面前,市场的疑虑并未因此烟消云散。

中国的反应则迅速而强硬。国家网信办直接约谈英伟达,要求其提供详尽的技术说明。

事件迅速从一则市场传闻,正式升级到国家安全审查的高度。官方媒体的质问,更是将矛头直指信任根基,彻底引爆了公众舆论。

然而,这场博弈中最纠结的一方,莫过于中国的产业界。长期以来,中国的人工智能产业被英伟达的CUDA生态牢牢锁住,形成了一副“黄金枷锁”。

也正是这种深度依赖,导致了即便面对“性能阉割+后门风险”的双重打击,市场仍有购买需求的尴尬局面。

这记响亮的警钟敲醒了所有人:长期依赖外部技术,无异于将自家大门的备用钥匙,亲手交到了别人手里。

H20事件也因此成了一个分水岭,迫使中国产业界从被动的依赖,转向主动的破局。

曾经被视为备选方案的“国产替代”,在此之后,已不再是情绪化的选择,而是关乎产业“能不能活下去”的生存问题。

以寒武纪、海光为代表的中国“芯”势力,正是在这种压力下,加速打磨自主算力平台。这条路虽非坦途,但方向已无比清晰。

更重要的是,人们认识到,破解一枚H20芯片并非胜利,而是一次至关重要的警醒。

因为真正的风险,绝不仅限于一枚芯片,它同样潜藏在操作系统、数据库、基础大模型等所有我们依赖他人的核心技术环节。任何一环被“卡脖子”,都可能导致整个产业停摆。

所以,要想真正摆脱被动,唯一的出路便是从根上动手,必须彻底告别那种“绕路、购买、妥协”的幻想。指望竞争对手的“心软”或商业善意,不是战略,而是赌博。

只有真正掌握了核心技术这张底牌,才能从一个在谈判桌上被动听取条件的角色,转变为有资格平等对话的玩家。

归根结底,技术是用来使用的,不是用来乞求的。别人卖给你的,不一定是科技红利,很可能是一枚精心包装的地雷。

那么,在全球化协作与激烈竞争这盘大棋上,如何既不错失技术发展的机遇,又能守住自身安全的底线?这恐怕才是H20事件留下的真正考题。

评论列表