1938年,台儿庄战役过程中, 60军因为日军的监听,遭受了巨大的损失,为了打破日军对我方的监视,卢汉率领的60军想出了一个不错的办法。

那年春天,鲁南平原上硝烟弥漫,滇军第60军四万将士刚下火车就撞上了日军精锐部队,双方在陈瓦房村头交火时,滇军先遣二营的机枪子弹打穿了日军斥候的钢盔。

这场遭遇战揭开了滇军血战台儿庄的序幕,也暴露出一个致命隐患——日军的监听小组正像毒蛇般潜伏在电波里。

日本人用军犬咬电话线的伎俩很快被识破,滇军炊事班班长王大柱有天夜里举着菜刀砍断了三条狗腿,缴获的项圈上还刻着"昭和十二年造"。

可真正的威胁藏在看不见的空气中,日军特高课调来十二个"中国通",整天戴着耳机在帐篷里监听着滇军的每一通电话。

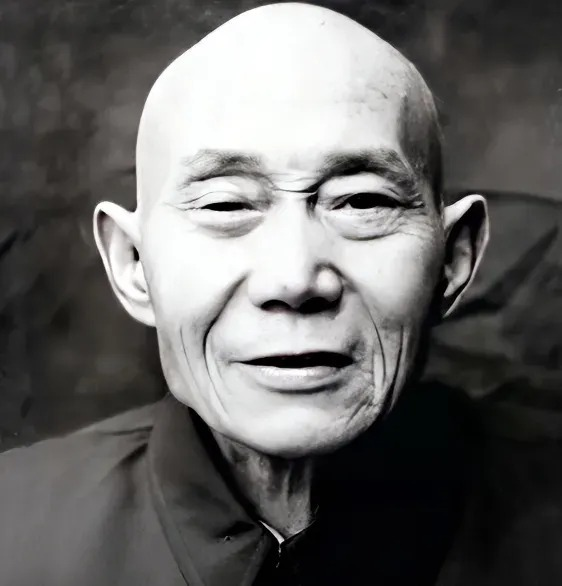

军长卢汉发现不对劲是在禹王山阵地上,刚部署好的机枪阵地转眼就被日军炮火覆盖,团级干部六天折了五个。

"咱们中间怕是有内鬼!"警卫员小赵急得直跺脚,可当卢汉把全军营以上干部叫到指挥所,看见的都是晒得黝黑的云南老乡。

这些汉子祖上三代没出过滇西大山,要说给日本人当奸细,比骡子下崽还稀奇,最后还是通讯连白族小伙杨阿鹏操着大理腔提醒:"军座,要不试试我们寨子里的土话?"

白族话的玄妙就在于此,大理三月街上卖乳扇的老阿妈能一口气发出八个声调,说话像唱歌似的婉转。

这种语言里藏着舌尖打卷的弹舌音,还有从喉咙深处挤出来的气声,别说日本人,就是昆明来的学生官也听得云里雾里。

卢汉当机立断,把全军电话员换成白族兵,通讯参谋部连夜编了本《白语军令对照手册》。

第二天清晨,日军监听员山本一郎戴着耳机突然瞪圆了眼,耳机里传来的不再是带着云南口音的官话,而是"阿呗呗,撒其里"这样抑扬顿挫的陌生语言。

特高课急调来的语言学教授佐藤盯着录音设备直挠头,他研究过中国三十多种方言,却从没听过这种带着鸟鸣般韵律的声调。

最绝的是滇军玩起了"方言密码",同样是"机枪向左移动五十米",不同白族村寨的战士能说出七八种版本。

有次日军好不容易抓到个会说汉话的白族俘虏,逼他翻译监听到的"格尼阿表",结果小伙子张嘴就编:"说的是今晚炊事班吃酸菜鱼。"气得日军中队长掀了桌子。

靠着这套"活密码",滇军把日军耍得团团转,4月23日那天,184师师长张冲用白族话调了两个团夜袭日军营地,等鬼子反应过来,滇军的大刀队已经砍断了他们十二挺重机枪的冷却水管。

后来打扫战场时,战士们从日军尸体上搜出笔记本,上面画满了歪歪扭扭的声调曲线,还有个日本兵写了句遗言:"支那巫术,闻所未闻。"

日军也不是没想过歪招,他们派汉奸冒充大理马帮混进滇军驻地,结果白族炊事员杨二愣子张口就问:"阿老表,你们寨子火把节跳哪支调?"

汉奸支支吾吾答不上,当场露馅被捆成了粽子,又有次空投传单悬赏白语翻译,第二天滇军阵地上升起风筝,布条上写着白族谚语:"想吃菌子莫怕毒,想听密语先学哭。"

这场语言攻防战的高潮出现在5月14日,日军集中二十门重炮猛轰禹王山主峰,卢汉在指挥部用白族话连着下了三道命令。

第一道让炮兵往东打烟雾弹,第二道派敢死队从西侧悬崖爬下去,第三道竟是通知后方送三百斤饵块粑粑上前线。

等日军跟着烟雾弹调转炮口时,滇军敢死队已经端掉了他们的观测所,而香喷喷的饵块粑粑吃得战士们满嘴流油,都说:"吃饱了才好送小鬼子见阎王。"

后来打扫战场时,战士们从日军尸体上找到本《支那方言研究》,书页上密密麻麻写满批注,唯独白族语章节干干净净。

日本学者到最后也没搞明白,为什么"阿咿呦"三个字能变换出二十八种战术指令,倒是滇军老兵回忆说,有次电话串线听到白族通讯兵在说家乡话,旁边北方籍的战友直嘀咕:"这比诸葛亮借东风还玄乎!"

台儿庄的硝烟散尽后,第五战区长官部特意给云南发了嘉奖令。

表彰名单里除了冲锋陷阵的将士,还有二十三个白族通讯兵的名字。

后来美国拍《风语者》电影讲纳瓦霍密码,滇军老兵在茶馆里磕着瓜子笑:"咱们用白族话打鬼子那会儿,太平洋上的美国大兵还在玩泥巴呢!"