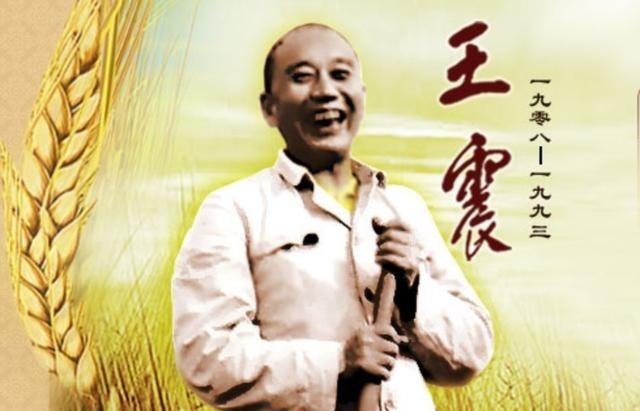

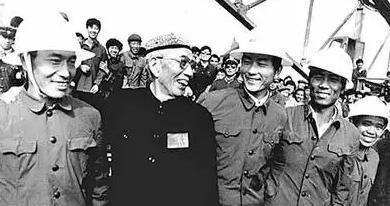

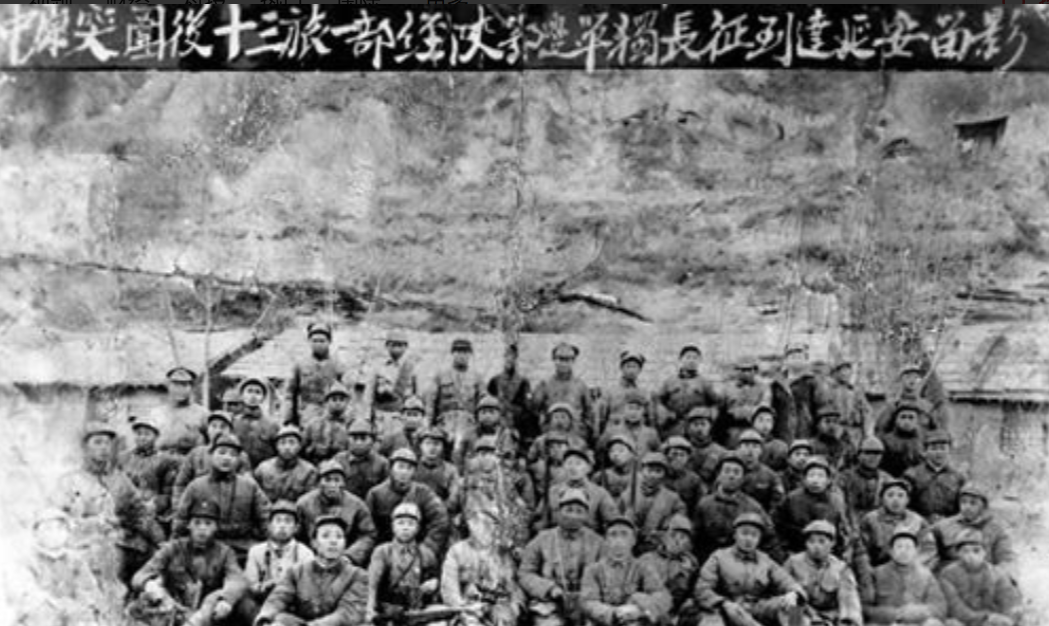

1954年,王震乘坐火车前往黑龙江省佳木斯市汤原县时,通过车窗看到了外面一望无际的大荒原,不禁惊呼:“这么一大片肥沃的黑土地,稍一用力就能挤出油来!”随即他便做了一个大胆的决定,让这片大荒原发生了翻天覆地的变化。 一次普通的火车之旅,竟成了改变中国农业版图的历史起点。当王震透过车窗看到那片黑土地时,谁能想到这个瞬间的灵感,会催生出让十万复员军人投身其中的宏大工程?那个大胆决定究竟是什么,又如何把荒原变成了今天的”北大仓”? 王震1908年4月11日出生在湖南省浏阳县一个贫苦农家,少时因家境贫寒,几度辍学,十三岁就外出打工,十六岁开始参加革命。这个从湖南农村走出的孩子,后来成为了新中国农垦事业的奠基人。他这辈子说自己就会两样本事,一个是打仗,一个是种地。抗战时期开垦南泥湾的经历,让他对农业生产有着独特的认识和深厚的感情。 1954年,任铁道兵司令员兼政治委员的王震乘坐火车前往黑龙江省汤原县视察,准备看望从朝鲜战场上退下的官兵们。那时候朝鲜战争刚结束,大批军人面临复员转业。作为铁道兵司令员,王震经常要到各地视察部队情况,这次去汤原县本来也是例行公事。 火车在三江平原上缓缓行驶,王震看着窗外一望无际的荒原,眼睛越来越亮。这片土地太大了,而且土质看起来相当肥沃。他抓一把黑土,兴奋地说:“这土多肥呀,肥得冒油花了。”作为南泥湾开垦的亲历者,王震一眼就看出了这片土地的价值。 那个年代,国家刚刚成立不久,百废待兴,粮食问题是头等大事。他对随行人员和汤原一带担负施工任务的铁道兵指战员讲:“民以食为天,种地生产粮食是第一位的。我们国家搞社会主义建设,就需要粮食。所以,我主张把大批复员军人留下来,在这里办农场,为国家多生产些粮食。” 这个想法一提出来,在场的人都觉得很有道理。当时正值大批军人复员,回到家乡种那一亩三分地确实有点可惜。而这里有这么大片肥沃的土地,如果能组织起来搞规模化生产,既解决了复员军人的安置问题,又能为国家生产更多粮食,简直是一举两得。 王震这个人做事向来雷厉风行,有了想法就要马上行动。这一重大的战略构想形成后,王震亲自组织人员深入虎林、密山、宝清一带进行垦殖资源踏查。他不是光坐在办公室里纸上谈兵,而是亲自带队到实地考察,看地形、查水源、测土质,把每个地方的情况都摸得清清楚楚。 回到北京后,王震立即向中央汇报了自己的想法,很快就得到了批准。当年,以铁道兵八五〇八部队800名复转官兵为起点,北大荒的开发建设正式启动。第一批800人可能听起来不多,但这只是个开始。 开发北大荒可不是件容易事。那里冬天零下三四十度,夏天蚊虫成灾,生活条件极其艰苦。但这些从战场上下来的军人,什么苦没吃过?他们带着当年南泥湾的经验,在这片荒原上安营扎寨,开始了艰苦的垦荒生活。 从1954年到1990年,王震数千次深入黑龙江,规划北大荒开发,指挥北大荒建设。这个数字听起来有点夸张,但确实反映了王震对这项事业的投入程度。他几乎把后半生都献给了北大荒,经常往返于北京和黑龙江之间,哪里有问题就到哪里去解决。 在王震的主持下,北大荒的开发规模越来越大。五年时间里,约十万复员官兵投入到垦荒戍边的队伍中。这些人不仅仅是来种地的,他们还要建房子、修道路、办学校、开医院,在荒原上建设起一个个现代化的农场。 经过几十年的建设,昔日的”北大荒”真正变成了”北大仓”。今天的北大荒已经是中国最大的商品粮基地,每年生产的粮食能养活1.3亿人。经过农垦人七十多年的建设,北大荒这片神奇的黑土地已经成为共和国的粮仓。 王震这个决定的意义远不止是开垦了一片土地。它开创了中国农垦事业的先河,为新中国的农业现代化探索了道路。更重要的是,它培育出了”自力更生、艰苦创业、勇于开拓、甘于奉献”的北大荒精神,这种精神至今还在激励着人们。 从火车窗外的一瞥,到十万大军的垦荒壮举,王震用行动诠释了什么叫敢想敢干。今天我们吃的很多粮食,可能就来自当年那片”肥得冒油”的黑土地。你觉得这种敢于决策、勇于实践的精神,对我们今天有什么启发?欢迎在评论区分享你的看法!