公募无法完成的任务,保险是如何做到的?

本文主要是揭露了投资中一些有关人性的反思,字数较长。不想看的可以直接拉到最后看结论。

公募基金宣传口号之一就是长期投资。

确实,如果在市场底部买入沪深300、中证红利或恒生指数,长期收益通常不错。

以中证红利指数为例:

这里先区分两个指数

中证红利(价格指数): 反映成分股价格变化。

中证红利(全收益指数): 在价格指数基础上,还包含了成分股的分红再投资收益。

我们投资红利ETF的基准通常是价格指数,但我们实际的收益包含分红,当然也要扣除基金运作成本。

看看数据(2005年初至2025年8月,约20年):

中证红利(价格)指数累计收益 459.17%,年化复利约 8.99%。

中证红利(全收益)指数累计收益 1060.58%,年化复利约 13.04%。

这意味着,如果一个普通人在2005年初投资红利指数基金,扣除每年约1%的运作成本(实际通常更低),年化复利收益也能达到12%左右——这几乎与博格过去十年的收益相当。

那么,为什么普通人买基金反而容易亏钱?

原因在于,大家往往不喜欢在市场低点买入,却热衷于在市场高点追涨。

正如某位大V所言:

“在普通人眼里,2800点买入短期被套的概率大,3600点买入短期赚钱的概率大——嗯,他们从来不从长期考虑问题。”

问题就在这里:公募基金倡导长期投资,但许多投资者只想赚快钱,缺乏长期持有的耐心。

结果就是,追求短期收益的投资者偏好在市场高点入场,因为只有那时短期赚钱“似乎”更容易。

然而事与愿违,越想短期获利,越容易被套牢。多年后一旦解套,他们往往选择立刻卖出,如此循环往复,导致大部分人基金投资亏损。

公募基金难以实现的“长期持有”任务,保险产品是如何完成的?

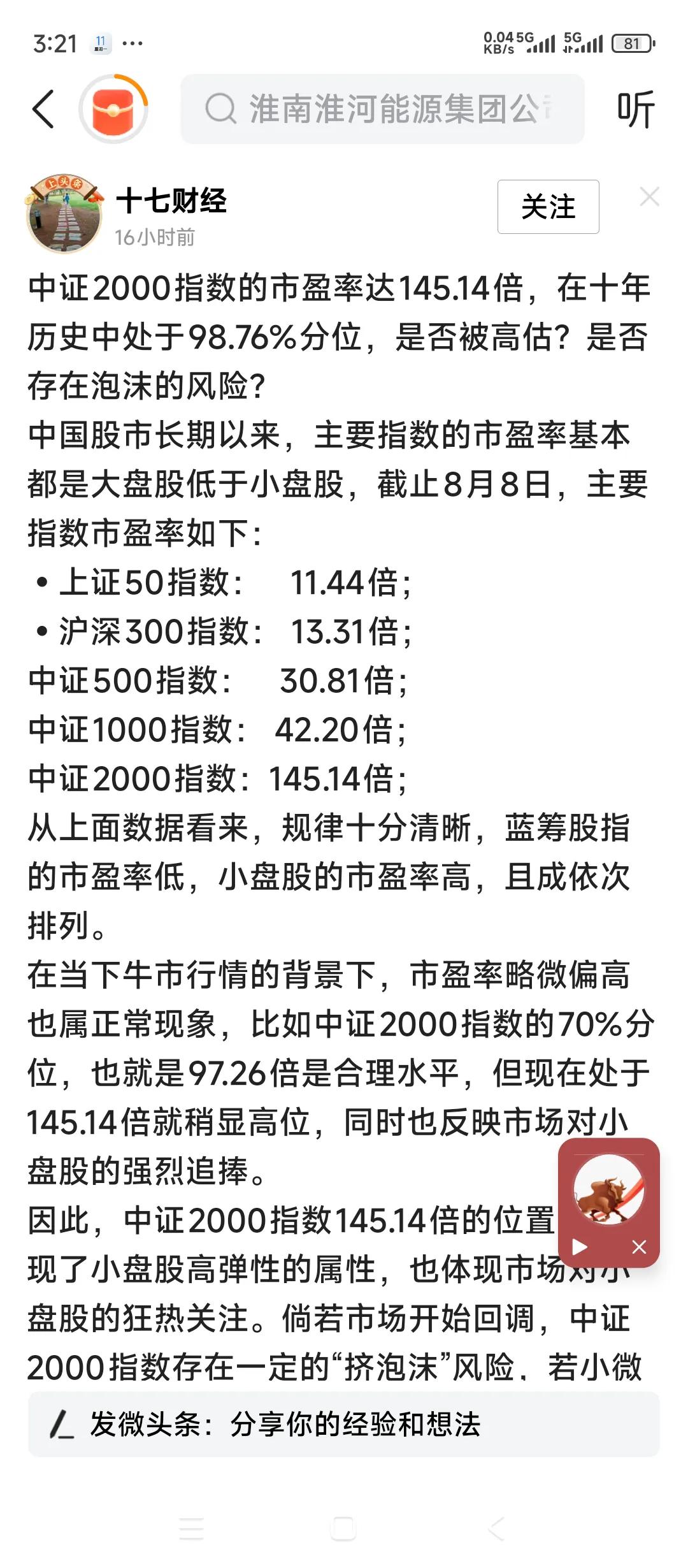

观察市场,上证3500点常被视为牛熊分界线,以往涨到这里公募基金往往热卖。

但这次情况不同——保险产品大卖。

保险机构因此获得持续资金流入,用于投资以银行为代表的高股息股票,进而推动了银行股的上涨。

博格来算笔账:

(1)投资者现在购买长期理财保险,年化复利收益仅约2%(略高于五年定存)。

(2)保险公司拿到保费后,投资高股息股票等资产,年化收益可达约5%。

简单说:保险公司赚取约5%的投资收益,分给投资者约2%,剩余的约3%则用于销售提成、运营成本和公司利润。

一直倡导低费率的博格对此感到困惑:投资者仅获得收益的小头(约2%),而保险公司拿走了大头(约3%)。

为什么很多人还满意这个收益结果呢?

但事实上,正是通过一份长达二三十年的保单,保险公司强制实现了“长期投资”。

保单的秘诀,无非是利用复杂的条款和极高的退保费用,锁定了投资者的资金,使其难以中途退出。

即便如此,最终效果可能仍好于普通投资者在基金上的追涨杀跌。

把自己利益出让一部分来换取“管理人性”,也许这部分钱就是“人性管理费”。

现实有时就是这么残酷。

再看看博格自己的账户(2016年5月-2025年6月)

2016-2021(6年): 累计收益 172%,平均年收益 20.3%,年化复利 18.1%。

2016-2025(9年): 累计收益 167%,平均年收益 12.5%,年化复利 11.5%。

现实很残酷:9年的长期年化收益率反而下降了(注:此处数据逻辑需注意,9年累计167%低于6年累计172%,意味着后三年实际亏损)。

不过,通过在底部持续加仓,总收益金额得以提升。

这提醒我们,长期保持10%以上的年化收益绝非易事。

获得这样的收益,背后是市场对博格内心的无数次蹂躏:亏钱时忍住不上杠杆,为了坚持甚至送过外卖、开过滴滴,最后还得靠直播唱《水手》... 过程中几度想放弃,好在咬牙坚持下来,最终实现了盈利。

估计大多数未能坚持下来的人,结果仍是亏损。

这恰恰说明,长期投资对普通人而言,坚持下来异常艰难。

由此引发的更深层的思考与反问是:

(1)投资者教育之问: 公募基金倡导的“长期投资”理念为何如此苍白无力?是投资者教育的失败,还是人性中的“短视”和“追涨杀跌”本能根本无法仅靠口号克服。

(2)产品设计之问: 保险产品用高昂的成本(3%的“锁仓费”)和强约束(复杂条款、高退保费)强行实现了长期投资的效果,这难道是对“价值投资”初衷的讽刺吗?

(3)行业模式之问: 当一种模式(保险)通过收取远高于基金的管理成本(3% vs 基金通常