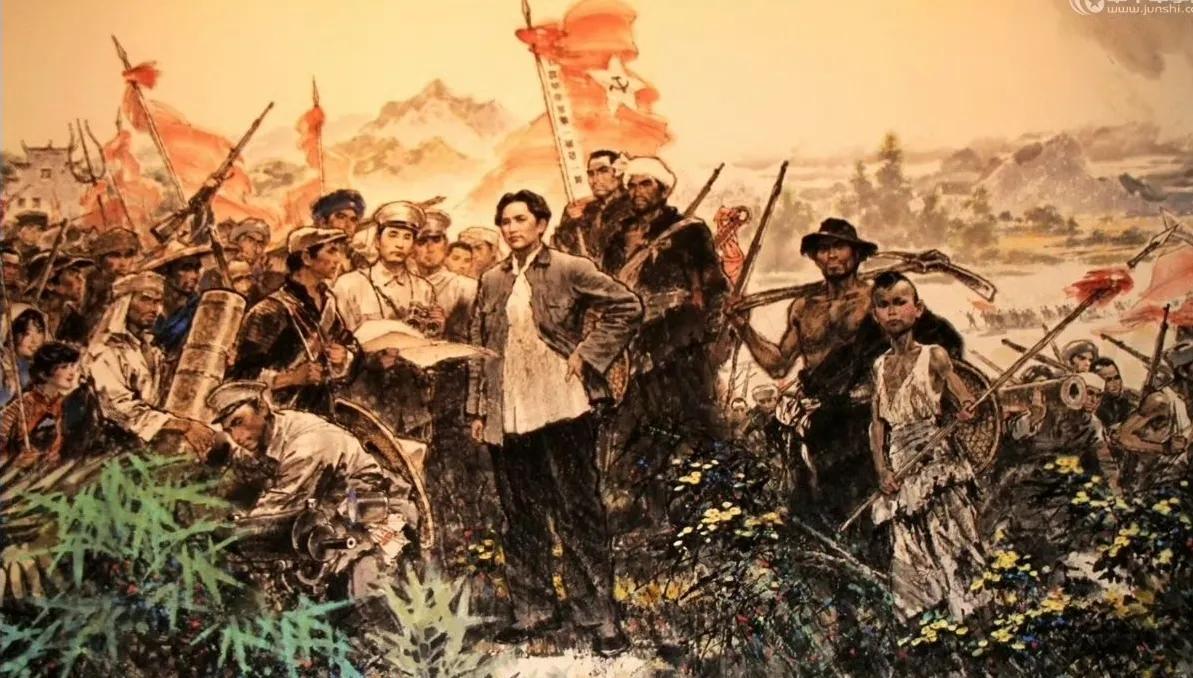

你能想象教员在“秋收起义”时有多难吗? 1927年的风,不是寻常的秋风。 它带着谷物的香气,也带着烧焦的木味和一种难言的紧迫感,从湘赣的山间一路刮到湖南浏阳张家坊。 村子外的路坑坑洼洼,两边的稻子低着头,像是都不敢抬眼看人。 那天,毛泽东走到这里,肩上的包带勒出了一道白印,心里盘算着第二天的事——秋收起义。 可他没想到,先迎面撞上了清乡队的枪口。 那不是客气的盘问,是粗暴的扣押。 木枪的枪托敲在肩膀上,发出闷响。 押解的路很短,不到二百米,前方的民团总部屋顶已经露出来。 这个距离,足够一个人听见自己的心跳声,也足够他在脑子里飞快算计一百次。 村口的水塘泛着光,边上的草高过腰,草叶尖上挂着水珠,像细小的刀刃。 他突然一偏身,整个人钻了进去。 泥水的味道呛进鼻子,草叶划得脸生疼,他不敢发出一点声响。 外面的脚步声时近时远,有人隔着几尺高喊,还有人干脆探头往里看。 天色一寸一寸暗下去,塘面失了光,才终于安静下来。 他从草丛里爬出来的时候,天边只剩下一道灰蓝。 那一刻,他不是心惊,而是心里多了一种笃定——第二天,枪声必须响起来。 几个月前,汉口的八七会议刚散,他带着那句日后广为人知的话回到湖南:“枪杆子里面出政权。” 这不是作口号用的,他在一次次失败、流血、丧命的消息里明白,没有枪,就只能任人摆布。 他没有去上海的高楼里等消息,而是往山里钻,见人、谈事,翻地图,摸清湘赣边的脉络。 那里山多,路险,消息闭塞,却正好能聚兵。 长沙郊外的沈家大屋里,有一晚亮着昏黄的灯,桌上摊着红布。 有人说还是打“左派国民党”的旗号稳妥些,这样不会招来太多麻烦。 毛泽东用手指点着那块布,说不行,要打出共产党的旗帜。 他把活交给了何长工去做——红底,黄星,星心里是镰刀和斧头,旗杆一侧的白布上写着“中国工农革命军第一军第一师”。 针脚密密的,布料散着新裁的味道,那不是装饰,而是立场。 9月9日,五千多人的队伍分三路出发。 修水、安源、铜鼓,枪声在不同的山谷炸开,惊起林里的鸟。 行军的人有的是老工人,有的是扛锄头的农民,鞋底磨得薄,他们还是往前走。 目标是长沙,可长沙的城墙背后,早就堆满了比他们多几倍的敌军,炮口正对着路。 起初还有冲劲,可几次试探下来,城门像一块冷硬的铁,怎么敲都不动。 兵力分散,协同不上,补给也跟不上,伤亡数字越来越刺眼。 9月中旬,队伍撤到平江文家市。 里仁学校的教室被挤得满满,墙上斑驳的石灰皮掉下来,掉在桌上的地图上。 有人拍着桌子要继续打长沙,说退一步就输了士气;有人低声嘀咕,再打就是去送命。 毛泽东看着地图,手指划到湘粤赣交界的山地,那片地方敌人的手伸得不够长。 去那里,可以保存人,重整枪。 外头的风透过窗户灌进来,把图纸的边吹起一角,灯焰晃了一下,屋里一阵沉默。 最后,决定离开长沙,往山里走。 山路的泥滑得像抹了油,石板泛着青光。 背伤员的,扛枪的,推独轮车的,脚下的节奏慢了下来。 雾从山谷里涌出来,打湿了军衣。 有人在路边给他们递一碗米汤,有人只是远远站着看,直到队伍消失在转弯处。 这条路的尽头是井冈山。 它的名字在那时还没多少分量,只是地图上一个绿得很深的地方。 可他们一步步走过去,把一支受挫的队伍带进了另一种活法里——不去和城里的重兵硬拼,而是在敌人最薄弱的地方扎下根。 那年的秋天,风从张家坊吹到文家市,再吹到井冈山。 旗子在风里猎猎作响,红得像新翻的土,黄星在雾气里闪。 山路一转,队伍的背影就被林子吞了,只剩下旗角还在风里抖动,像是在对谁招手,又像是在告别。