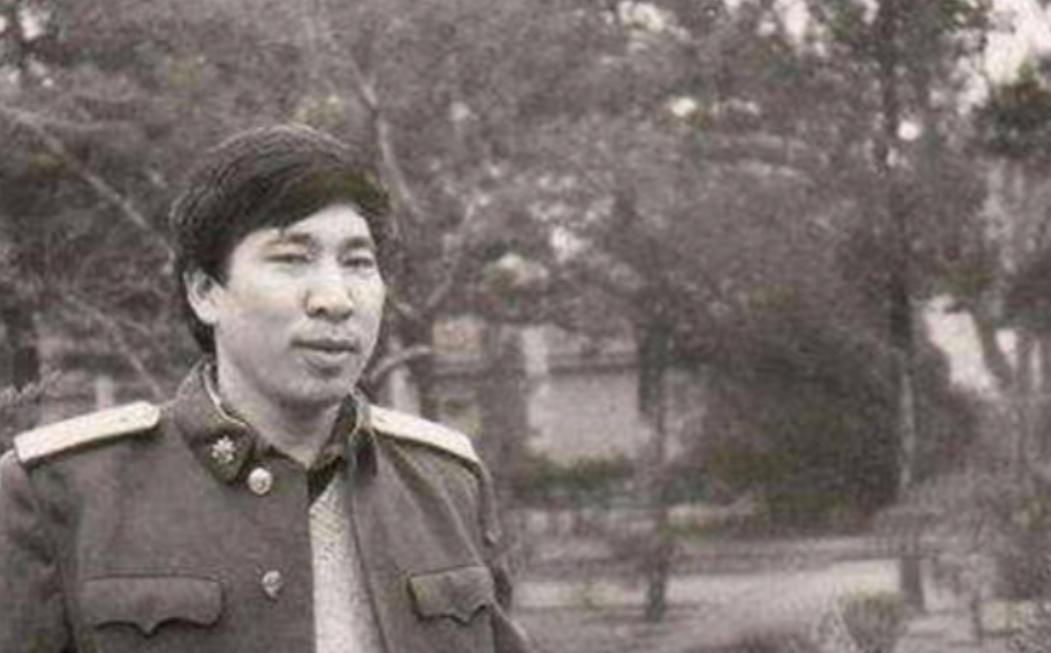

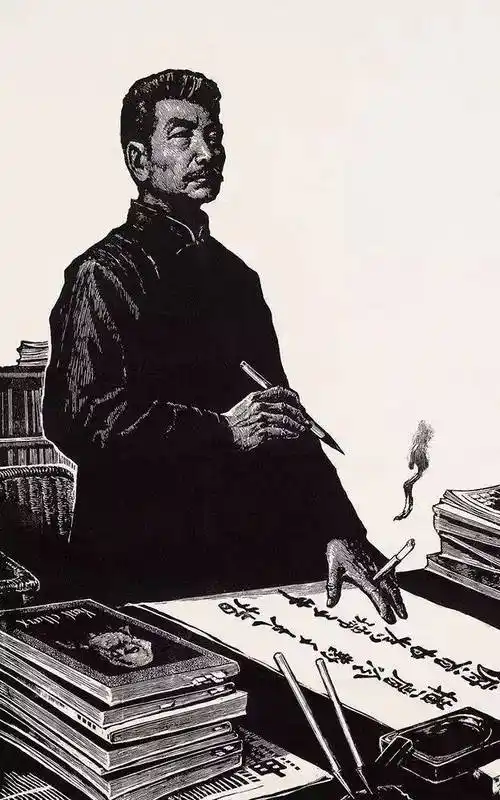

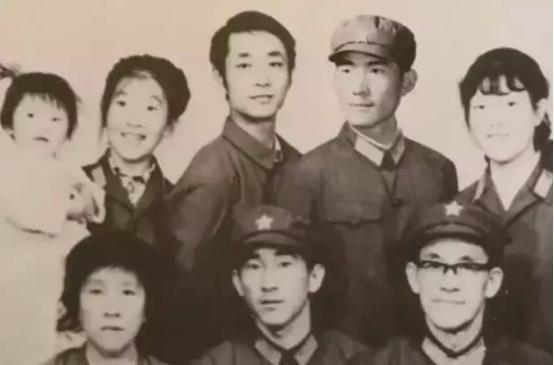

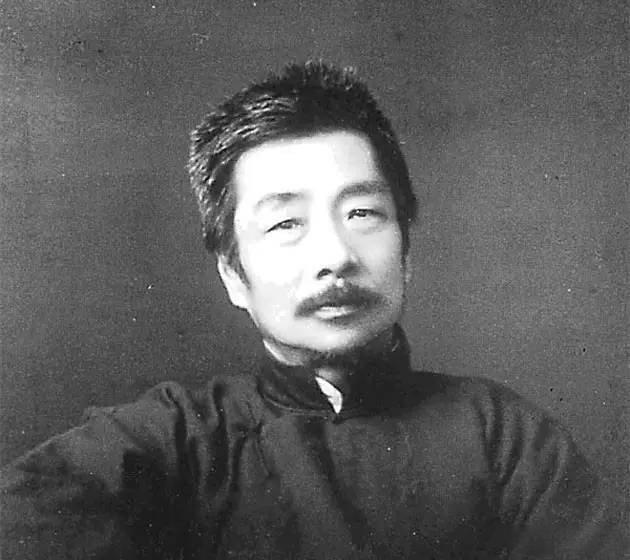

1981年冬,两立三等功的阎连科没能提干,拿着117元退伍费和50斤粮票给家人买了二斤糖果和驻地特产登上了返乡的列车。这时,一辆军用吉普冲上站台,一名军人连声喊“阎连科在哪?” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1958年,河南嵩县,一个贫瘠的农家小院。 阎连科在这里出生,童年记忆里满是饥饿的滋味和繁重的农活。 生活的重压下,唯一的光亮是大姐病榻旁堆着的书籍。 为了安慰体弱的大姐,家人买来这些书,却意外成了少年阎连科的精神食粮。 他如饥似渴地阅读,手指常沾着墨迹,在昏黄的煤油灯下,文字的种子悄然埋入心田。 高考落榜后,1978年,20岁的他毅然参军,渴望走出黄土地。 新兵连里,阎连科很快显得与众不同。 他写得一手漂亮的粉笔字,连队黑板报在他笔下焕然一新。 更难得的是他言谈间流露的见识,远超一般战士。 这份底蕴,源于他早年啃下的那些书本。 部队领导慧眼识珠,将他调入师部图书馆。 书架林立,书香弥漫,阎连科如鱼得水,阅读量激增。 浸润在书海中,他的笔也开始蠢蠢欲动。 他尝试创作,一部反映部队生活的独幕剧《二挂鞭》诞生了。 剧本虽显稚嫩,却因其贴近基层、鲜活生动,在师部获得好评,阎连科的名字开始在文化干事中传开。 然而,时代的风向变了。 1981年,“精兵简政”政策席卷全军。 像阎连科这样的普通战士,提干无望,面临退伍。 他揣着117元退伍费,背着简单的行囊,走向火车站,心中充满对未来的迷茫。 冬日清晨,薄雾笼罩站台,绿皮火车喷吐着白汽。 就在他即将踏上归途时,身后传来急促的呼喊。 团长气喘吁吁地追来,带来一个意想不到的消息:提干申请批了! 原来,《二挂鞭》被选送参加全军汇演,竟拔得头筹。 这份荣誉让上级看到了他的价值,破格批准他提干,留作“文化兵”。 团长的手拍在他肩上,沉甸甸的。 命运逆转,阎连科留在了部队。 不久,家中传来父亲病重的消息。 孝心与前途的抉择让他痛苦。 是姐夫的一席话点醒了他: “部队给了你舞台,别辜负。” 他选择留下。 随后,他所在部队开赴前线。 战壕里的血与泥,生与死的残酷,战友的牺牲,深深震撼了他。 这段经历,如同淬火,让他的文字有了粗粝的质感和对生命沉重的思考。 战后回国,他意识到需要系统学习,先后进入河南大学、解放军艺术学院深造,笔力日臻成熟。 1996年,中篇小说《黄金洞》横空出世。 这部描绘豫西乡村在商品经济冲击下人性裂变的作品,以其冷峻笔触和深刻洞察,一举夺得首届鲁迅文学奖。 随后,《日光流年》以寓言笔法书写一个村庄对抗宿命的悲壮史诗;《受活》则虚构“残疾村”的荒诞遭遇,对社会现实进行犀利讽刺。 这些作品奠定了他文坛地位,也因其直面苦难、笔锋凌厉、形式先锋而引发巨大争议。 争议在2006年达到高潮。 《丁庄梦》以河南艾滋病村为背景,其题材的敏感和揭露的深度,导致出版受限,却在国际上引发关注。 2008年的《风雅颂》,因对高校知识分子的尖锐刻画,招致更猛烈的批评。 阎连科的作品常游走于“深刻”与“偏激”的边缘,毁誉参半。 2004年,他选择离开部队,转业成为专业作家。 此后,《炸裂志》《日熄》等作品延续了他一贯的批判风格和叙事探索。 阎连科的文字,根植于豫西耙耧山脉的贫瘠土地,淬炼于战火硝烟。 他笔下是底层的苦难与挣扎,是生命的韧性与荒诞。 他的创作之路,充满争议与探索,始终保持着独立的姿态和叩问现实的勇气。 他的故事,是一个农家子弟凭借文字改变命运,并在文学疆域不断拓荒的传奇。 主要信源:(各界导报——文史 | 阎连科,六十以后,顺其自然)