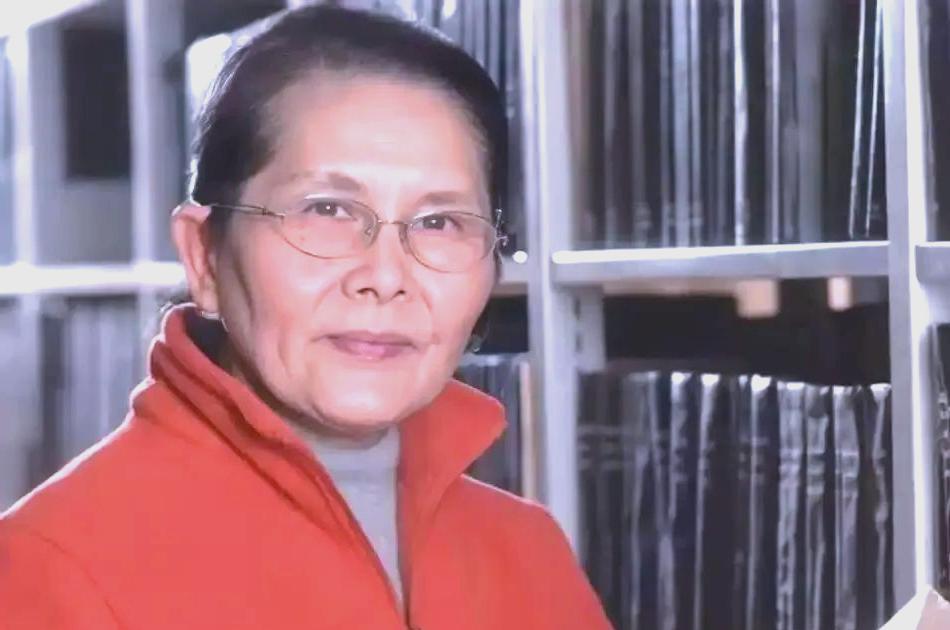

[月亮]我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成为了美国科学院的外籍院士,面对记者采访,她淡然表示:感谢祖国的栽培! 信源:南方周末——中国女科学家当选美国院士,至今无国内院士头衔 2007年美国国家科学院公布的新一批外籍院士名单,其中的“LiAizhen”无比抓人眼球。那年,李爱珍已届71高龄,甚至退休多年。消息传回国内,一时间议论纷纷:这份荣誉分量有多重?要知道,美国国家科学院院士堪称全球科学界的顶级桂冠。然而,更令人诧异的是,李爱珍在国内多次申请院士都不通过,却凭借实实在在、国际公认的卓越贡献,竟成了“唯一一个例外”。这份巨大的反差,无疑引发了我们对人才评价标准的深刻思考。 1936年,李爱珍出生在福建石狮一个富庶的华侨家庭,父母都是有学识的知识分子。在他们的言传身教下,年幼的李爱珍便被深深种下报效祖国的种子,一颗爱国的赤子之心自此萌芽生长。她的学习天赋惊人,从小成绩优异,尤其对化学展现出浓厚兴趣。1954年,在家人的鼓励下,她考入复旦大学化学系。大学四年,她几乎是“着了魔”一般地泡在实验室里。 1958年,22岁的她从复旦大学毕业,毅然选择投身上海冶金研究所,但那会儿的条件,可以说是异常艰苦。仪器老旧,材料紧缺,团队初创时甚至不被看重。然而,李爱珍有股不服输的劲儿,每天她是实验室第一个到岗、最后一个离开的人。她带着团队,拼了命地在半导体材料研究上啃出了成果。1984年,他们攻克的高性能砷化镓红外光源材料,有高达创收736万元,同时也实实在在地为国家解决了难题。 然而,真正的硬仗才刚刚开始。1980年,44岁的李爱珍被公派到美国卡内基梅隆大学深造。对一位女科学家来说,这无疑是千载难逢的好机会。但当时也有人担心,她这一去便不会再回国。可李爱珍报效祖国的决心从未动摇,她向家人和朋友郑重承诺,学成后必将所有知识倾囊回报。 在美国,她接触到了一种名为“分子束外延”(MBE)的设备,据说当时全球只有几个顶尖国家掌握这项技术,而且美国更是将其列为对华严格禁运的头号技术,严防死守,不让中方人员哪怕是触碰。李爱珍一眼就看明白这东西对中国有多重要,她把能记的参数、能学的原理都牢牢记在心里。留学期间,她两次拒绝了美国的高薪挽留,并在1982年学成回国。她不仅带回了技术,也带回了与“分子束外延之父”卓以和的珍贵友谊。 1981年一回国,李爱珍就主张中国必须自主研发这项技术。尽管质疑声不小,但她从不管这些,即便条件简陋,她还是带着团队启动了自主研发。经过无数次的失败,整个团队都没人说丧气话,经费紧张,他们就是东拼西凑也非把这事干成。于是1989年,中国人自己制造的第一台半导体分子束外延设备终于通过了国家验收!这一仗,李爱珍和她的团队成功地推动了中国的发展,成为亚洲第一个掌握该技术的国家。 在她漫长的职业生涯中,荣获多项国家级奖项,同时手握21项国家发明专利。早在2005年,她还因在半导体领域的杰出贡献荣获第三世界科学院工程科学奖。这些成就,都让中国在半导体材料领域挺直了脊梁。 但没想到有如此贡献的李爱珍,在申报中国科学院院士这条路上,却走得异常坎坷。第一次申报的李爱珍由于常年埋头实验室,在社交圈中并不活跃,因为推荐的院士人数不够,就遗憾落选了。而后她又连续申报了三次,谁想到在最后一次申请时,李爱珍竟因为年龄原因不满足院士评判标准,而被拒之门外,这着实让人感到遗憾。 面对大洋彼岸授予的最高学术荣誉,以及国内“是否因负气出走”的质疑,这位老人淡然回应,她说她只会记得祖国给予过什么,而不会记得没给什么。 她的爱国底色从未因个人际遇而改变,留学期间两次拒绝高薪挽留,年过八旬仍坚守实验室指导。她将美国科学院授予的荣誉,视为“国际同行对中国科研水平的认可”,是整个中国科研水平的象征。 四次院士落选的遗憾,未能冷却李爱珍探索半导体奥秘的热情,更不曾动摇她扎根祖国大地、服务国家需求的决心。 李爱珍教授的故事,使我们不禁反思评选院士的标准,以及如何更好地发掘和褒奖那些真正为国家和民族做出杰出贡献的科学家。同时我们应该如何确保每一位像她一样的“破壁者”的付出,都能获得应有的尊重和认可呢?