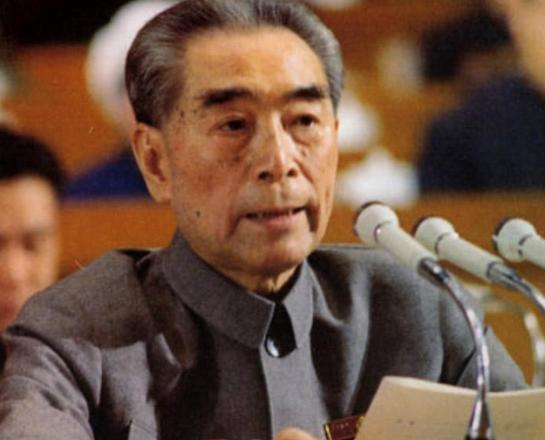

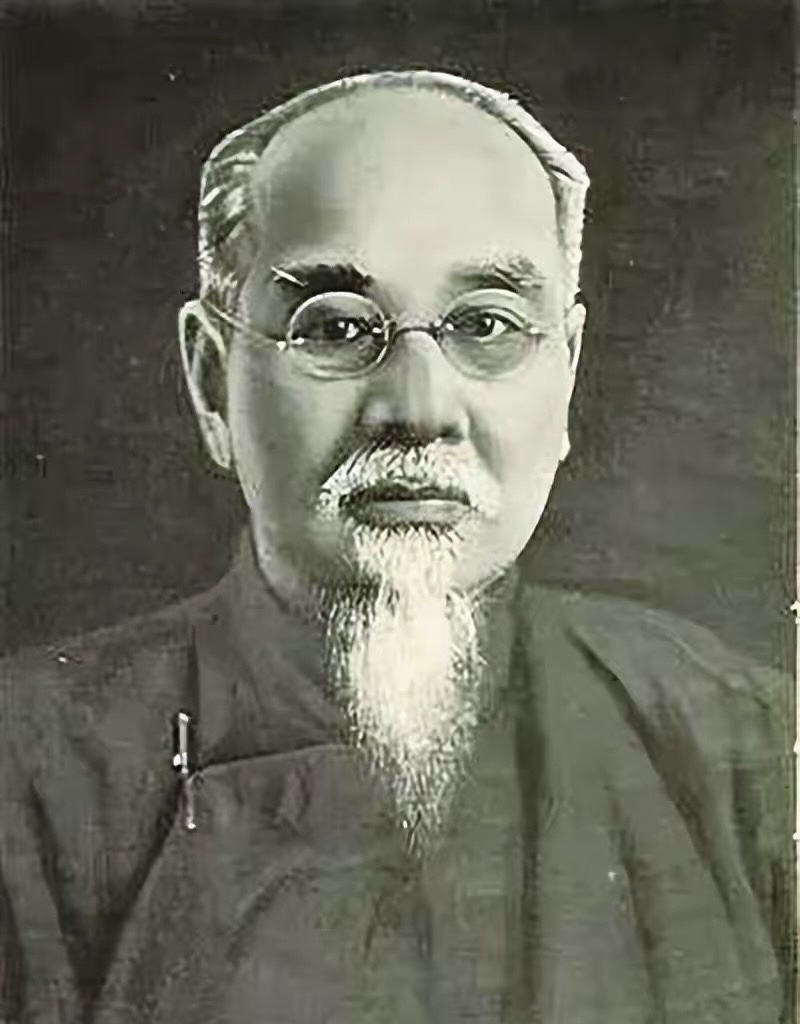

1956年,一名外国记者问周总理:若蒋介石带着台湾回归中国,会怎么安排,会不会考虑给他一个部长职位?周总理的回答,让所有记者都为中国共产党竖起了大拇指。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年,一场国际记者会成为了中国外交史上令人难忘的一幕,那一年,距离新中国成立不过七年,国内正处在百废待兴的阶段,国际局势却波谲云诡,中国刚从朝鲜战场撤军不久,美苏冷战正酣,而台湾问题则成了各方角力的焦点,西方国家对大陆充满疑虑,许多记者都在试图从中国高层口中挖掘出真实的态度,这场记者会表面上是一次外交活动,实际上却是一场无声的较量。 就在那次会议上,一个问题突然被抛出,瞬间让原本平静的气氛变得紧张:如果蒋介石愿意回归大陆,中国政府是否会给他安排一个部长级的职务?这个问题看似轻描淡写,实则背后暗藏锋芒,在当时的国际语境中,这不仅是一次对中国政治底线的试探,更是对统一政策的一次挑战。 这个问题之所以敏感,是因为蒋介石此时已经在台湾稳住阵脚,他手中掌握着军事力量,背后还有美国的支持,虽然仍在高喊“反攻大陆”,但更像是政治姿态,美国在1954年与台湾签署了共同防御条约,企图将台湾纳入自己的战略体系,此举引发中国强烈反弹,两岸关系持续紧张,在这种背景下,任何涉及蒋介石的提问都不是单纯的外交问题,而是牵动国家命运的神经。 面对这个问题,周恩来并没有回避,他的回答既没有被动防守,也没有情绪化表述,而是将问题的焦点从个人安排引向更高层次的国家统一,他没有通过排斥来表达立场,而是以一种包容的方式,展现出新中国政府的政治格局,这种表达方式,既回应了记者的关切,也强化了中国在台湾问题上的基本立场:统一是大势所趋,和平是优先选项。 周恩来的这番话,实际上延续了此前中国在国际场合上的一贯态度,从1955年开始,中国的对台政策悄然转变,从早期的军事准备转向和平接触,当时国内经济刚刚起步,国家建设需要稳定的环境,外交策略也开始强调和平共处,万隆会议上,中国提出了五项原则,其中就包括互不干涉内政和和平共处,这些理念逐渐成为中国对外政策的基石。 在这种背景下,和平统一的思路开始浮出水面,章士钊是当时积极推动这一方向的重要人物,他长期关注两岸关系,希望通过民间渠道打开突破口,1956年,他主动请缨,希望承担沟通任务,中央也意识到这可能是一次机会,于是安排他携带一封信前往香港,信中提出了合作的设想,措辞审慎却诚意十足,这封信不仅表达了善意,还试图为未来的对话奠定基础。 这封信最终传到了蒋介石手中,他并没有立刻拒绝,而是认真阅读,甚至在日记中写下“尚可商榷”的评价,虽然没有明确答复,但这种态度已经说明,他并非对统一毫无兴趣,为了进一步探明大陆的真实意图,他选派宋宜山前往北京,这个决定在当时被极少人知晓,但却是两岸互动的重要一步。 宋宜山的北京之行被安排得十分周密,他以探亲为由,悄然进入大陆,与相关负责人进行了多次会谈,并实地参观了一些经济建设项目,从各方面的接待安排到谈判内容的传达,都体现出中央的诚意,他回到台湾后,写下了一份详细的报告,内容涵盖政策建议、接触过程和个人感受,这份报告虽然没有改变最终决策,但却成为当时两岸接触的重要记录。 蒋介石看完报告后并未做出明确回应,他仍然担心这可能是一场政治陷阱,怀疑背后隐藏的意图,更重要的是,他在台湾的权力结构已经根深蒂固,不愿冒险改变现状,这种犹豫最终使得谈判陷入停滞,和平的窗口也逐渐关闭,到了1958年,金门炮战爆发,两岸重回对峙状态,统一的希望再一次被战火淹没。 虽然这次尝试未能成功,但它留下了一个关键的信号:中国在解决台湾问题上并非只依赖武力手段,始终保留了和平的可能,这种战略思维不仅体现在政策上,更通过具体行动传达给世界,周恩来在记者会上的那次回应,正是这种思维的集中体现,他没有回避问题,也没有刻意包装,而是用一种理性、坚定又不失灵活的方式,展示了中国政府的态度。 这场记者会之后,国际社会对中国的态度有了微妙变化,一些原本持观望态度的国家,开始理解中国在台湾问题上的立场,而在国内,这次回应也为政策制定提供了经验,通过一次巧妙的应对,不仅稳住了国际舆论,还向台湾方面传递了明确的善意。 多年之后回顾那段历史,人们会发现,这场记者会不仅仅是一次外交活动,更像是一次关于国家命运的公开表达,在那个特殊的时代背景下,每一个措辞都可能引发连锁反应,而周恩来用冷静、智慧和远见,为中国争取了更多空间,也为和平统一的理念奠定了坚实的基础。 信息来源:新华社《周恩来外交风云录》