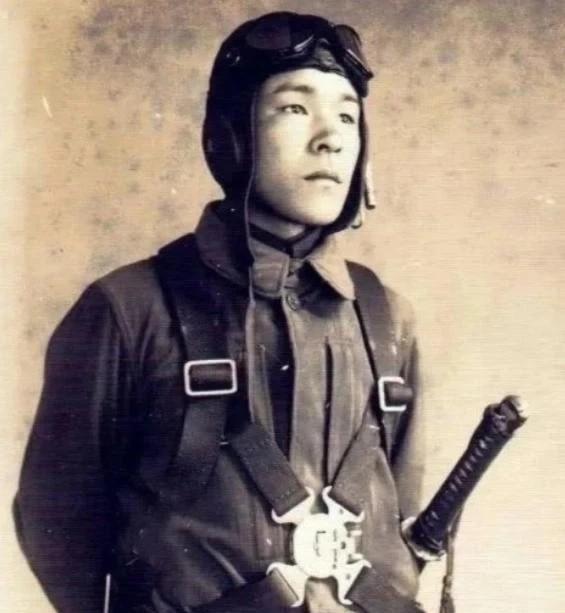

39年,萧克不顾反对处决一司令员,不料宋时轮、邓华相继弃他而去。说起萧克,就不得不说被他处决的高志远。这两人之间的争议,不论过去多久,总会被人翻出来说事,有人说萧克应该杀了高志远,也有人说不应该。这具体是个什么事呢? 这高志远,可不是什么土匪恶霸,人家是正儿八经的抗日功臣。他出身不错,家里有地,算是个小地主。但他从小就有股子英雄气,崇拜岳飞,一心想精忠报国。日本人来了,他二话不说,拉起一支队伍就干,在冀东那片地方打出了威风,是条响当当的汉子。后来他的队伍被八路军收编,他也就成了冀东军区第十四军分区的司令员。 一个爱国青年,成长为我军的高级指挥员,多正能量啊。可问题就出在,高志远手下的兵,成分太杂了。 1945年底。日本刚投降,整个华北乱成一锅粥。国民党的军队、八路军、还有那些昨天还给日本人卖命的伪军,今天摇身一变成了“反正部队”的,全都搅和在一起。高志远的部队里,就有大批这样反正过来的伪军。这些人,说白了,就是兵油子,谁给饭吃就跟谁走,没什么信仰,更别提什么纪律了。 这时候,大领导派了萧克将军来整合冀东、热河、辽宁这几块地盘,成立冀热辽军区,萧克是总司令。新官上任,第一件事就是要规整部队,准备和国民党争夺东北。命令下来了:冀东的部队,包括高志远那部分,要开拔到东北去。 坏就坏在这道命令上。 1945年12月,高志远麾下的几个团在河北玉田县的塔格镇发动了哗变。这就是震惊一时的“塔格事变”。 那高志远呢?他当时在哪,在干嘛? 有人说他一开始并不同意哗变,甚至还想制止,但根本控制不住局面,最后被部下裹挟着一起走了。也有人说,他默许甚至参与了哗变。但不管怎么说,结果是确定的:作为最高指挥官,他没能阻止这场惨剧,并且跟着叛军一起行动了。 这下天就塌了。一个军分区司令带兵投敌,这在当时是多大的事?影响太恶劣了。 消息传到萧克那里,将军的愤怒可想而知。他立马派兵追剿,很快就把叛乱平息了,高志远也被抓了回来。 人抓回来了,怎么处理?这下难题来了。 当时冀东军区的老领导,像司令员宋时轮、政委邓华,都觉得这事得慎重。他们的理由也很充分:高志远是有名的抗日英雄,功大于过;这次事变,他可能也是被动的,身不由己;而且他手下那帮人本来就不好管,板子不能全打在他一个人身上。所以,他们主张,把高志远交给军区审判,给他一个申辩和改过的机会。 但萧克将军力排众议,态度非常坚决:必须立即枪决,以正军法。 萧克的考虑,站在他那个位置上,其实也完全能理解。他刚来,整个军区人心不稳,部队成分复杂,国民党又在旁边虎视眈眈。这时候如果不用雷霆手段,镇不住场子,那以后队伍还怎么带? 于是,在没有经过正式审判程序的情况下,萧克下令,就地处决了高志远。那一年,高志远才39岁。 这一枪,打响了,也打碎了很多东西。 最直接的后果,就是萧克和宋时轮、邓华的关系,彻底崩了。宋、邓二位将军觉得萧克这么做,太不讲情面,太霸道,简直是乱杀功臣。他们都是冀东的老人,高志远算是他们的老部下,感情上接受不了。据说当时宋时轮直接跟萧克拍了桌子。 没过多久,宋时轮和邓华就相继请求调离了冀热辽军区。 虽然组织的命令上写的是正常调动,但明眼人都知道,这跟“高志远事件”脱不了干系。一个新班子,两位大将相继离去,这对于萧克来说,无疑是一个沉重的打击。他用一颗子弹稳住了军心,却也失去了两位重要的战友。 这件事,就像一根刺,扎在了所有亲历者的心里。