【前言】

毕竟,自2011年《沃尔夫条款》实施以来,中美航天合作几乎被完全切断,美国以立法形式禁止NASA与中国进行任何形式的航天技术交流。

更令人意外的是,面对这一请求,中国几乎没有犹豫就答应了。

这一决定不仅让国内民众感到困惑,也让国际观察家们纷纷猜测背后的战略考量……

最引人注目的莫过于这一请求与《沃尔夫条款》的直接冲突,该条款明确禁止NASA与中国在航天领域进行任何合作,包括联合研究、技术交流甚至人员接触。

这一条款的起草者弗兰克·沃尔夫曾多次阻挠中美航天合作,包括2013年解雇一名华裔NASA雇员,仅因其曾携带工作电脑回国探亲。

如今美国主动打破自己设立的壁垒,其背后动机值得深究。

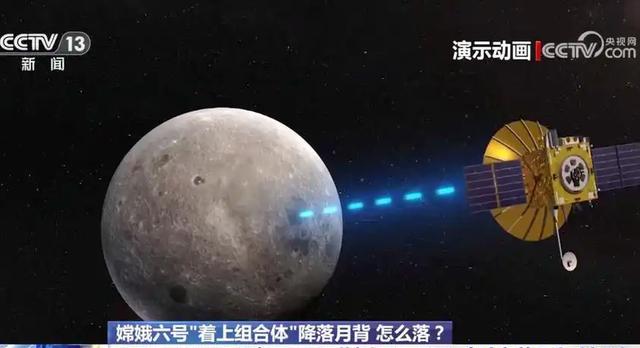

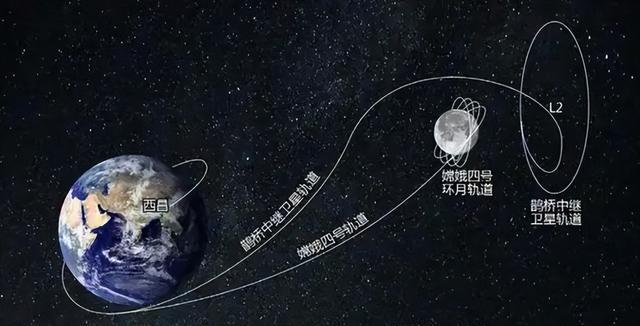

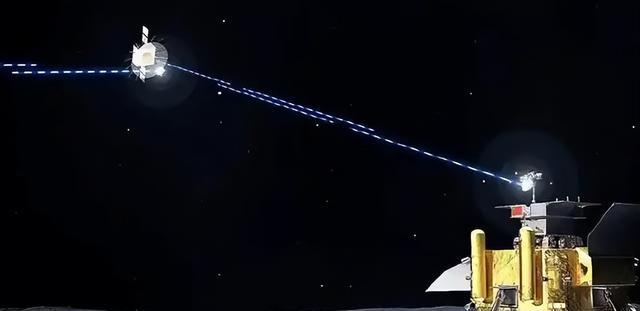

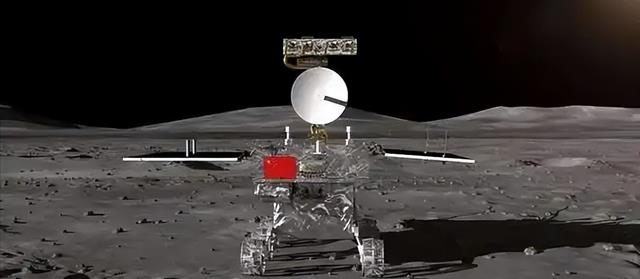

月球背面探索是NASA求助中国的直接原因,由于潮汐锁定效应,月球永远以同一面朝向地球,背面成为通信盲区。

而美国尽管早在上世纪60年代就构想过月球背面探测,却始终未能攻克中继卫星技术难关。

还有美国自主研发中继卫星预计需耗资20亿美元以上,且成功与否尚不确定。

相比之下,借用中国现有卫星无疑是更经济快捷的选择。

作为交换,NASA提供了其月球勘测轨道飞行器(LRO)的观测数据。

这种表述既维护了面子,又规避了直接违反《沃尔夫条款》的政治风险。

但这种文字游戏难以掩盖一个事实:在月球背面探测这一关键领域,美国已经不得不依赖中国技术。

【中国的战略考量:超越简单报复的智慧】

面对美国的求助,国内舆论曾出现强烈反对声音,毕竟,过去十多年里,美国对华技术封锁无所不用其极。

除此之外,同意合作使中国占据了道德制高点,凸显了美国《沃尔夫条款》的荒谬性,当美国需要中国技术时,自设的法律障碍反而成为绊脚石。

这种形象塑造对于争取国际社会支持、瓦解美国组建的技术封锁联盟具有不可估量的价值。

从长远发展视角看,这次合作确立了中国在中继通信领域的事实垄断地位。

全球目前仅有中国掌握稳定可靠的月球中继卫星技术,任何国家(包括美国)要进行月球背面探测都必须依赖中国支持。

这种技术制高点带来的战略优势,远比短期报复更有价值。

这种区别对待表明,中国在航天合作中始终保持清醒判断,既不会因历史恩怨错失机遇,也不会因追求国际形象而牺牲核心利益。

【太空博弈新格局:从封锁到相互依存的转变】

中美这次出人意料的卫星合作,标志着全球航天力量对比正在发生深刻变化。

这一转变不仅体现在技术层面,更反映在太空治理理念的根本差异上。

美国通过《沃尔夫条款》对中国实施技术封锁,本质上是想维持其航天技术垄断地位。

而事与愿违,这种封锁反而刺激中国加速自主创新,在月球探测、空间站、中继通信等多个领域实现突破。

随着中国航天技术日趋成熟,越来越多的国家选择与中国而非美国合作。

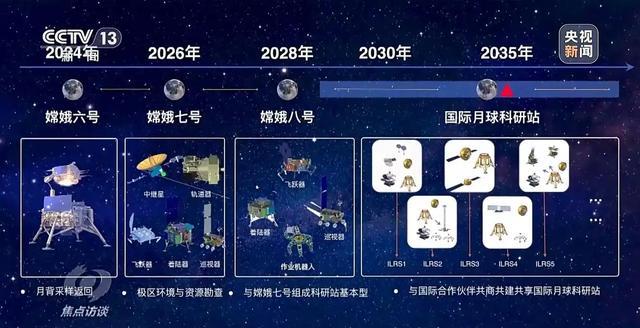

中国已与俄罗斯联合推进国际月球科研站计划,与欧洲航天局开展多项技术交流,并为多个发展中国家提供卫星发射服务。

这种趋势正在改变全球航天产业的传统格局,迫使美国重新评估其对华技术封锁政策的有效性。

在这场变革中,最耐人寻味的是美国内部的矛盾态度……

【结语】

中国答应美国借用卫星这一事件,绝非简单的外交决策,而是蕴含着深厚中国智慧的战略之举 。

对中美关系而言,这无疑是为双方在航天领域的合作开辟了新路径,缓解了紧张局势;在全球航天格局中,也提升了中国地位,促进了国际航天合作与竞争 ……

参考资料:

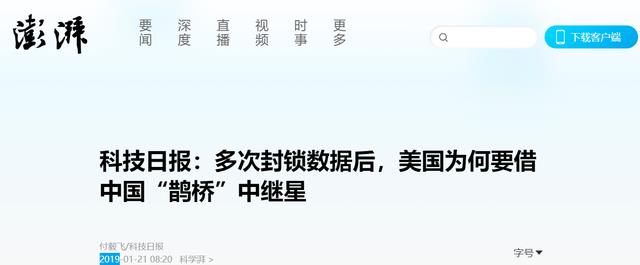

澎湃新闻在2019-01-21关于《科技日报:多次封锁数据后,美国为何要借中国“鹊桥”中继星》的报道

新华网在2021年06月17日关于《中国太空探索达到前所未有的水平——访法国航天专家菲利普·库埃》的报道