这位来访的中国代表团领队,正是我们熟知的邓小平同志。

正当大家举杯畅饮之际,一位美国老太太从会场外走了进来。她环顾四周,仔细打量了一圈,最后将视线停留在了邓小平身上。

她不顾自己走路不稳,急忙走到邓小平面前,一开口就说出了让人吃惊的话:

邓先生,可算见到您了。

看着面前这位素未谋面的老太太,邓小平在记忆中快速翻找着认识的美国朋友。可任凭他怎么回想,也记不起曾在哪里见过这位老人。

老太太注意到邓小平似乎有些困惑,便从衣服里摸出一张泛黄的纸,对他讲:

“邓老,这是毛主席当年特意让我转交给您的一封信。”

邓小平接过信件,认真阅读了里面的内容,确认是毛主席的亲笔后,他立刻紧紧握住老妇人的手,激动地连声说:

这封信真是无价之宝,多亏了你精心保管,才能让它完好如初。

毛主席去世后,这封信为何迟迟才交到邓小平手中?信里究竟写了什么内容?那位老太太的真实身份又是谁呢?

几十年前,在延安的一次相遇,成了这一切的起点!

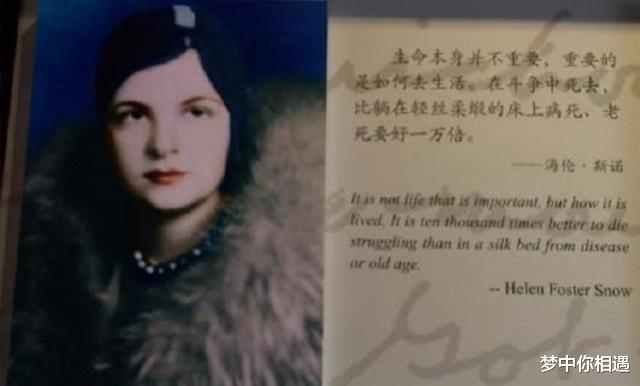

【海伦与毛主席的第一次相见】

1937年的某一天,毛主席和朱德一起走进了延安的一个小院子。

院子里住着个美国朋友,毛主席和朱老总专程要来拜访他。

这位美国记者见到他们时有些慌了神,她这次来中国的重要任务之一,就是要对中共高层进行专访。

她压根没料到毛主席他们会亲自登门,这场会面意义重大,让她有点手足无措,心里直打鼓:要不要再收拾收拾自己?

正想着,毛主席和朱德已经走到了门口,她没时间犹豫,立刻迎上前去,热情地招呼他们进屋。

这位美国女记者刚进门,毛主席就主动打招呼:“斯诺夫人,您好,我就是毛泽东。”

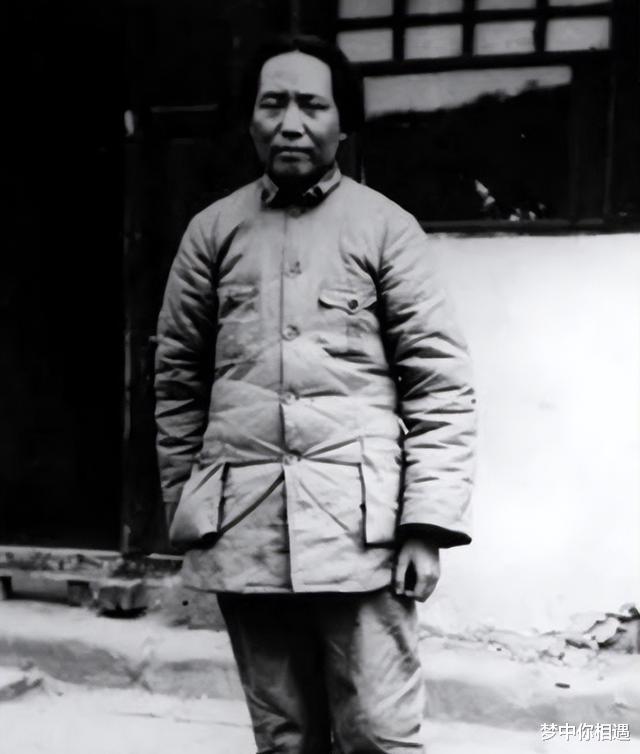

海伦认真观察着面前这位身材高大的中国男子。

虽然海伦早就看过很多次毛主席的画像,也经常听人提起他,可当她亲眼见到毛主席时,还是不由自主地发出了赞叹。

她接触过不少大人物,不论是美国政要还是国民党高官,她曾经在脑海中无数次勾勒过国家领袖的平凡模样,可真正见到时,还是远远超出了她的想象。

这个人当年指挥着无数战士,轻松突破国民党的重重围堵,完成了让全世界都惊叹的长征壮举。

此刻,他正指挥着部队,奋战在抗日战场的最前沿。

和国民党军队笔挺光鲜的制服相比,这位领导人的衣着,和她在路上遇到的普通老百姓没什么两样,只是收拾得利落整齐了一点。

再看朱德,他就像村里常见的老大爷,坐在树荫下乘凉。要不是那双锐利的眼睛,她怎么也无法相信,眼前这位和蔼的老人,竟是统帅几十万红军的总司令,是从枪林弹雨中杀出来的铁血将军。

海伦缓过劲来,兴奋地喊道:

主席,我早就见过您了,虽然只是在照片里。

毛主席开怀大笑,说道:“我早就知道你了,不过是从你丈夫那儿听说的。”

大家听到后,都忍不住笑出了声。

海伦嘴唇上那抹快要消失的口红引起了毛主席的注意,这在当时可是个稀罕物。

海伦立刻察觉到毛主席的惊讶,连忙解释道:

我从西安出发时,遇到了国民党警察的拦截,匆忙逃脱时身上只留下了两件物品,一件是您的照片,另一件就是口红。

在美国,女性随身携带口红就像带把梳子那么平常。

听完这番话,毛主席再次露出了笑容。

朱德对海伦的胆识深感钦佩,她历经艰险才抵达延安,这位勇敢的美国记者赢得了他的由衷赞赏。

海伦是个美国人,在战争年代,她为什么放弃美国优越的生活,不顾重重困难,执意来到中国延安?她究竟是个什么样的人?

【海伦的中国行】

1907年,海伦在美国西部的塞达城出生。这个地方以出产勇敢的西部牛仔而闻名,当地人都有一种爱冒险的性格。这种环境对海伦后来喜欢探险的性格形成有很大关系。

美国因为地理位置优越,在两次世界大战中都没有受到太大冲击,国家发展始终平稳向前。

优越的家庭条件,为海伦接受优质教育提供了坚实保障。

海伦对学习充满热情,她在校园里总是埋头读书,书本中的故事让她着迷,那些文字描绘的场景成了她心中最美好的梦想。

广袤无垠的非洲草原,典雅庄重的欧洲城堡,以及充满神秘色彩的东方古国,始终吸引着海伦的目光,深深影响了她未来的人生道路。

海伦因为成绩出色,顺利通过了外交官考试。1931年8月,美国国务院安排她到中国上海领事馆任职。

海伦打算先到这个历史悠久的东方国家看看,这只是她环球旅行的第一步。非洲那无边无际的草原她还从未踏足,欧洲那些充满艺术气息的古老建筑,她也还没机会亲自感受。

斯诺的出现,彻底扭转了她的人生轨迹。

斯诺是个心地善良的人,看到当时中国百姓日子过得苦不堪言,官员贪污腐败,老百姓生活艰难,这些景象让他心里特别难受,也坚定了他要留在中国帮助大家的想法。

斯诺见到海伦后,把自己经历的事情都告诉了她,还劝她别走了,留下来和他一起为中国人民做点事。

海伦和斯诺初次见面就特别投缘,两人迅速走到了一起,开始谈恋爱。

海伦听完斯诺的讲述,心中大受震撼。原来这个古老的国家,不仅仅有上海那样繁华璀璨的都市,在遥远的地方,还有无数人正在饥寒交迫中挣扎求生。

曾经笼罩在传说里的神秘面纱,如今已被彻底揭开,留下的只有冷冰冰的事实。

最后海伦下定决心,和斯诺一同留下,尽自己所能为中国人民做些事情。

因为工作原因,海伦和斯诺搬到了北京,从此在这座城市安家落户。

【海伦送出去的第一封信】

日本侵略行为愈演愈烈,当局却软弱无能,害怕打仗,北京的学生们忍无可忍,纷纷走上街头表达不满。

斯诺夫妇的住所变成了学生们策划抗议活动的据点。

每次活动的时间和路线,那些充满爱国热情的学生们都会提前通知斯诺夫妇。

斯诺夫妇的行为深深打动了周围的人,带动了越来越多的人参与到爱国活动中来。

斯诺夫妇在参与这些爱国活动时,还和宋美龄、鲁迅等人成了朋友。

一二九运动爆发前,学生们想向上级表达自己的坚定立场,特意请海伦帮忙,把一封信转交给宋庆龄女士。

海伦头一回负责送信的任务。

第一次见到宋庆龄时,她显得有些生疏。

听说海伦的打算后,宋庆龄立刻热血沸腾,像个充满激情的年轻人一样,大力支持海伦他们的计划。她还给年轻人加油打气,说要用实际行动,去实现救国救民的伟大抱负。

这次送信让海伦和宋庆龄成了好朋友。

海伦完全没有意识到,她即将送出的这封信,会在两国之间搭起一座友好的桥梁。

中华民族的历史长河中,英雄人物层出不穷。

当一二九运动爆发时,中国共产党刚刚完成了震撼全球的红军两万五千里长征。这一壮举不仅让敌人心服口服,也让全世界为之惊叹。

住在北京的斯诺夫妇同样感到惊讶,这让他们对中国共产党产生了浓厚的兴趣和向往。

1936年,眼看着学生运动一次次受挫,斯诺夫妇心里充满疑惑,他们迫切想弄清楚中国的前路究竟在何方。

他们认为,陕北的山沟里藏着解决问题的关键,那儿住着一位能解开谜团的人。因此,斯诺和海伦开始讨论前往陕北的具体安排。

如今去陕北,从北京出发直接开车上高速就能到。

在那个动荡不安的时代,从北京去延安可没那么简单。路上不仅交通困难,还得想办法绕过国民党和日本军队的严密把守。

为了不引起太大动静,两人商量好分头行动:海伦留在原地打掩护,斯诺则单独出发去延安做采访。

两人一拍即合,立刻行动起来。斯诺收拾好行李,历经重重困难,终于抵达了延安。

在那个地方,斯诺终于亲眼见到了闻名已久的毛泽东和朱德。

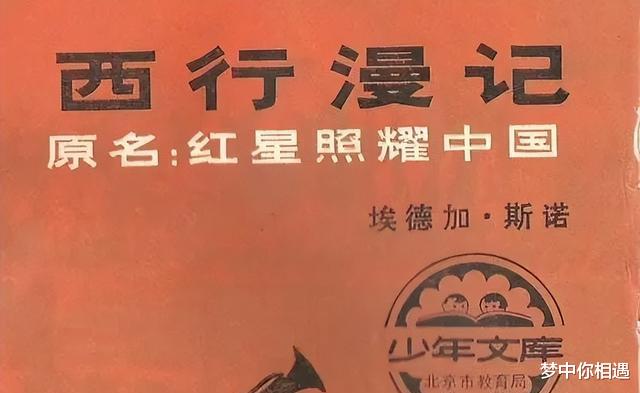

斯诺亲眼目睹了中国领导人简朴的生活作风,这让他深受触动,最终写就了那部享誉全球的《西行漫记》。

毛主席戴红军帽的影像漂洋过海到了美国,这是美国民众首次亲眼目睹到这位中国领袖的真实模样。

斯诺的延安之旅给海伦留下了深刻印象,让她对延安的向往更加强烈。

1937年,西安事变得到妥善处理后,海伦觉得去延安应该没什么阻碍了。于是,她毫不犹豫地踏上了旅程。

这次因为工作原因,斯诺没法一起去,海伦只能独自前往。

没想到,海伦刚到西安没多久,国民党就收到了消息,立刻把她关进了当地的一间招待所。

海伦一心想着去延安,瞅准看守松懈的时机,翻窗逃了出去。她一路闯过重重关卡,不知受了多少罪,终于抵达了延安。

海伦一到延安就亮明了身份,说自己是斯诺的妻子。这一下可不得了,延安这边特别上心,把她的衣食住行都安排得妥妥当当。就连毛主席和朱老总都亲自登门,专程来看望她。

这就引出了我们之前提到的那段场景。

毛主席和海伦第一次见面就聊得特别投缘,两个人谈得很开心。海伦被毛主席他们的个人魅力给迷住了,对这片神奇的土地也更加感兴趣了。

她心中充满疑问,到底是什么样的地方,能造就出这样出色的领袖。正是这份探求欲,后来引领海伦深入体验了这片土地丰富多彩的文化与美景。

中共中央代表会议期间,大批中共高级将领齐聚延安。在朱德的安排下,海伦得以多次采访这些将领,从而对中国共产党有了更深入的认识。

1937年7月4日正好是美国国庆节,毛主席特意选在这个有意义的日子,再次去看望海伦,以显示对她的尊敬和看重。

在这次会面中,毛主席又一次清晰地向海伦解释了中国为什么一定能战胜日本,并表达了中国必胜的坚定信念。这让海伦第一次亲耳听到了关于中国未来的明确答案,长久以来的困惑终于得到了解答。

海伦被这位杰出领袖的非凡才智深深打动,她萌生了亲赴前线实地采访的念头。

可惜事情没按计划走,快到9月那会儿,八路军主力部队都出发去前线了,海伦本打算跟着队伍一起走,结果因为突然生病,被毛主席拦了下来。

不过,海伦还是客气地拒绝了。

她告诉毛主席,自己不远万里来到中国,就是为了亲眼看看延安,亲身体会这里最真实的生活。

她不会因为一场病,就轻易改变这次行程的初衷。

这不仅仅是为了我个人,也是为了我的爱人,以及所有深深热爱这片土地的人们。

考虑到海伦的感受,毛主席最终只好同意。

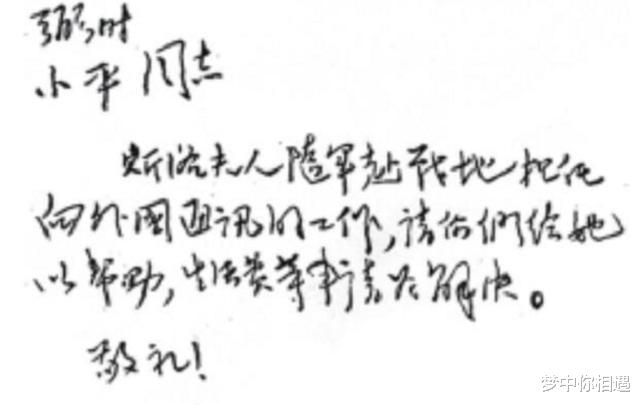

海伦即将离开时,毛主席亲手递给她一封信,叮嘱她务必转交给邓小平。这封信正是我们之前提到的,由那位美国老太太带给邓小平的那封。

为什么这封信在过了42年之后,才最终被送到邓小平那里呢?

【迟到的42年】

海伦一收到信就立刻出发了。毛主席担心她的身体,特意嘱咐肖劲光,让他给海伦安排随行人员时,再准备一匹小马,这样海伦在路上骑马会更轻松。

毛主席的关怀深深打动了海伦,也让海伦对这封信格外上心,看得更加重要。

按照最初的安排,这封信应该很快就能交到邓小平手里。可是天公不作美,接连下了好几天大雨,路被泡得稀烂,海伦走起来特别费劲,速度慢了不少。

海伦赶到邓小平住地时,他已经在前一天去了天津,海伦没能见上邓小平一面。

就这么一耽搁,整整42年过去了。

海伦一听说邓小平要去天津,马上决定跟着过去,亲手把信交给他。

就在这个节骨眼上,海伦收到了丈夫斯诺的急电,催她立即动身去北京。虽然搞不清楚发生了什么,但看这架势挺急的,她只好取消原定去天津的计划,调头直奔北京而去。

如今看来,北京到天津的距离并不算远,但在那个年代,这两座城市都已落入敌手。邓小平的特殊身份,让海伦在北京难以再与他取得联系。

随着情况越来越糟,海伦和她的丈夫斯诺决定返回美国。

转眼间,当海伦又一次回到中国时,已经是1972年了。

新中国成立后,中美两国因为分属不同阵营,再加上朝鲜战争的影响,关系彻底僵化,彼此之间完全断绝了联系,海伦也因此失去了来中国的机会。

1972年,国际局势发生了变化,通过乒乓球的交流活动,中美两国重新建立了联系。随着尼克松总统访问中国,海伦终于有机会再次回到这片她熟悉的土地上。

今天的中国,早已摆脱了过去贫穷落后的面貌。如今的中国,已经能够和美国领导人平等对话,轻松交流。

这次,海伦终于能够畅通无阻地乘车出行,沿着宽敞的公路,去深入了解当地的文化和生活习俗。

按照中国政府的安排,朱德委员长会见了海伦等美国友人,并与海伦进行了长时间的交流。

因为政治形势发生了变动,海伦这次来华没能和邓小平会面。同时,由于越南那边局势吃紧,毛主席正忙着处理国事,实在抽不开身见海伦,只好写信表示歉意。

海伦始终铭记毛主席对她的关怀,也深深记得那匹小马驹。这份情谊不仅来自老朋友,更是中美两国友好关系的生动体现。

真可惜,海伦没意识到这次机会一旦失去,就再也找不回来了。

1978年,当她再次踏上中国土地时,毛泽东和朱德都已离世,她只能在心中默默回想他们的身影。

这次来中国,海伦还是没能见到邓小平。等了一年,她才终于把那封拖了42年的信交到了他手上。

1979年,在华盛顿机场,当飞机的舱门慢慢开启时,一位来自东方的贵宾踏上了美国的土地。

邓小平身材并不高大,但浑身散发着沉稳自信的气质。作为当时中国的掌舵人,他迈出了历史性的一步,成为首位踏上美国领土的新中国领导人。

一听说邓小平到了美国,海伦马上收拾东西直奔华盛顿,就为了亲手把那份拖了很久的信交给他。

1979年1月30日晚上,在华盛顿举办的一场豪华宴会上,海伦终于见到了她一直想见的邓小平。

海伦与邓小平虽未谋面,但42年来的让她觉得他就像一位老朋友。那封她心心念念几十年的信,如今终于送到了收信人手里。

邓小平慢慢展开那封泛黄的信件,上面写着毛主席对他的嘱托,希望他能协助斯诺夫人处理工作事务,并在生活上给予关怀和支持。

历史总是充满意外,这封晚了42年的信,如今起到的作用反而比当年更大了。

42年过去,这件物品成为了中美两国友谊的独特象征,它拉近了双方的距离,让彼此更加了解,也为两国间的友好往来增添了新的动力。

【尾声】

1949年,42岁的海伦和丈夫斯诺因为生活中矛盾重重,工作上也存在诸多分歧,最终选择了离婚。

从那以后,海伦再也没有结婚,她一直用着斯诺这个姓氏。

后来这些年,海伦一直埋头写书。但因为美国当时搞麦卡锡主义,她写的很多作品都没能出版,主要原因是她如实写下了中国的真实情况。不过海伦并不在乎这些。

她不顾自身安危,毅然奔赴延安,只为如实报道真相,绝不向强权妥协。

凯伦老了之后,生活变得很艰难。她无儿无女,每周只能靠社区护士来探望一回。

有时候会有从国内来的朋友,看到海伦的处境觉得心疼,想伸手帮她一把,但都被海伦用温和的方式拒绝了。

这可能就是她最终的命运,她的人生经历已经足够精彩。

1997年1月11日,海伦·福斯特·斯诺因病离开了人世,她活到了90岁。

1997年2月19日,邓小平与世长辞,终年九十三岁。

这两位年纪相仿的老人,似乎命中注定要相遇,他们通过书信结下了不解之缘,也借助书信维系着深厚的友情。人的生命有限,但他们的友谊却可以长存。