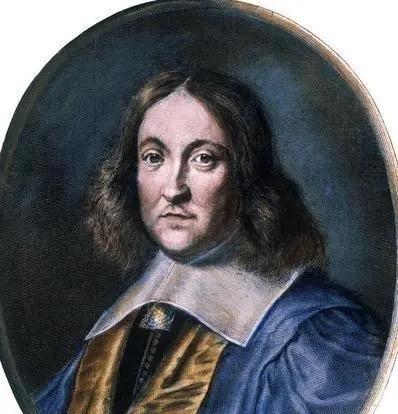

1637年,法国一名叫费马的律师提出了一个数学猜想,然后在空白处写道:“我有一种完美的证法,因空白太小,写不下!”可直到350年后,牛津大学的教授安德鲁才完成该猜想的验证。 就这么一句话,开启了数学界长达三个半世纪的“噩梦”。无数顶尖的数学家,就跟中了魔咒一样,前赴后继地栽了进去。这感觉就像费马挖了个世纪巨坑,然后笑眯眯地看着大家往下跳。 第一个“上当”的,就是大名鼎鼎的数学家欧拉。欧拉是谁?那可是数学界的巨人。他花了大力气,也只能证明在n=3和n=4的时候这个猜想成立。他翻遍了费马的手稿,发现费马确实给n=4的情况留了个思路,叫“无穷递降法”。欧拉顺着这个思路搞定了n=3,但也就到此为止了。 后来大家慢慢发现,费马留下的这条路,很可能是一条死胡同。它能解决个别数字,但想用它证明所有大于2的n,根本行不通。这就好比你想徒步去月球,走几步发现方向对了,但走着走着发现脚下这条路根本就没通到天上去。费马这不经意的一笔,等于给后来的数学家们设了个巨大的路障,几乎所有人都被引到了错误的赛道上。 时间就这么一年年过去,一代代数学家在这个问题上耗尽心血,从索菲热尔曼到柯西,再到库默尔,每个人都往前推了一小步,但离终点还是遥遥无期。 这个猜想的迷人之处,已经不完全在于它本身了。 就像挖宝一样,宝藏没找到,沿途却发现了很多新大陆。在证明费马猜想的过程中,诞生了好多数学分支,比如代数数论,极大地推动了整个数学的发展。这只“老母鸡”自己没下蛋,却刺激别的鸡下了好几窝金蛋。 故事的转机,出现在1986年。一位在普林斯顿大学教书的英国数学家,名叫安德鲁怀尔斯,决定向这个世纪难题发起总攻。 怀尔斯从小就是个“费马粉”。他10岁时就在图书馆看到关于这个猜想的书,当时就迷上了,觉得这是世界上最酷的问题。这个童年的梦想,一直埋在他心里。 但他没有走前辈们的老路。他选择了一条看似毫不相干,甚至有点离经叛道的路线。这条新路的开辟者,是两位日本数学家——谷山丰和志村五郎。他俩在研究两个完全不同的数学领域:椭圆曲线和模形式。 这猜想一提出来,当时没几个人当回事,觉得是异想天开。可后来,德国数学家弗雷敏锐地指出,如果费马大定理是错的,那么根据这组解构造出的椭圆曲线,将会是一个非常“古怪”的存在,它不可能有对应的模形式。 这下子,事情变得豁然开朗了!里贝特后来严格证明了弗雷的看法。 证明费马大定理,就这样巧妙地转化成了证明“谷山志村猜想”。 怀尔斯要做的,就是为这两个看似独立的数学世界,架起一座坚实的桥梁。 从那一刻起,怀尔斯把自己关进了阁楼,开始了长达七年的秘密研究。这件事他只告诉了他的妻子,连同事朋友都不知道他在干嘛。那七年,是孤独又漫长的。他一个人,在堆积如山的草稿纸里,构建着一个前所未有的宏伟数学理论。 终于,在1993年6月,他在英国剑桥大学做了一系列讲座。听众们虽然觉得精彩,但谁也没想到重头戏在最后。第三天,在讲座的最后几分钟,怀尔斯在黑板上写下了他证明的结论,然后平静地转过身,对着台下目瞪口呆的数学家们说:“我想,我就在这里结束吧。” 整个报告厅先是死一般的寂静,随即爆发出雷鸣般的掌声。人们疯狂地拍照,记录下这历史性的一刻。那个困扰了人类358年的谜题,终于被解开了! 怀尔斯的证明手稿长达200多页,交由专家评审。几个月后,一个坏消息传来:证明中存在一个非常细微但却致命的漏洞。 全世界的目光都聚焦在他身上,有期待,也有质疑。在接下来的一年多里,他承受着难以想象的压力,拼命修补这个漏洞。他甚至找来了自己的学生理查德泰勒一起攻关。有好几次,他都濒临放弃。 直到1994年9月19日的早晨,就在他准备承认失败的前一刻,一个想法如闪电般击中了他。他意识到,三年前他为了绕过一个障碍而放弃的一个方法,恰好可以完美地补上现在的漏洞。 1995年,经过修改和精简的论文,长达130页,发表在顶级期刊《数学年刊》上。费马的猜想,终于正式成为了“费马大定理”。 怀尔斯因为这项伟大的成就,获得了几乎所有他能获得的数学大奖,包括1996年的沃尔夫奖。遗憾的是,他错过了被誉为“数学界诺贝尔奖”的菲尔兹奖,因为该奖项只授予40岁以下的数学家,而他完成证明时已经41岁了。但评委会为了表彰他的卓越贡献,破例为他颁发了一块独一无二的银质奖章。这块银牌的含金量,在很多人心中,超过了许多金牌。

圆滚滚龙

证明方法用了很多费马当时并不知道的方法,所以费马要不就是没想出来怎么证明,要不就是有另一种更巧妙的方法

圆滚滚龙 回复 默言 10-06 13:12

所以有人认为费马自己也只是猜想而不是他自己说的写不下

默言 回复 10-06 08:34

猜想之所以是猜想,是有人灵光一现给世界一个可能的结果,但是没有过程(论证)。有正确过程的那是定理,是就可以这样。

用户10xxx70

永乐大典里有!

你跌 回复 10-03 00:50

永乐大典丢失后,欧洲突然冒出很多科学家,这些科学家毫无例外都是跨学科的,最重要一点,这些人都没有孩子!

油油油 回复 你跌 10-03 12:35

永乐大典原来是葵花宝典

老胖

费马真有一个完美的想法吗?

用户13xxx27 回复 10-02 08:56

他也想不出,不过为了保留自己的权威地位,只能故作神秘写下“这海太小,我一粒沙子的想法写不下”

爱喝茶的老王 回复 用户13xxx27 10-03 14:20

费马根本就不是个数学家,他有什么地位

天长地久

其实这些什么猜想在现实中毫无意义

泊船听雨爱BB 回复 10-03 12:58

文化水平差就少说话

勿忘海参葳 回复 10-03 11:44

没文化,就多看少说

山水路桥

洋人喜欢死抠细节,中国人则一句天地之道结束。

再梦周公 回复 10-05 17:26

所以当现代医学说某种病现在还医治不了,就真的医治不了,当现代医学说已经发明了特效药,就真的有特效

了大师_ 回复 10-05 19:37

中医就属于天地之道,拥有屠龙之术,然鹅,没有卵用

用户10xxx58

我猜想这个世界上是有阿飘的,大多是以离子体形式存在的,所以他们怕阳光,因为阳光对离子体有干扰,并且现在手机基站这么多,电器的电磁辐射也多,天生的相克,所以现在很少能接触到了。请大家证明一下。

长空一号 回复 10-06 10:15

中微子实验室了解一下😁

还有一件事 回复 10-06 09:12

多看书吧朋友。早就有定论这玩儿是没办法证伪的。

以后再说

同时代的欧洲人的数学真是对东大降维打击

大鲜

哥德巴赫猜想比这还要难

眉月梢挂 回复 10-26 22:16

当然了

龙飞笳乐

“费马大定理

蜕却一身浮华

钻牛角尖的人[点赞]

寂寥山雀

去菜场买菜能便宜不少吧?

用户10xxx26 回复 10-05 15:41

你也只配去菜市场买菜了,啥也不是!

用户10xxx26 回复 10-05 15:42

还是个大鱼号呢。

地狱的魔术师

怀尔斯不是王子屯的吗?

看客

最近膨胀了好多,这样的文章居然也敢点开看。哎晚上早点睡好好反省一下