孙荃:24岁嫁郁达夫,8年后离婚,24年后她等来前夫一纸烈士证书 - 今日头条

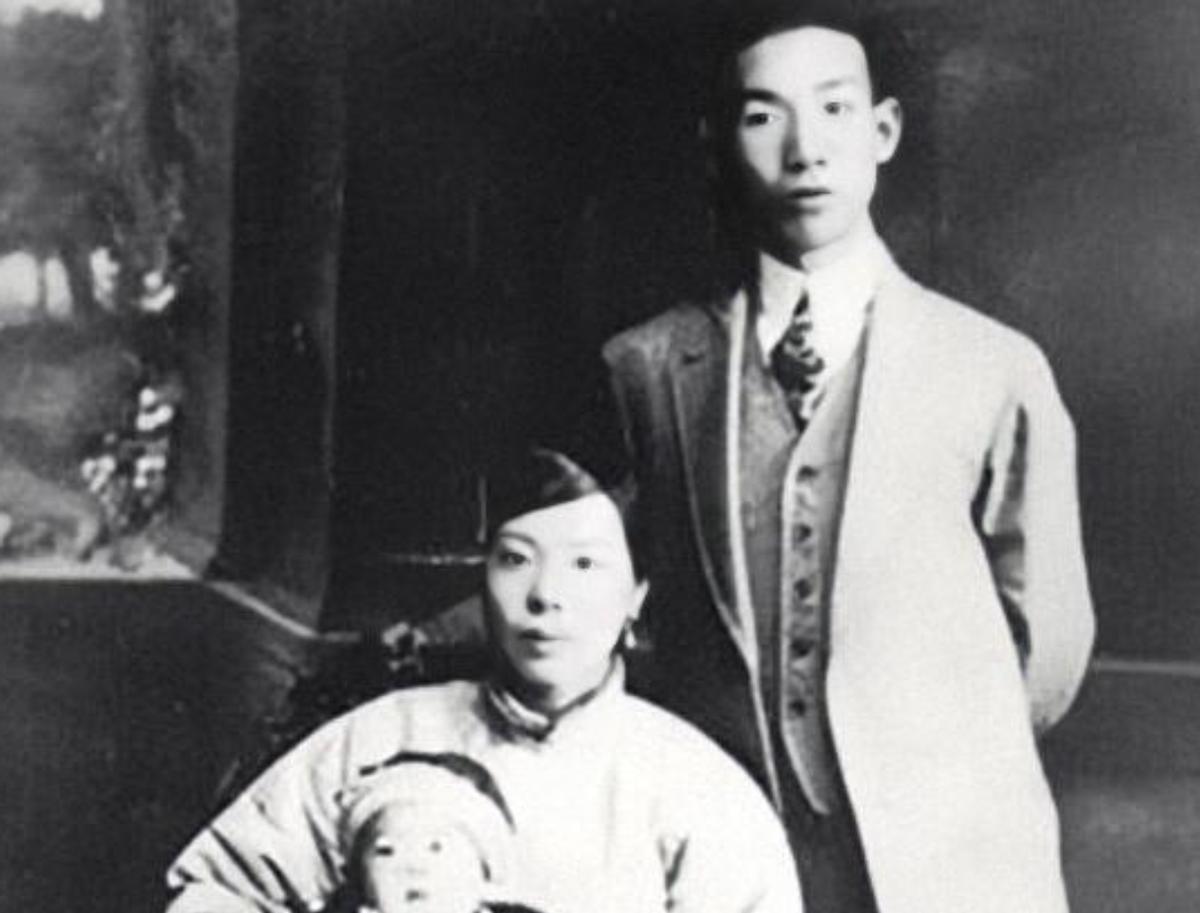

在一个深秋的黄昏,孙荃坐在窗前,手中握着一封刚刚递交到她手中的信件。窗外的落叶像是在诉说着时光的流逝,而信件中那张泛黄的纸张,却似乎带着穿越时空的力量,将孙荃的思绪拉回到了24年前——那个她作为新娘,被抬进郁家小楼的日子。那一年,她24岁,满心期待地步入了婚姻的殿堂,未曾想到这段姻缘却布满了坎坷和挑战。

八年婚姻生活,对孙荃来说,既是爱的见证,也是磨难的开始。她与郁达夫的感情之路,从最初的懵懂与热烈,到后来的疏离与冷漠,每一步似乎都在预示着最终的分离。当离婚的判决敲定,孙荃选择了一个人默默地承担起生活的重担,同时也守护着与郁达夫的回忆,尽管这些回忆中充满了甜蜜与痛苦的交织。

序章:缘起于订婚之约

1920年的夏日,满载着期待与不安的大红花轿缓缓行至郁家小楼前。孙荃,一位绝美而端庄的女子,身着华丽的嫁衣,面无表情地坐在轿中。周围的空气中弥漫着喜庆与紧张交织的气氛,但这一切似乎与她无关。她的到来,没有引起太多的喧哗与瞩目,只有几位亲近的家人站在门口,迎接这场迟来的婚礼。

郁达夫,此时的他在内心深处感到万分的无奈和焦虑。按照传统,新郎应在婚礼中充满喜悦与期待,但他却因为种种原因,无法完全投入到这份喜悦中。尽管如此,他仍旧按照礼节,迎接着从花轿中缓缓走出的孙荃。两人的目光交汇,却似乎各自隐藏着深深的无言。

婚礼进行得简单而快速,没有太多的庆祝与宴请,仿佛所有的仪式都只是为了完成一个任务。亲友们的祝福声中,夹杂着对这段婚姻未来的各种猜测和期待。然而,孙荃和郁达夫心中都清楚,他们的结合,更多是出于家庭的安排与期望,而非两颗心的自然靠拢。

婚礼结束后,郁家小楼恢复了往日的宁静。孙荃被引导进入了她新的居所,一间布置得十分简朴的房间。房间里的每一件物品,都显得那么陌生而冷清,就如同她对这段婚姻的感受。在接下来的日子里,她开始了新的生活,每一天都在努力适应这个新环境,尽管内心深处充满了不安与迷茫。

郁达夫不久后便匆匆返回了日本,留下孙荃独自在这个新环境中摸索前行。她开始参与到郁家的日常事务中,与家人相处,尽管交流并不频繁,但她始终保持着礼貌与尊重。在郁达夫缺席的日子里,孙荃慢慢地成为了家中不可或缺的一份子,尽管这份存在感是如此的静默与低调。

随着时间的流逝,孙荃逐渐适应了与郁家人的生活,但她的心始终挂念着远在日本的郁达夫。她通过书信了解到他在日本的生活和工作情况,每当提笔回信时,她都会小心翼翼地挑选每一个字词,既希望表达出自己的关心和思念,又担心过于直白会让他感到压力。

漂泊与生活:四处为家

郁达夫在日本的停留不长,很快便回到了中国,开始了在各大高校的教职生涯。孙荃,作为他的妻子,始终陪伴在他的身边。从安庆的温暖日子到北京的繁忙街道,再到武汉的湖光山色,最后是广州的热情如火,孙荃和郁达夫一起经历了中国南北的风土人情。这一路上,他们的生活似乎一直在行囊与课堂之间转换,每到一处,都要重新适应和开始。

孙荃在这段时间里,为郁达夫先后生下了两个儿子和两个女儿。孩子们的到来,无疑给这个不断移动的家庭带来了更多的欢声笑语,同时也增加了更多的生活负担。孙荃不仅要照顾孩子们的生活,还要应对频繁搬迁所带来的各种挑战。每次搬家,都意味着要在新的地方寻找住所,安置家具,甚至为孩子们找到合适的学校。这一切,孙荃都默默承担,从未有过怨言。

尽管生活如此艰辛,但郁达夫似乎并没有完全放下他的生活作风。每当有机会,他便会沉溺于与文学无关的声色犬马之中。这种行为,无疑给本就不易的家庭生活增添了更多的不确定性和困扰。尽管如此,孙荃始终保持着对郁达夫的支持和理解,她默默地承担着家庭的重担,尽力维护着这个家的正常运转。

在这样的生活中,孙荃和郁达夫经历了无数的城市和校园,他们的足迹遍布了中国的大江南北。每到一处,郁达夫总是全身心投入到教学和文学创作中,而孙荃则是默默地在背后支持着他,同时照顾着一家大小。虽然生活充满了不确定和艰辛,但孙荃始终坚持着,她用实际行动展现了作为妻子和母亲的坚韧和付出。

情感裂痕:终成陌路

在郁达夫的生命旅程中,杭州这座城市扮演了一个转折点的角色。他在这里遇见了王映霞,这段遭遇引发了一系列连锁反应,最终导致了他与孙荃之间婚姻的破裂。郁达夫与王映霞之间的关系迅速升温,他们共同的兴趣和观点让两人越走越近,最终决定一起走进婚姻的殿堂。

这段关系的发展并没有逃过孙荃的眼睛。随着时间的流逝,郁达夫与孙荃之间原本就因生活压力和个人生活方式差异而累积的问题变得更加明显。郁达夫的心渐渐远离了孙荃,转而投向了王映霞。这段外界的情感纠葛,加上郁达夫对家庭责任的忽略,使得原本就不太稳固的婚姻关系雪上加霜。

决定性的时刻到来时,郁达夫选择了与王映霞结合,这个决定无疑是对孙荃最大的伤害。面对这样的背叛,孙荃经过深思熟虑,最终做出了一个艰难的决定——与郁达夫恩断义绝。她并没有公开大肆宣扬这段婚姻的失败,而是以一种尊严和决绝的态度,结束了与郁达夫八年的婚姻生活。这一决定,标志着她与郁达夫在人生道路上的彻底分岔。

随后,孙荃独自承担起抚养子女的重任,而郁达夫则与王映霞开始了新的生活。尽管外界对郁达夫的这一决定有诸多非议和讨论,但这段关系还是坚持了下来,成为了他生命中的另一个章节。

抗战与牺牲:遥远的新加坡

随着1940年代初太平洋战争的爆发,郁达夫的人生进入了一个全新的阶段。他选择离开已经变得陌生的中国大陆,前往新加坡,这个决定不仅是为了寻找新的生活可能,更是出于对抗日救国的强烈使命感。新加坡,作为华侨聚集的地方,在战争期间成为了抗日活动的重要前哨。郁达夫凭借其深厚的文学功底和雄辩的口才,很快在当地华侨社区中崭露头角,成为了抗日运动的领袖之一。

他积极参与并领导了多项抗日救亡的活动,通过文学作品和公开演讲鼓舞人心,号召华侨捐资捐物,支持抗日战争。他的行动不仅赢得了华侨社区的广泛支持,也让他成为了日本占领军的眼中钉。在这段期间,郁达夫的名字不仅仅是文学家的代名词,更是抗日英雄的象征。

然而,这样的光环并没有为他带来安全的保障。1945年8月,当太平洋战争进入最后阶段时,由于汉奸的告密,郁达夫的行踪被日军掌握。他被捕后被秘密带到苏门答腊岛的丛林中,那里成为了他生命的终结地。在那片被战火蹂躏的土地上,郁达夫以一种极其悲壮的方式结束了自己传奇的一生。他的牺牲,成为了华侨抗日运动中的重要一笔,也让后人对于这位文学巨匠的记忆,增添了一份沉重而深远的意义。

郁达夫的突然离去,对于远在大陆的孙荃而言,无疑是一个巨大的打击。虽然两人的婚姻已经名存实亡,但郁达夫在孙荃心中依然占据着一席之地。得知这一消息时,孙荃虽然已做好了面对一切可能的心理准备,但真正的消息传来时,那份震惊和悲痛还是超出了她的想象。

孤独守望:等待的意义

孙荃在郁达夫离去后的生活,转变成了一段漫长而孤独的守望。时间悄悄流逝,外界的变迁似乎与她无关,她的世界里,有的只是对已逝丈夫的记忆和对孩子们未来的期望。年复一年,她静静地生活在那个充满回忆的小屋里,细心地抚养着郁达夫留给她的宝贵遗产——他们的子女。

1952年,当中华人民共和国中央人民政府将一纸追认郁达夫为革命烈士的证书送到孙荃手中时,这一刻无疑为她数十年孤寂生活画上了一个重要的标记。这份证书,不仅是对郁达夫为国家和民族所做出贡献的官方认可,也是对孙荃坚守和付出的一种肯定。尽管迟来,但这份荣誉让孙荃感到了一种深深的慰藉,仿佛郁达夫的精神和遗愿得到了传承和延续。

孙荃将这份证书视为家中的重宝,小心翼翼地保存着。它不仅是郁达夫生前斗争的见证,也成为了激励孩子们成长的精神力量。在孙荃的悉心培养下,孩子们逐渐长大成人,各自在社会上找到了自己的位置。尤其是长女郁黎明,她继承了父亲的文学天赋和母亲的坚韧品质,成为了一名优秀的教师,深受学生和同事们的爱戴。

郁黎明不仅在教学工作上成绩斐然,还多次获得“先进工作者”、“三八红旗手”等荣誉称号,更是被选为湖南省第五、六届政协委员。她的成就,无疑是对郁达夫和孙荃共同理想的最好诠释和继承。她用自己的努力和成就,证明了一个家庭对于国家和社会可以做出的贡献,也让郁达夫的精神在新的时代背景下得到了新的传承和发扬。

郁峻峰.说郁达夫与孙荃的1917[J].现代中文学刊,2011(5):43-50