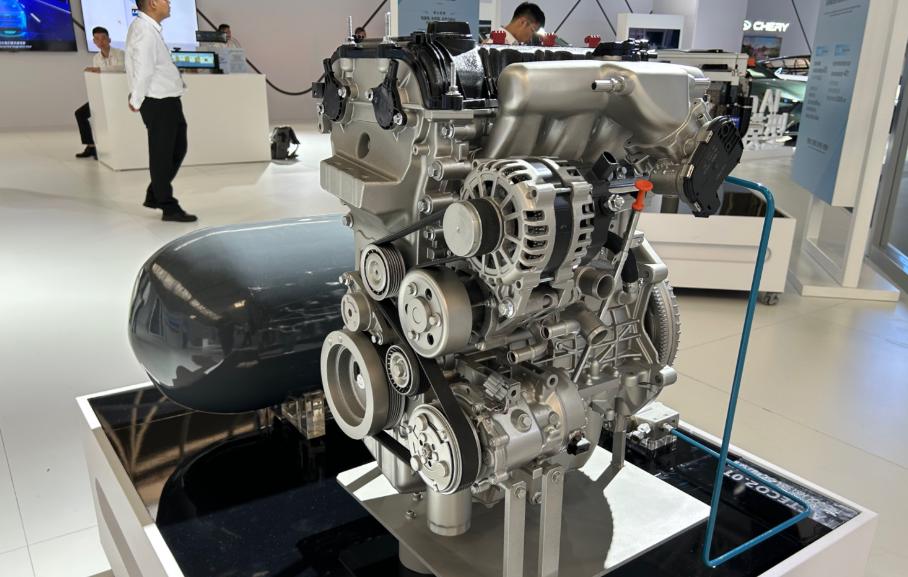

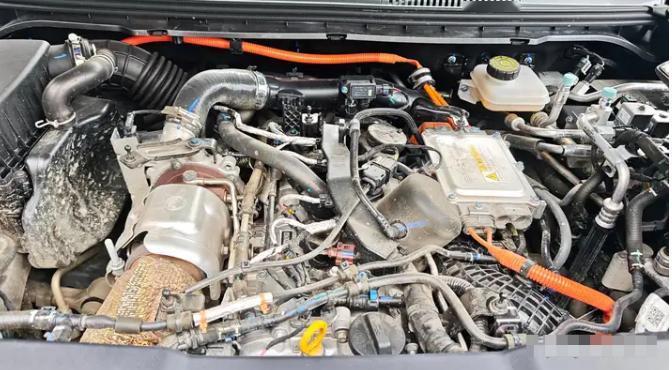

我国六代机都能做出来了,为什么汽车发动机还是一大难题? 因为六代机和汽车发动机压根不是一回事,就像奥运会的举重冠军,未必能当好家里的厨师——一个拼的是“一招鲜”的极致,一个要的是“面面俱到”的实在,要求差得太远了。 要知道,六代机的发动机是国家顶着的“战略尖子生”,怎么厉害怎么来,钱和资源都不是问题。为了让飞机能超音速巡航、隐身,能用最金贵的材料,比如那种能扛住上千度高温的单晶合金叶片,一片的成本就够买辆小汽车。 而且六代机的发动机不用考虑卖多少钱,也不用管能用十年八年,只要在战场上能发挥作用,就算每隔几百小时就得大修一次也没关系。研发的时候更是举全国之力,顶尖的科学家、最好的试验台都往这儿凑,相当于集中力量攻一个堡垒,只要突破关键技术就行。 可汽车发动机完全是另一套规矩,它是要走进千家万户的“日用品”,得精打细算过日子。老百姓买车,首先看油耗高不高、保养贵不贵,要是发动机成本太高,车卖得比别人贵一截,谁会买?所以汽车发动机不能用六代机那种“金贵材料”,得用便宜又耐用的钢材,还得把成本压到几千块钱一台。 更麻烦的是,汽车发动机的工作环境太复杂了:一会儿在堵车时怠速半天,一会儿在高速上狂奔,冬天得扛住零下几十度的严寒,夏天得顶住暴晒,还得保证开十几万公里不出大毛病,排放还得符合国家的环保标准。这就像要求一个人既能扛大包,又能绣花,还得吃得少、花钱省,难度自然就上去了。 再看研发的路子,两者也差得远。六代机是“国家任务”,不用考虑市场竞争,全国的配套厂都得围着它转,零件造得再复杂,只要能达标就行。可汽车发动机是“市场活儿”,得跟全球的对手抢生意。国外那些大厂商,比如德国大众、日本丰田,造发动机都有几十年甚至上百年的经验,手里攒了一大堆数据,比如某个零件在不同温度下会怎么变形,哪种燃油喷射方式最省油,这些都是一代代试出来的“老底子”。 咱们国家的汽车工业起步晚,早期走了“市场换技术”的路子,跟外国品牌合资生产,虽然学会了造整车,但核心的发动机技术人家没真教。等后来想自己搞了才发现,好多关键数据都得从零开始攒,光一款发动机的台架试验就得做几万小时,还得跑几百万公里的实际路况,这不是三五年能追上的。 产业链的问题更头疼。六代机的零件供应商都是国家挑的“自己人”,材料、工艺都能统一标准,就算某个零件难造,集中力量攻几个月总能解决。可汽车发动机的产业链太庞大了,一台发动机有上千个零件,小到一个喷油嘴,大到涡轮增压器,都得靠不同的供应商提供。 就说那个喷油嘴,得在几毫秒内把油喷成雾状,精度差一点油耗就上去了,国外的供应商做了几十年,工艺诀窍都藏着掖着。咱们自己造,要么材料不过关,要么加工精度不够,就算设计出好的发动机图纸,零件跟不上也白搭。还有像五轴联动机床这种高端加工设备,以前好多都得从国外买,人家还不保证给最先进的,这就像想做精细活儿,手里却没有趁手的工具。 还有个容易被忽略的点,就是“量”的考验。六代机一年也就造几十架,发动机的产量更是少得可怜,只要每台都达标就行。可汽车发动机一年得造几百万台,每一台的性能、寿命都得差不多,这对生产线的要求太高了。就像家里包饺子,包十几个容易个个匀实,要是让你一天包一万个还得一模一样,难度肯定大得多。 国外的生产线经过几十年的磨合,早就把误差控制在头发丝那么细的范围里,咱们的生产线还在不断调整,有时候造出来的发动机,有的能用十五年,有的用十年就出问题,这就是量产工艺还没吃透。 说到底,不是咱们造不出好的汽车发动机,而是造“既好又便宜、还能大批量稳定生产”的发动机难。六代机的厉害,是集中力量突破单点技术的胜利;而汽车发动机的难,是考验整个工业体系“细水长流”的功夫。这就像建高楼,六代机是盖出了最高的塔尖,而汽车发动机是要打好整片居民区的地基,后者需要更扎实的基础、更全面的能力,急不来也省不了力。 不过现在咱们也在慢慢赶,不少自主品牌都在加大研发投入,假以时日,说不定再过几年,咱们的汽车发动机也能像六代机一样,让国人骄傲。