1949年2月,根据中央军委统一全军编制以及部队番号的指示,中原野战军改称第二野战军,部队整编为第3、第4、第5等3个兵团,辖第10至第18军和1个特种兵纵队,总兵力28万余人。

当然,中原野战军改称第二野战军,并不是换了块牌子那么简单,毕竟从晋冀鲁豫野战军到第二野战军,下辖几个纵队分分合合。

令刘伯承最为难的,是要选三个兵团司令。

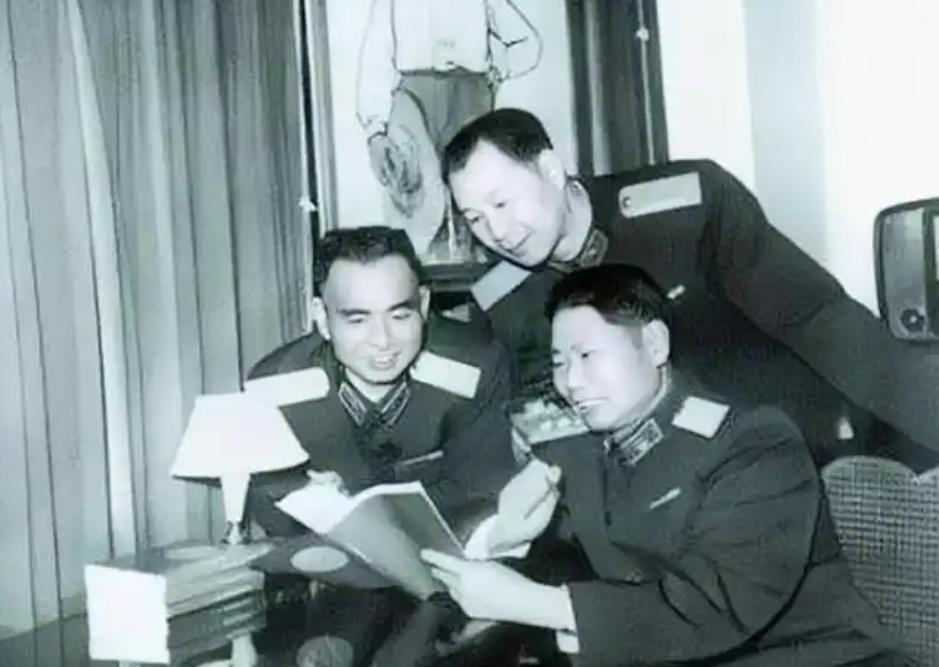

根据各方面的情况综合,三个兵团司令分别是杨勇、陈赓、陈锡联。

以上三人中,陈赓几乎可以说是独一档的存在,不光是因为他革命经历特殊,无论是资历、威望以及贡献,陈赓当个兵团司令都是有些大材小用的。

按照广大军事爱好者分析,陈赓应该和粟裕一样,出任野战军副司令员,才差不多匹配他的能力与地位。

至于杨勇、陈锡联,则是几个纵队司令员里面优中选优俄结果,他们是当年晋冀鲁豫野战军成立时最早的纵队司令员,杨勇是一纵司令员、陈锡联是三纵司令员,资历、威望以及个人能力属于同一档。

出乎意料的是,有两个人掉队,分别是二纵司令员陈再道、六纵司令员王近山。

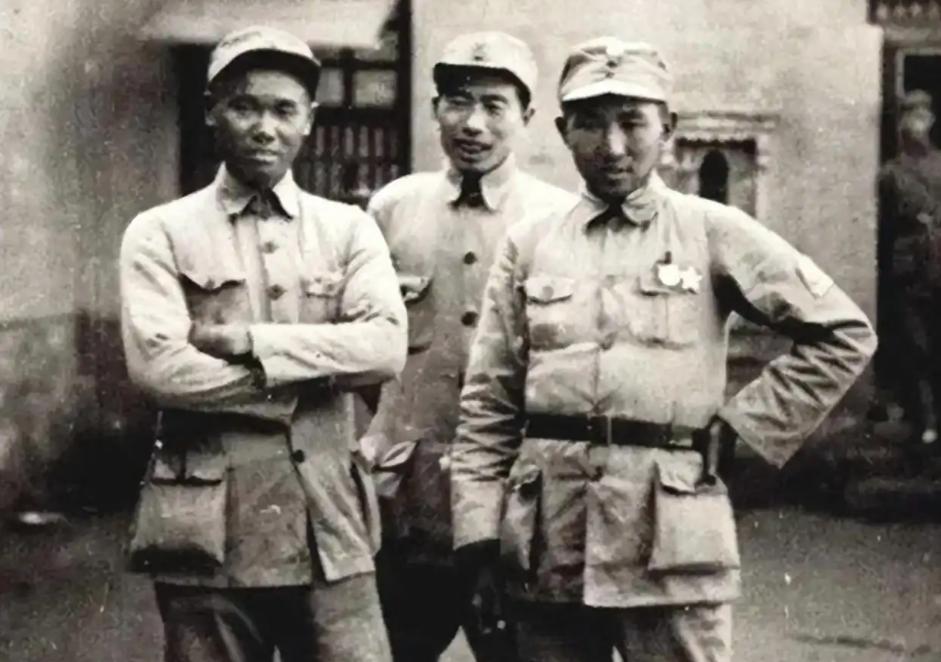

一1945年9月初,晋冀鲁豫军区为了举行上党战役,抽调各军分区主力部队成立野战纵队,当时没有野战军司令部,所以属于军区直辖。

分别是一纵、二纵、三纵、四纵,四个纵队司令员分别是杨得志、陈再道、陈锡联、陈赓。

杨得志的一纵原定是要调东北的,但因种种原因,后来留在了晋察冀根据地,后来一纵虽然归建,但杨得志却留在了晋察冀军区,成为聂帅麾下一员战将。

在晋察冀根据地,杨得志发挥了也是独一档的作用,1947年6月晋察冀军区重建野战军指挥部,杨得志任野战军司令员,和他搭班子的政委是罗瑞卿。

当然,原计划里面陈赓的四纵也是要去东北的,但最终没去。

考虑到作战,晋冀鲁豫军区成立了六纵、七纵、八纵(没有五纵)。三个纵队司令员分别是王宏坤、杨勇、谢富治。除此以外,还要考虑在巩县起义的国民党军38军,起义后改称西北民主联军38军,当时也是属于晋冀鲁豫军区的野战部队。

六纵成立以后,司令员王宏坤因职务调整卸任,时任副司令员的王近山任接任。

1945年12月,成立不久的八纵与四纵合并,仍称四纵,陈赓任司令员、谢富治任政委。

1946年6月,全面内战爆发后,晋冀鲁豫军区成立野战军指挥部,但当时这个野战军指挥部并不下辖军区所有的野战纵队,只有二纵、三纵、六纵、七纵以及冀鲁豫军区一部分兵力,军区司令员刘伯承、政委邓小平兼任野战军司令员、政委,因为要负担指挥作战的重任,军区的工作由滕代远、薄一波负责。

一纵归建以后,与七纵合并,仍称一纵,因杨得志已经留在了晋察冀根据地,原七纵司令员杨勇出任了一纵司令员。

也不难看出,杨勇对比杨得志。陈再道本来是慢半拍的,但到此时他已经迎头追了上来。

1947年6月,刘邓大军挺进大别山,所率的主力纵队为一纵、二纵、三纵、六纵,揭开战略进攻序幕,而晋冀鲁豫中央局以及军区决定在主力走后,成立八纵(新成立)、九纵、十纵、十一纵、十二纵。

在刘邓大军挺进大别山的同时,四纵、九纵以及西北民主联军38军合成一个战略集团挺进豫西。王秉璋率领的十一纵则在豫皖苏地区配合华野西兵团挺进豫皖苏。

不久之后,十纵、十二纵也随大部队南下,作为新建军区以及军分区的基干部队。

此后晋冀鲁豫军区在徐向前率领下还兴建了十三纵、十五纵,连同新成立的八纵归了华北军区,不过这就都是后话了。

1948年5月9日,根据中央指示,成立中原军区并中原野战军,中原野战军就是原来的晋冀鲁豫野战军,下辖7个纵队。

二根据中原野战军的建成经历,也不难看出1949年二野建立兵团时,有能力竞争兵团司令的并不多。

像六纵司令员王近山、九纵司令员秦基伟、十一纵司令员王秉璋1955年授衔时都是中将,仅就这一点上,也足以看出与其他几人差距。

据说王近山一度想要争一争兵团司令,但最终败给了杨勇,二野的老首长邓政委给出的理由是:

“你作战英勇,组织及指挥能力较强,屡立战功。然而,你存在一个缺陷,即不太擅长团结同志。身为一个兵团司令,关键在于能够将众人凝聚在一起,从这一方面来看,杨勇相较你而言更为适宜。”

其实有个历史细节。

据黄济人的《将军决战岂止在战场》一书中曾有个故事。

黄济人的父亲是原国民党军师长黄剑夫,被俘以后在南京军事学院当教员,当时参加学习的大多数都是我军高级将领,对他这个手下败将不大服气。杨勇以兵团司令之尊,率先垂范,向黄剑夫敬礼。

此事令黄剑夫十分感动,在致友人书信中还特意提及这件事:

“共产党人秉持虚心求学之精神,着实令人钦佩。”

从一些小事上不难看出,王近山出局毫不意外,但好在他还出任了第三兵团副司令员,留在了野战部队。

令人颇意外的是陈再道,在竞争兵团司令员一事上不仅出局,后来还离开了野战部队,到地方军区任职。

事实上,如果从早期革命经历看,陈再道晋升比陈锡联快,但两人差距并不大,抗战时期陈锡联就追上来,直至解放战争时期,两人几乎同时出任纵队司令员。

真正令两人拉开差距的,是羊山战役。

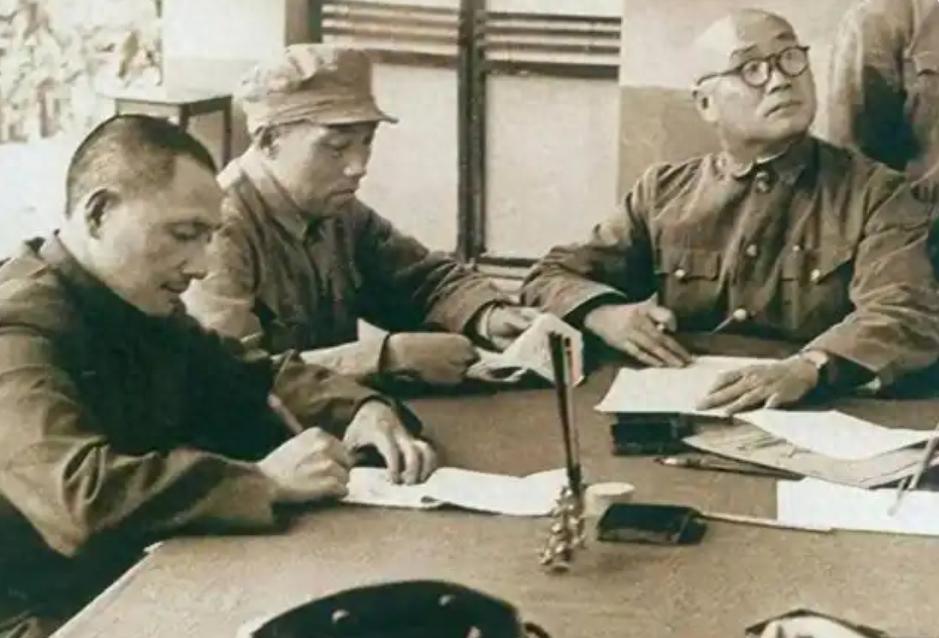

羊山战役期间,刘邓首长抽调二纵、三纵负责,并将战役指挥统一交给时任二纵司令员的陈再道,这一举动被许多人认为,是有意培养陈再道。

可这一战陈再道掉了链子,导致进攻部队伤亡很大。

刘伯承听闻羊山前线战况胶着后,冒着大雨赶往前线指挥部,看着战士们冒着雨作战,整个人陷在齐腰深的水里,不由得十分痛心,狠狠地批评了站在一旁的陈再道:

“仗打得太蠢了。不管你是多么高级的指挥员,权威有多么大,一个口令能让成千上万的人向你立正,但你没有权力让哪怕是一个士兵做无谓的牺牲!歼敌三千自损八百,一个指挥员不仅要负歼敌三千之责,也要负自损八百之责。”

有鉴于此,刘帅现场更换了羊山战役指挥,把二纵、三纵的指挥交给了陈锡联。

整体上看,陈再道虽然是一员猛将,打仗时能够身先士卒,二纵战斗力也并不弱,但对比其他纵队,二纵战斗风格并不突出,以至于当时还有了个外号“姑娘纵队”。

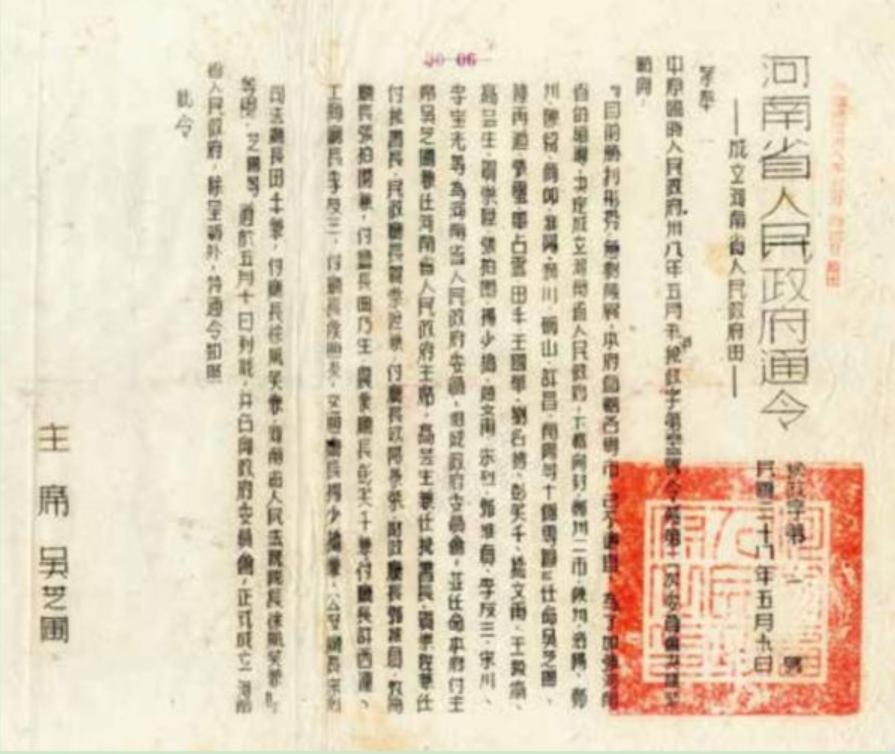

三1949年2月,根据刘邓首长建议,陈再道调任河南军区司令员。

对于出任这一职务,陈再道一度想不通:

“编制序列、干部配备确定后,中原军区刘邓诸首长和干部分别交谈,征求意见。开始我思想上也不太通,不想到河南工作,主要是不愿意离开野战部队。”

刘邓首长当时就劝:

“干部如何安排,中央军委有统一的考虑……这是一副重担,你还是担当起来吧。”

刘邓首长所说的重担,指的是当时河南十分严重的匪患。

当然,除了东北因为解放的早,土匪都清理的差不多了,当时全国各地匪患都很严重,严重影响了解放区的经济建设与发展。

各地土匪的形成,都有其复杂得历史原因,河南地处中原,虽然自古以来就是富饶之地,但随着中国近代以后,天灾人祸使得这片富饶之地深受苦难。

刘邓大军挺进大别山时期,就对河南地区匪患有过深入了解,饶是以他们的阅历见识,也对河南地区匪患问题感到棘手。

1948年9月12日,邓小平、陈毅联名给中央写报告,在谈到河南地区匪患问题时说:

“我党足迹遍全中国,土匪恶霸之猖獗恐无逾河南者……南下干部数起黑夜被杀害,单人不敢独行,单人带驳壳枪更易招致土匪的暗算。区、村干部之被击杀,造成一种下乡恐怖。”

1949年5月12日,原中原军区与四野合并为华中军区,并同时成立华中局。

针对河南军区武装力量不够,不足以彻底剿灭河南土匪的现状,华中局特意下令加强河南军区的军事力量,并把42军4个师以及热河骑兵师留在了河南,还把原桐柏军区所属部队改编成的58军也划归河南军区。

当时,陈再道正为“巧妇难为无米之炊”发愁,一下子得到了两个军的生力军,使得河南军区用于剿匪的部队扩充至十多万人。

就连陈再道也忍不住感慨:

“我过去参加了那么多战役,除淮海战役外,都没有这么多兵力参战。”

从下半年开始,陈再道集中精力处理河南地区匪患,至当年年底,河南全境土匪为之一空,为发展生产和社会治安打下了良好的基础。