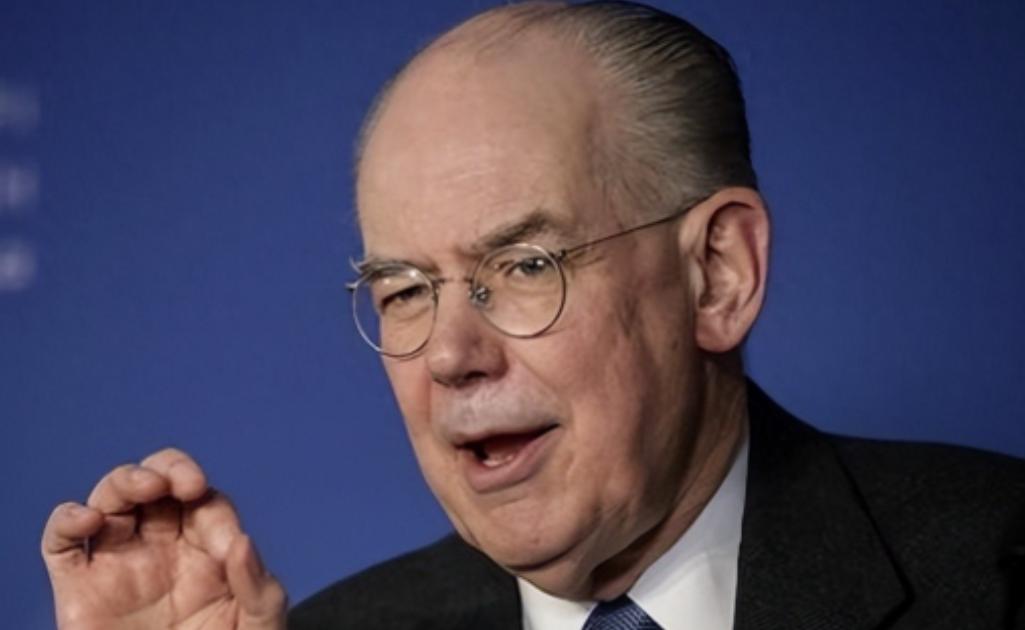

美国学者给中国的三条警告:不要低估美国的残暴,它绝不会让中国崛起! 芝加哥大学教授约翰·米尔斯海默,他是“进攻性现实主义”理论的代表人物,早在2001年出版的《大国政治的悲剧》里,就明确讲过:只要中国往上走,美国一定不会坐视不理。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 真绝了,美国学者早在之前就下过判断:只要中国崛起,美国一定会出手阻拦,很多人当时觉得这话太极端,如今回头一看,几乎一条不落地应验了。 贸易战、芯片战、台海紧逼、南海军演,美国手段一环接一环,这不是情绪反应,而是他所谓“进攻性现实主义”在现实里的投影——权力分布变了,老大自然要出手维持地位。 美国维护霸权的手段,从来是有模板的,过去对苏联搞军备拖垮,对日本用《广场协议》,对法国阿尔斯通直接抓高管。 而关税、禁运、美元体系、司法长臂、媒体话术,全是一套组合拳,标准只有一个——能不能拖慢对手发展,能不能让自己继续控制关键技术和金融中枢。 表面讲自由贸易,背地里一边拉小圈子、一边封关键设备,掐得比谁都狠。 这三条警告,在当下几乎都有现实对应,经济科技上,美国先打贸易战,再锁芯片、限AI,把几百家中企列入实体清单。 再说军事上,它在第一岛链堆部队,拉日本、澳大利亚、菲律宾搞联合军演,连无人机都派去南海“贴脸”;而舆论上则换成“价值观叙事”,逼盟友选边站,从合规到环保,把贸易也当武器,整套动作线条清晰,就是不让中国舒服成长。 但问题在于,这种封锁未必真有用。 美国的科技封锁让中国更清楚了要补哪块短板——从材料到设备、从工艺到标准,国产替代一层层推进。 如今国产重新站上高端手机榜,稀土管控反手成了对美军工的卡脖子;芯片的光刻机绕不过荷兰,可设备国产化比例年年往上。 美国越卡,中国越忙着修底盘,结果反而被逼出了新生态。 台海和南海则是最容易失控的“阀门”,美方频繁军售、靠前演练,看似展示力量,实则是在试探底线。 危机管控机制虽有热线,但真出事没几个敢拍板,过去冷战的“红色电话”至少能救场,如今信息传递延迟几小时都可能出意外。 双方都明白,一旦误判,代价不是一个岛屿的事,而是整个亚太格局的地震。 而在这种高压博弈下,中国的应对思路不是比狠,而是比稳,所谓“结构性应对”,核心就是让不可避免的竞争变成可承受的博弈。 产业上,咱们在走“全链补课”:原材料自己挖、核心设备自己造、生产工艺自己控、标准自己定;市场上不再押单一出口,而是把东盟、非洲、拉美、欧亚经济体都串成新网络;规则上则以精准审批、法律反制和合规约束取代情绪化回击,让对手没法抓“把柄”。 美国的“强硬”同样有代价,供应链反噬、制造业空心化、盟友之间的利益裂缝正在加大。 日本、德国被迫迁厂、成本飙升;东南亚国家趁机接单,反而削弱了美国制造的竞争力,连通胀都成了副作用,消费者要为地缘政治买单。 而中国这边也不是毫发无损,科技爬坡期长、投资回报慢、外资观望时间拉长,但结构升级的势头一旦成型,就是新的护城河。 更关键的是“软变量”。 过去美国靠话语权拉同盟,现在中国靠供给力赢信任,基础设施、通信网络、能源合作,这些是看得见的实惠,比口号更有黏性。 谁能让合作国的产业跑起来、就业多一点、通胀稳一点,谁就更有号召力,中国把“发展路线”做成可复制的公共产品,这种吸引力远比喊口号有力。 当然,底线必须守住,主权和发展安全是红线,不能踩;军事误判要防,危机沟通得常态化;经贸、科技、投资都要建立“白、灰、黑”清单,让信号可读、政策可预期,防止被节奏带偏。 下一步的目标,是把“被动挨打”转成“可控承压”,关键工艺的自供率、核心部件国产化、标准话语权都要有明确时间表,每次反制都得算清成本、收益和外溢风险,不能意气用事。 米尔斯海默的三条警告,看似悲观,其实是一份现实的施工图,大国博弈从不是情绪游戏,而是系统工程,美国的工具箱还很满,但中国的产业续航和制度修复力也不容低估。 最终胜出的,不是喊得最凶的,而是那个能在十年、二十年后仍稳稳交付公共产品、能持续带来发展红利的国家。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)