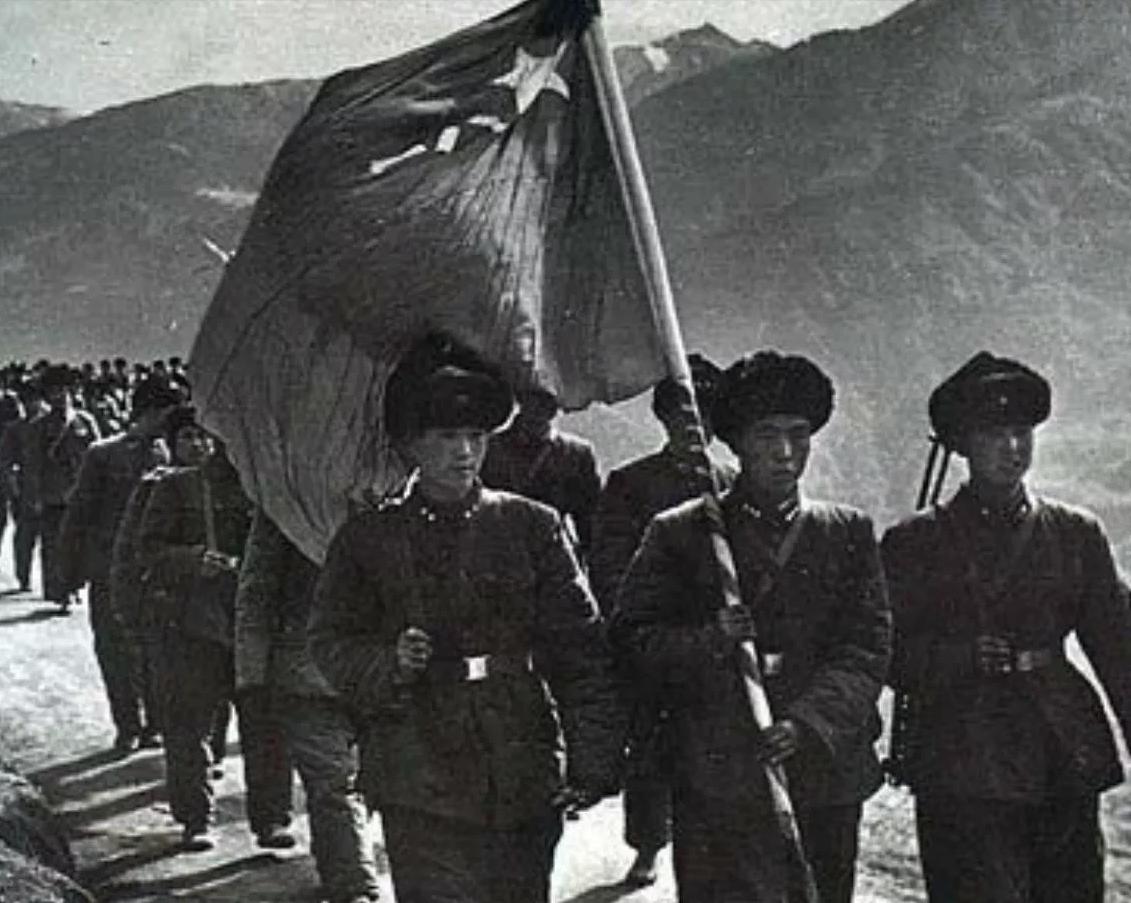

我妈的娘家一个亲戚,当年还没结婚,顶替哥哥去参加了抗美援朝战争,后来就没有音讯了,10 多年前家里的兄弟做梦梦到了他,说自己一个人在沈阳好可怜,家人就来到沈阳找到我妈和我舅一说,大家寻思去沈阳的抗美援朝烈士陵园看看,实在找不到就在那里烧点纸,祭拜一下。 我们一行人坐了一夜绿皮火车,到沈阳的时候天刚亮,空气里还带着点凉。我妈和我舅揣着那张唯一的黑白照片,照片都卷了边,上面的亲戚十八九岁,寸头梳得整齐,眼神亮堂,穿着洗得发白的粗布褂子。出了火车站,我们打听烈士陵园的路,问了好几个路人,有的说不清楚,有的指了相反的方向,折腾到上午十点才摸到陵园门口。 陵园里特别安静,除了风吹松树叶的沙沙声,啥动静都没有。一排排墓碑整整齐齐排在山坡上,青灰色的石头在太阳下泛着冷光,上面的名字有的被雨水冲得模糊,有的还清晰可辨。我们分成两拨,顺着墓碑一排排找,按牺牲年份从 1950 年往后捋。我跟着我舅走东边,我妈带着几个表亲走西边,眼睛都瞅酸了,从上午找到下午,腿都麻了,也没见着照片上那个人的名字。 我舅蹲在路边抽烟,烟蒂扔了一地,眉头皱得紧紧的。我妈红着眼圈,手里攥着照片,一遍遍地摩挲。旁边有个打扫卫生的老师傅路过,看我们一直在转悠,就过来问是不是找亲人。我舅赶紧站起来,把情况跟他说了,包括亲戚顶替哥哥参军、梦里说在沈阳可怜的事。老师傅听完叹了口气,说你们别瞎找了,当年好多战士牺牲后登记的是参军时用的名字,说不定跟家里叫的不一样,去管理处查查档案试试。 我们跟着老师傅到了管理处,里面坐着个头发花白的老同志,听说是当年的老兵,退休后就在这帮忙整理档案。他让我们坐下,拿出个笔记本,一笔一划问清楚:亲戚的原名、顶替的哥哥的名字、参军的大概月份,还有老家的地址。问完他就转身进了里屋,抱出四个厚厚的档案本,纸页都黄了,边缘脆得一碰就掉。他戴上老花镜,手指在纸页上慢慢滑,我们几个人围着桌子,大气都不敢出。 翻了快一个小时,老同志突然停住了,手指点在一行字上:“你们看看这个,是不是?” 我们凑过去,上面写着哥哥的曾用名,牺牲时间是 1952 年 10 月,牺牲地点上甘岭,安葬位置是陵园西区第三排第十七号。我舅一下子就站起来了,声音都有点抖:“是这个名!当年我哥小时候用过这个名,后来上学改了,家里人都快忘了!” 老同志领着我们往西区走,路两旁的松树长得笔直,阳光透过枝叶洒下来,在地上投下斑驳的影子。走到第三排,第十七号墓碑就立在那里,不大不小,碑面擦得干干净净,上面的名字刻得深深的,旁边还刻着 “烈士” 两个字。我妈从包里掏出带来的黄纸和水果,放在墓碑前,慢慢点燃黄纸,火苗顺着风飘起来,纸灰打着旋往上飞。 我舅蹲在墓碑前,伸手摸了摸碑面,说:“老弟,我们找你五十年了,终于找着你了。当年你走的时候,家里就给你带了两双布鞋、一件棉袄,你肯定受了不少罪。现在好了,我们知道你在这,以后每年都来看你,再也不让你一个人孤零零的。” 旁边的表叔表姑也都红了眼,有的从包里掏出白酒,倒在地上,说让亲戚尝尝家乡的酒。 正祭拜着,旁边过来几个穿着军装的年轻人,看我们对着墓碑说话,就停下脚步。听我们说完事情的来龙去脉,其中一个年轻人敬了个礼,说他们是附近部队的,经常来陵园打扫,以后会多照看这块墓碑。我们谢了他们,又在墓碑前站了好久,我妈把照片轻轻放在碑前,说让亲戚看看家里人现在都好好的,让他放心。 临走的时候,管理处的老同志给我们递了一张烈士证明,上面写着亲戚的牺牲事迹,还有安葬编号。他说,当年上甘岭战役打得惨烈,好多战士都是无名英雄,能找到名字、确认安葬地的,已经是万幸了。我们揣着证明往回走,阳光渐渐暖起来,我妈说心里的石头总算落地了,做梦都没想到,真能找到他。 后来每年清明,家里都会派人去沈阳,给那位亲戚烧点纸、擦擦墓碑。我舅常说,要不是那个梦,要不是大家没放弃,亲戚可能一辈子都没人惦记。现在好了,他在陵园里有伴,家里人也了了心愿,这也算是给当年那段历史、给那位年轻的烈士,一个圆满的交代

每年春节前,我们家都有一道无解的送命题:谁睡沙发?我老公睡,他妈心疼。他妈睡

【2评论】【1点赞】