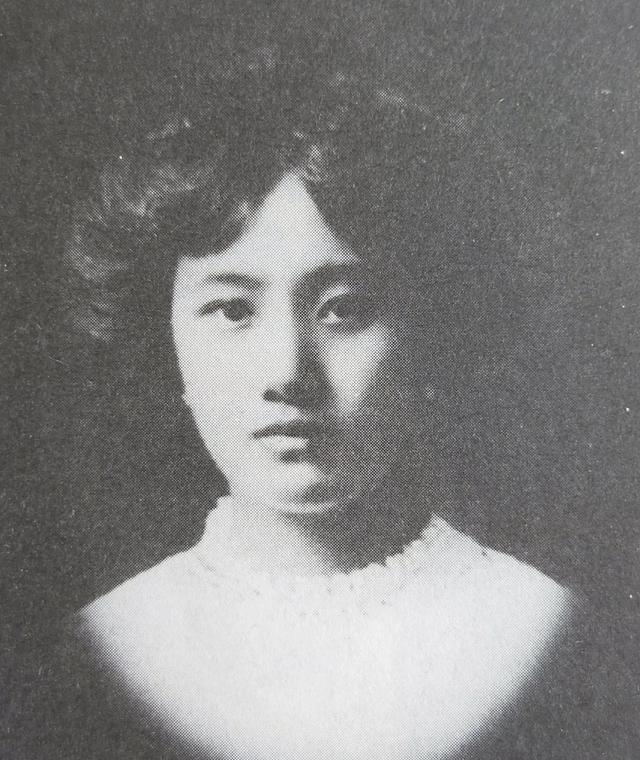

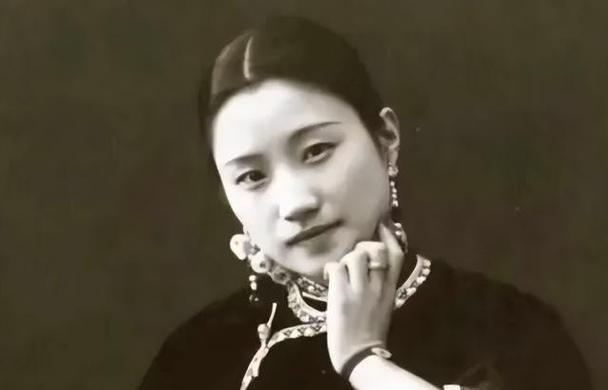

1903年,梁启超把全家人接到了日本。他一见到妻子的“陪嫁丫鬟”王桂荃,眼睛顿时就亮了起来,妻子李蕙仙默默地把一切尽收眼底。一个夜晚,她和梁启超说:“我把一切都准备好了。” 王桂荃原名王来喜,四岁时父亲猝死,被继母辗转转卖了四次,最后才成了李蕙仙的贴身丫鬟。 1889年,李蕙仙带着她嫁给梁启超时,自己已是23岁的大家闺秀,而梁启超还是17岁的岭南才子。 李蕙仙的父亲是顺天府尹,堂哥更是礼部尚书李端棻,这样的家世让她自带端庄气度,却也因常年操持家务和生育子女,身体一直不太好,连生两子后更是离不开汤药。 王桂荃的勤快和细心,是在日复一日的相处中慢慢显露的。 她跟着李蕙仙从北京到广东,再到后来流亡日本,把梁家上下打理得井井有条。 梁启超觉得“来喜”这个名字太普通,给她改名叫王桂荃,这个名字像一粒种子,悄悄在她心里扎了根。 到了日本后,王桂荃更是展现出惊人的适应力,没用多久就学会了一口流利的东京话,家里对外联络的琐事几乎全由她操办,连梁启超的饮食起居也常常由她照料。 流亡生活本就拮据,她总能把有限的资源安排得妥妥当当,甚至学会了做日本料理,让孩子们在异国他乡也能吃得舒心。 梁启超对王桂荃的留意,或许正是源于这些细碎的日常。 那时他一边要躲避清廷的追捕,一边要撰写文章传播新思想,常常忙得废寝忘食。 王桂荃总会在恰当的时机端上热茶和点心,在他伏案写作时悄悄收拾好房间,从不多言却事事周到。 这种在艰难岁月里的妥帖照料,对于漂泊在外的梁启超来说,是无法忽视的温暖。 而这一切,都被李蕙仙看在眼里。 她知道自己身体孱弱,难以周全照顾丈夫和整个家庭,更清楚王桂荃的品性——这个跟着自己多年的丫鬟,不仅手脚麻利,更有一颗踏实可靠的心。 在李蕙仙的主持下,王桂荃成了梁启超身边的人,可因为梁启超早年和谭嗣同一起创办过“一夫一妻世界会”,碍于身份,连一个正式的小妾名分都没法给她。 王桂荃对此从没有过怨言,对外始终自称“梁府佣人”,依旧默默操持着家务,照料着一家人的生活。 李蕙仙待王桂荃也并无正妻的架子,反而教她读书写字,两人更像是姐妹。 这种和睦的关系,让梁家在流亡的十四年里始终有着稳固的后方。 梁启超能放心地投身事业,拒绝袁世凯二十万元的封笔费,写下讨伐称帝的文章,背后离不开这个家庭的支撑。 王桂荃后来为梁启超生下了七个孩子,加上李蕙仙的子女,她一共要照料九个孩子的成长。 1924年,李蕙仙因癌症去世,临终前把孩子们郑重托付给了王桂荃。 三年后,梁启超也撒手人寰,留下九个尚未成年的子女和不多的遗产。 重担一下全压在了王桂荃肩上,可她没有垮掉。 为了供孩子们读书,她卖掉了天津的旧楼,把新楼出租,自己和孩子挤在后院的小楼里,唯独留下一间书房保存梁启超的书籍。 梁思礼要去美国留学时,她变卖首饰还不够,又放下自尊向老友借贷,终于凑齐四百美元的路费,旁人说她疯了,她只说,就算卖裤子也要让孩子上学。 孩子们都打心底里敬重这个“娘”,后来这些孩子个个成才,梁思成成了建筑学家,梁思永成了考古学家,梁思礼成了火箭专家,三人都当选了中科院院士,另外几个孩子也在各自领域卓有成就。 王桂荃的晚年并不顺遂,特殊时期里因为梁启超的身份受到批判,被赶到阴冷的小屋,那时她已患上晚期肠癌。 1968年,83岁的她孤独离世,连一块正式的墓碑都没有。 直到1995年,梁家子女才在梁启超和李蕙仙的合葬墓旁种下一棵白皮松,取名“王桂荃树”,以此纪念这位无名无分却撑起整个家的女人。