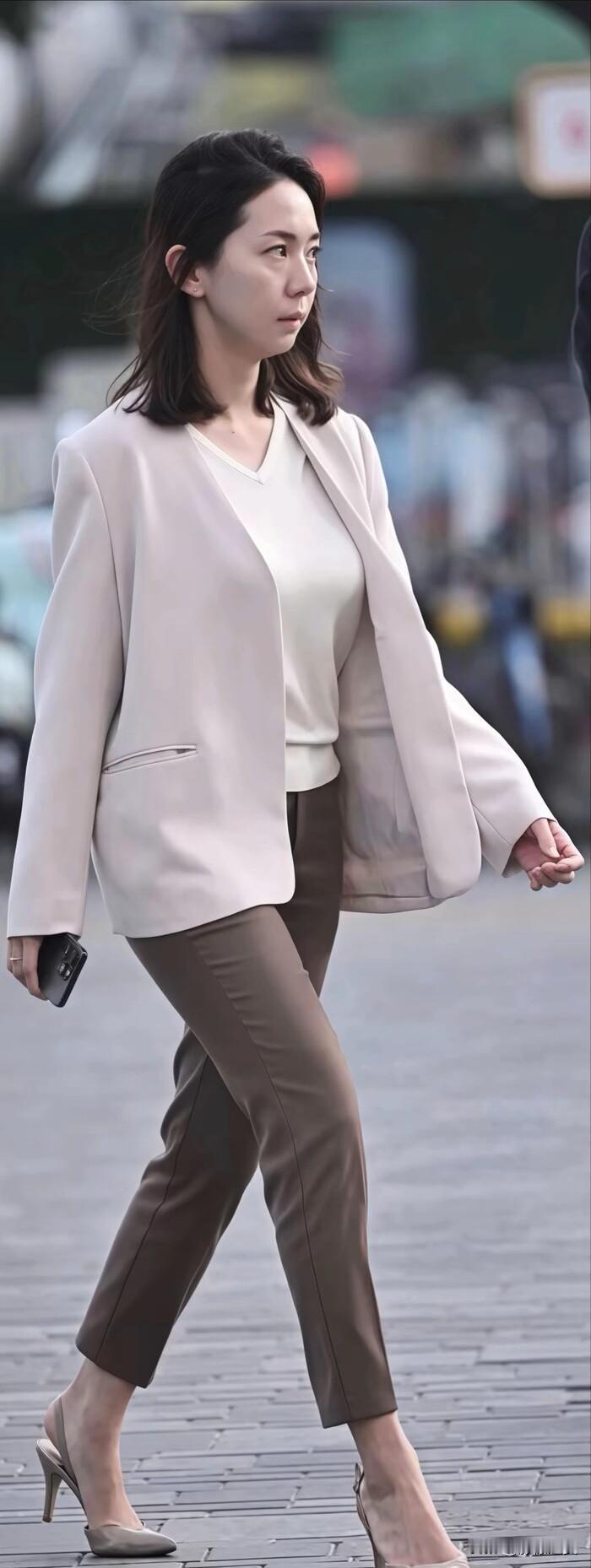

杨振宁离去后,49岁的翁帆穿着35元的帆布鞋悄然搬离旧居,带走34箱沉甸甸的手稿。她依然居住在清华园内,只是从别墅移居到南区的教授公寓,每日在食堂用两荤一素的简餐,清早提着磨破边的帆布包走向图书馆。 翁帆搬离旧居的举动很低调,没有惊动太多人。之前住的别墅是学校为杨振宁安排的,环境清幽,适合潜心研究。如今她选择搬到普通教授公寓,房间不大,却收拾得整洁利落。 有人偶然看到她在公寓楼下整理东西,身边只有几个简单的纸箱,没有贵重物品,更没有前呼后拥的帮忙者,全程都是自己动手。 日常里的她,比想象中更朴素。 每天到食堂吃饭,固定点两荤一素的简餐,偶尔会加一份汤,吃完后自己端着餐盘送到回收处,动作熟练得像在食堂吃了十几年的老教工。 遇到相熟的同事,会点头打招呼,聊上几句学术相关的话题,言语间平和又沉稳,从不多谈私人生活。 那 34 箱手稿,成了她生活里的重要牵挂。搬到新住处后,她第一件事就是整理这些手稿,按照时间顺序和研究领域分类,有的还细心贴上标签。 这些手稿记录了杨振宁几十年的学术思考,从早期的理论推导到后期的研究总结,字迹工整,偶尔还有修改的痕迹。 翁帆每天都会花几个小时翻阅,遇到重要的节点,会停下来仔细标注,仿佛在和过去的时光对话。 去图书馆的路,她走得很频繁。 有时是为了查阅资料,补充手稿整理时需要的背景信息;有时是为了完成自己的研究,她一直专注于西方建筑史领域,之前还接受过剑桥大学的访学邀请。 在图书馆里,她通常会找一个靠窗的位置,一坐就是一下午,面前摊着手稿和专业书籍,偶尔抬头思考,眼神专注又平静。 身边的人说,她很少提起过去的事,却用行动延续着相关的工作。 之前杨振宁在世时,两人经常一起讨论学术,翁帆还协助整理过不少研究资料。现在虽然只剩她一个人,却没有停下这些事,反而更加用心。 手稿整理到关键处,她会联系相关领域的学者,探讨其中的学术细节,希望能让这些珍贵的资料发挥更大作用。 没有刻意营造悲伤,也没有追求特殊待遇,翁帆的生活就像清华园里的一棵树,安静生长,默默沉淀。 35 元的帆布鞋、食堂的简餐、磨破的帆布包,这些看似普通的细节,藏着她对生活的态度 —— 不张扬,不浮躁,专注于自己认定的事。 有人偶然拍到她在校园里散步的照片,夕阳下的身影不算高大,却透着一股坚定。 手里依然提着那个磨破边的帆布包,里面或许装着当天要整理的手稿,或许是明天要带的书籍。这样的画面,没有轰轰烈烈,却让人觉得温暖又有力量。

Mark

可以找个年轻几十岁的本科生一起过