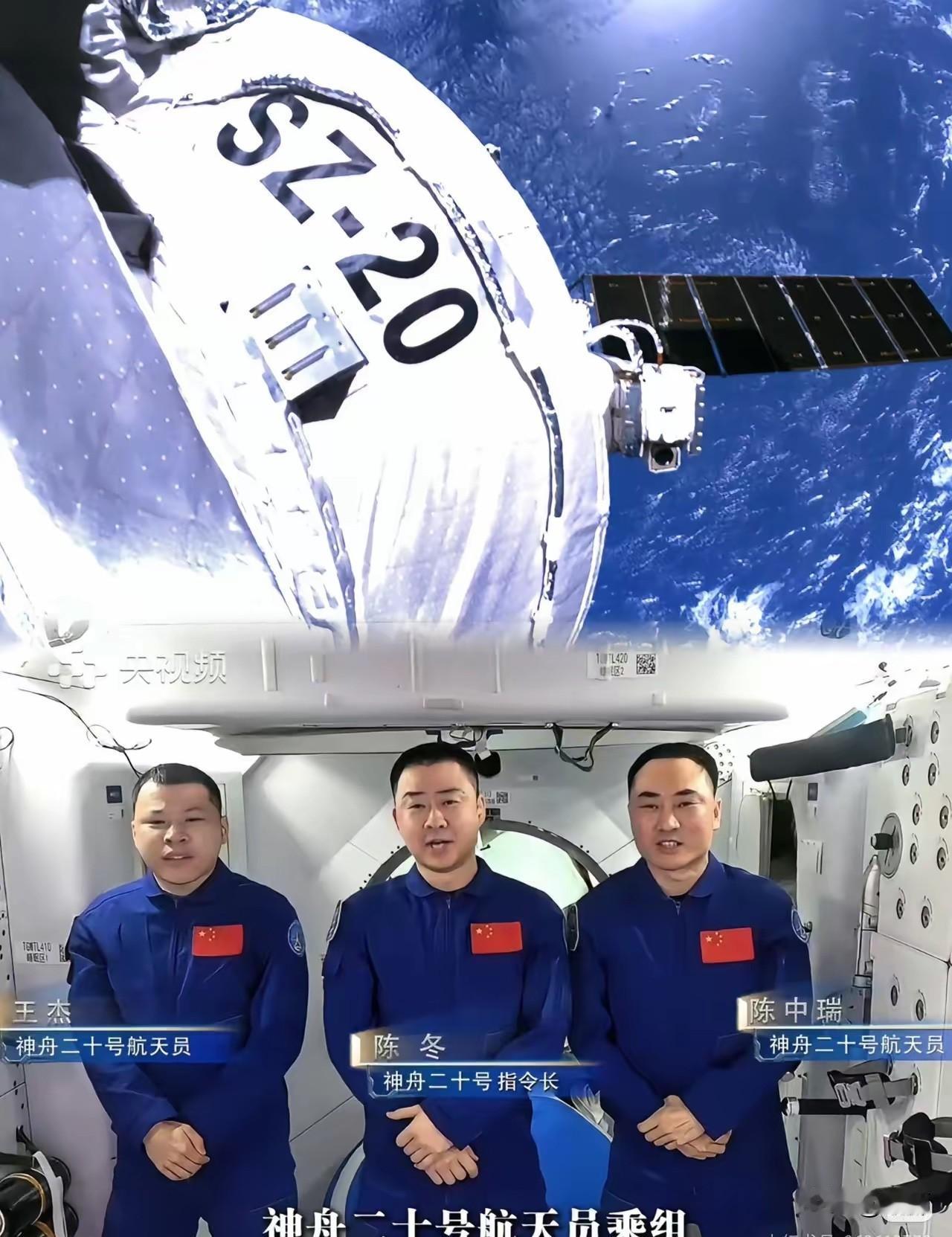

11时14分!神舟二十一号飞船与空间站成功分离,陈冬、陈中瑞、王杰三位航天英雄的回家路正式启航,这波“换船返程”才是中国航天最牛的安全感体现! 谁能想到,这场跨越400公里的星际归途,藏着“安全至上”的硬核逻辑。前阵子被太空微小碎片撞出舷窗裂纹,原定返回计划果断推迟,要知道太空中芝麻大的碎片都能以每秒7公里的速度致命撞击。 谁能想到,这看似临时的“换船”,根本不是手忙脚乱的应急,而是中国航天早就埋好的“安全伏笔”。太空探索从来不是“赌运气”,从神舟飞船设计之初,“天地备份”就成了刻在骨子里的准则——神舟二十号与二十一号交替驻留、互为备份,就像给航天英雄的回家路装了“双保险”。舷窗出现裂纹的那一刻,没有“硬着头皮按原计划返回”的侥幸,没有“怕影响进度硬扛”的冲动,地面指挥中心第一时间启动预案,切换返回船型,这种毫不犹豫的背后,是对生命的绝对敬畏,更是技术底气的从容展现。 很多人可能没概念,每秒7公里的太空碎片有多恐怖?相当于子弹速度的7倍,哪怕是0.1毫米的微碎片,撞击力都能穿透航天器的防护层。舷窗作为航天员观察太空、也是返回时承受气动加热的关键部位,哪怕只有一丝裂纹,在返回大气层时的高温高压下,都可能引发无法挽回的风险。中国航天选择推迟返回、换船返程,看似“多此一举”,实则是把“风险归零”做到了极致。对比有些国家为了追求任务进度,明知有安全隐患仍强行发射的操作,中国航天的“慢”,恰恰是最让人安心的“快”。 这种安全感,从来不是凭空而来的。从神舟五号杨利伟独自飞天,到如今三人乘组“换船返程”,每一次看似轻松的任务背后,都是无数航天人“把问题想在前面、把预案做在前面”的较真。航天器上的每一个零件,都要经过上千次、上万次的测试;返回路线的每一个节点,都要模拟无数种突发情况;甚至连航天员的饮食、作息,都有精准到分钟的保障方案。有人说中国航天“太保守”,不愿冒险创新,但他们忘了,太空探索的核心是人,所有的技术创新都必须建立在安全可控的基础上。这种“不打无准备之仗”的稳妥,不是保守,而是对航天事业最负责任的态度。 三位航天英雄在太空驻留的日子里,我们看到的是他们开展科学实验的从容、是出舱活动的潇洒,却很少想到,他们背后有一支庞大的地面团队,24小时不间断守护。从太空碎片的实时监测,到航天器的状态把控,再到返回方案的动态调整,每一个环节都凝聚着无数人的心血。当我们为“换船返程”的硬核操作欢呼时,更该看到这背后的人文温度——中国航天从来不是“为了任务而任务”,而是“为了人而探索”。让每一位航天员平安出发、顺利回家,这是中国航天不变的承诺,也是最动人的初心。 如今,神舟二十一号的回家路已经启航,“换船返程”这波操作,不仅让我们看到了中国航天的技术硬实力,更让我们感受到了“以人为本”的软实力。在这个追求速度和效率的时代,中国航天用实际行动告诉我们:真正的强大,不是敢于冒险,而是有能力规避风险;真正的自信,不是追求完美无缺,而是有底气应对所有意外。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。