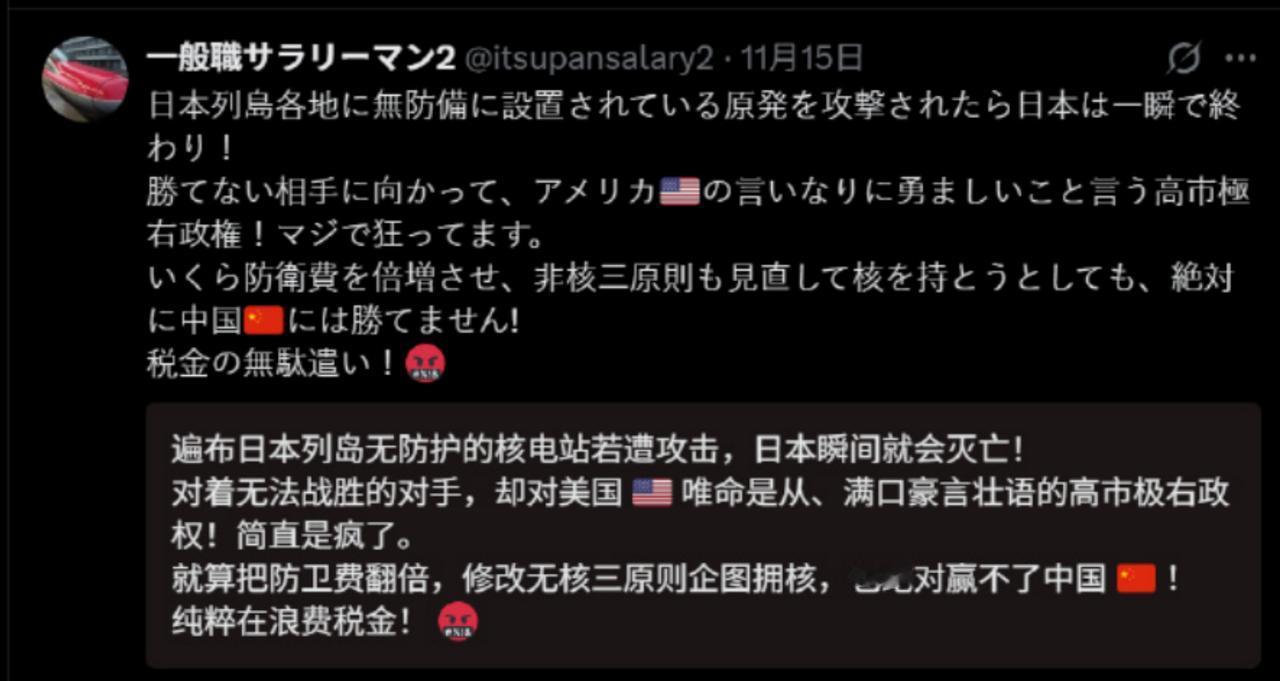

一位长期在中国居住工作的美国教授说:以我对中国人的了解,高市早苗扬言台海冲突爆发,日本会出兵的言论中国人听了不但不会害怕,反而会很兴奋。恨不得这一天赶快到来,到那时中国连征兵都不需要,他们会全民皆兵,有钱出钱,有力出力。 为啥中国人不怵?说实在的,核心就一个:咱既没忘过去的账,更攥着现在的底气,而日本所谓“出兵”的大话,纯属自欺欺人,要来真的,直接就成“纸老虎”。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 其实这位教授的话乍一听挺夸张,但再琢磨一下,你会发现他说得并不离谱,这种反应不是冲动,更不是好战,而是一种压了很久、被现实撑起来的底气。 要理解这种“不怕”,先得看日本这招有没有可能落地。 日本政客嘴上喊得震天响,可法理上就迈不过去,《和平宪法》明明写着放弃战争,连自卫权都框得死死的;中日联合声明也摆在那里,承认台湾属于中国,这是日本自己签的。 现在突然说要出兵,不仅是违宪,还等于亲手推翻建交基础,好像几十年的承诺全当废纸。 日本国内民意也不支持,尤其冲绳,住在美军基地旁边的人最明白,一旦真打起来,第一个遭殃的就是他们,谁愿意再被拖进战争泥潭? 实力层面更现实,台海不是隔壁小巷,离日本本岛上千公里,日本自卫队没实战经验,补给线脆得像玻璃,一旦中断,别说打仗,连舰队都悬着。 而且日本能源、粮食进口比例吓人,若海运线被卡住,东京超市三天就空架子,所以,中国人冷静算过账:日本喊得再狠,真动手的代价,它自己都扛不起。 美国兜底更是个幻觉,美国历来是精打细算,讲利益不讲感情,嘴上说得好听,但真要硬碰中国,它绝不会主动把自己往火坑里推。 历史上类似的事太多了,关键时刻美国擅长“口头支持、行动观望”,所以中国人心里明白,日本这一嗓子,更像是替美国表演,而不是美国让它冲锋。 真到关键时刻,美国退得比谁都快。 所以中国人“不怕”,不是血压飙上来的那种勇气,而是真实权衡过形势之后得出的判断:对手没那个能力,也没那个决心。 那为啥还会“兴奋”?道理更简单,中国人对日本的历史账,一直没忘。 当年甲午割台、几十年的殖民统治、侵华战争的血债,都是实打实刻在民族记忆里的痛,每当日本右翼跳出来装作没事人一样,美化侵略、否认罪责,中国心里的那口火就压不下去。 现在高市早苗还想插手台湾,更是直接戳在伤疤上,让中国人本能觉得:这笔账迟早要算。 另一方面,统一,是写在中国人心里的事,无论在哪个时代,“国家必须完整”是共识。 台海问题拖了几十年,外部势力越想掺和,中国越觉得不能再拖下去,这不是好战的冲动,而是对未竟大业的期待。 很多人听到日本跳出来喊几嗓子,反倒觉得:这下倒是把真正的问题显出来了,该清的债,说不定能借这个机会一起清。 “全民皆兵”这四个字,也不是指人人真去拿枪,而是指整个社会一旦进入国家状态,谁都会找到自己能做的位置。 军事上,中国不是过去那个任人拿捏的国家,从航母到导弹,从预警系统到电子作战,已经是完整体系。 而社会动员能力更是美国教授最佩服的地方:抗洪时的自发车队、疫情时期的互助组织、各地志愿者的天然协作能力,都让他觉得这是一个“能瞬间凝结成钢”的社会。 年轻一代比过去更关心国家大事,从技术到宣传,每个人都能参与,很多企业的技术本来就能对接军民两用,国家需要的时候,能贡献的不仅是钱,还有产业链、装备能力。 这些都是一个国家实力的底色,不是喊两嗓子能吓散的。 反过来看高市早苗,她这套说辞不仅没吓住中国,反而成了“凝聚共识”的助推器。 她本来想搏右翼选票,把“强硬”当标签,结果中国民间的反应比她预想得更团结、更坚定。 她误以为可以通过武力威胁来动摇中国态度,没想到正好让中国人把态度统一得更快——愤怒归愤怒,但更多是一种清晰:凡是主权问题,必须硬碰硬;该走的路不能再拖。 那位美国教授看了中国这么多年,总结了三点:第一,中国对历史记得很清楚,但不会被情绪冲昏头;第二,不想打仗,但从不把希望寄托在别人身上;第三,一旦被逼到红线,整个国家会瞬间站到同一边,没人会退。 这三条别国很难理解,但他看多了,自然懂。 他的那句评论,看似刺耳,却是对外部世界的一记提醒:别把“战争威胁”当成吓唬中国的筹码;别以为中国人怕乱、怕麻烦就会在主权上妥协。 一旦触碰到底线,面对的将不是一个政府,而是十四亿人的共同意志。 讲到底,高市早苗以为一句“日本会出兵”能压住中国,但真要到那一步,中国人不会害怕,只会更沉着、更团结。 这个民族吃过苦、流过血、被欺负过,现在站起来了,还记得那些伤疤,谁要试探它的底线,付出的代价不会小。 对此,大家有什么想说的呢?麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)