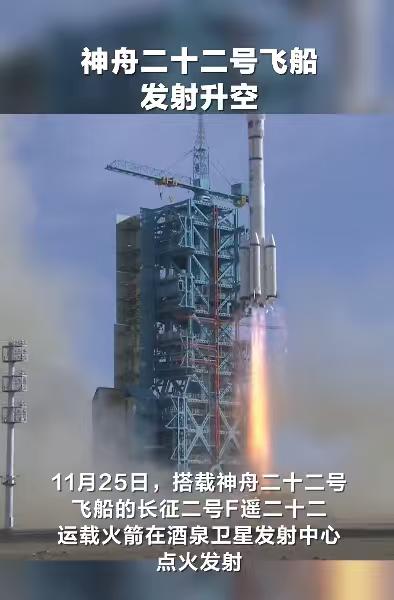

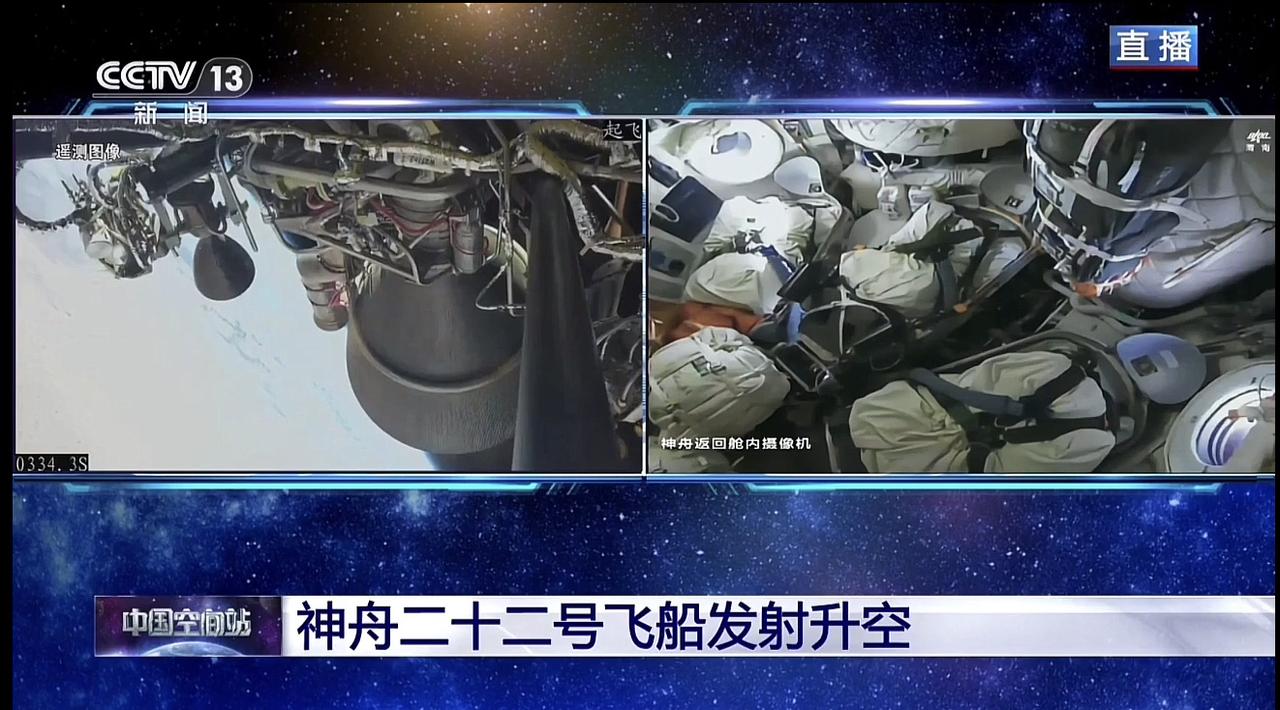

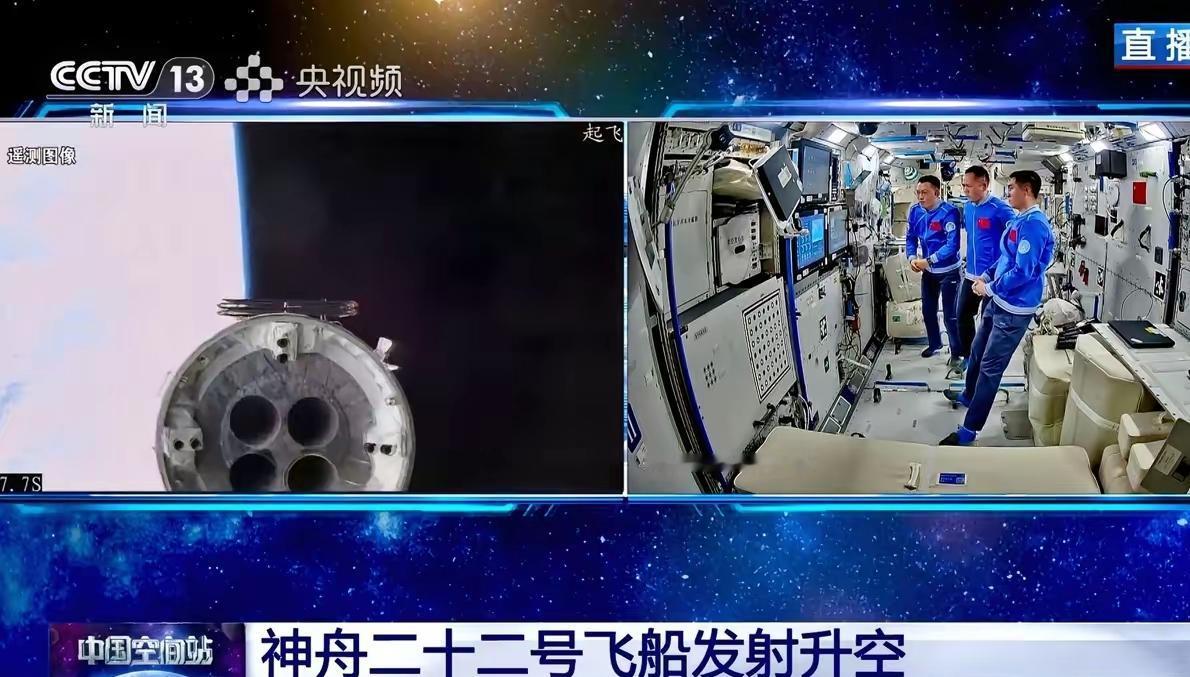

这次的神舟二十二号, 太让人意外了! 不仅没有航天员,而且还能在空间站 完成无人对接,北京时间2025年11月25日12时11分,在酒泉卫星发射中心点火发射,在15时50分,神舟二十二号飞船成功对接于空间站天和核心舱前向端口。 很多人不知道这趟“无人飞行”其实是紧急补位的硬核救援!神舟二十号返回舱舷窗被太空微小碎片击中出现裂纹,虽然当时没爆发风险,但再入大气层时可能放大危险,空间站的应急飞船储备瞬间逼近安全红线。原本计划2026年执行载人任务的神舟二十二号,硬是被紧急调整为无人形态,既要当“太空快递员”送物资,又要做在轨航天员的“救命备份座驾”,这任务密度真的超出想象。火箭团队更狠,把原本漫长的发射准备流程压缩到16天,还保持着完整的载人构型,逃逸塔、箭体结构一点没减,每个节点都按载人标准来,这种“快而不糙”的底气真不是吹的。 你们敢信吗?这飞船无人对接的精度能控制在2厘米以内!要知道太空里飞船每秒飞7.9公里,相当于每秒跑23倍音速,在这种高速下对接,误差不能超过指甲盖宽度。它搭载了微波雷达、光学成像、激光测距三重传感器,就像有三双眼睛同时盯着目标,星载计算机运算能力是前代的3倍,0.3秒就能完成故障切换,就算一个传感器出问题也不影响对接。科研人员为了应对600公斤货物带来的质心偏移,开发的抗扰动算法能毫秒级微调推进器,把姿态误差压到1.5厘米,比任务要求还高25%,这种极致追求真的让人佩服。 这趟任务的物资装载也藏着大学问!因为没人搭乘,科研人员把物资装进大口袋,用航天员收腹带固定在座椅上,既保证飞船质心平衡,又最大化利用空间。舱里除了能通过空间站烤箱加热的鸡翅、牛排、蛋糕这些“太空美食”,还有专门检测舷窗裂纹的高分辨率光学探头、深度测量仪,甚至带了新一代防护材料样品,要在太空里真实测试抗碎片能力。这种把应急救援和技术验证结合起来的操作,既解决了眼前的安全问题,又为未来飞船优化攒了实测数据,简直一举两得。 回望神舟系列的发展,从1999年神舟一号无人试验飞船升空,到2011年神舟八号首次实现交会对接,再到如今神舟二十二号的2小时级快速对接,中国航天的自主控制技术真的是一步一个脚印熬出来的。上世纪80年代攻关初期,老一辈科研人员用草纸和算盘推导公式,在旧库房里反复做试验;现在的年轻团队接过接力棒,3000余次模拟试验、127轮算法迭代,才把对接时间从数小时压缩到2小时左右。酒泉发射场的工作人员更让人动容,夏季地表60度高温爬百米塔架,冬季零下30度寒风中检查设备,28年如一日守在戈壁滩,这种“铆钉精神”才是航天事业的根基。 有人说无人飞船就是省了航天员的座位,其实背后是整个系统的自主化升级。相比有些国家还在依赖航天员手动辅助对接,我们已经实现了从地面支持到全自主的跨越,不用地面干预,飞船自己就能完成上百次姿态修正、数十次发动机点火。更关键的是,这次任务35%的成本降幅,还实现了货运和救援双重目标,这种高效模式未来可能成为太空物流的标配。这也印证了一个道理:真正的太空安全,永远建立在自主可控的核心能力之上,依赖别人永远不如自己手里有硬技术。 神舟二十二号的成功,不仅让空间站的安全阈值回到稳态,更给载人月球探测积累了自主控制经验。从“921工程”启动至今三十年,中国航天从无人试验到载人飞行,从空间实验室到空间站运营,每一步都走得扎实稳妥。这种在应急中突破、在实战中优化的发展路径,让中国航天在世界舞台上牢牢占据了重要一席。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。