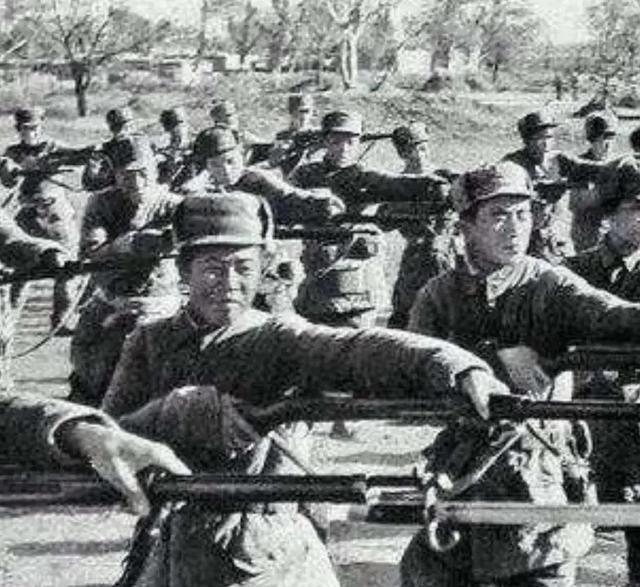

国民党中将吴奇伟,在长征时整整追了红军两万里,却1949年10月1日,被毛主席邀请,参加新中国的开国大典,这是为何? 吴奇伟在1951年被毛主席亲自接见,那面对毛主席时落下的热泪,藏着他一生最复杂的人生密码。 这位从广东大埔农家走出的军人,人生轨迹刚好刻着近代中国的乱世印记。 从北伐战场的硝烟到长征路上的追堵,从抗日阵地的坚守到粤东起义的抉择,最终站在天安门城楼下见证新中国诞生,活成了一部浓缩的时代转型史。 吴奇伟的军旅生涯,是从保定军校的课堂里起步的。 早年在粤军当见习排长时,他凭着敢打敢拼的精神,在讨伐陈炯明的东征战役里立下战功,一路升到副旅长。 后来跟着被誉为“铁军”的第四军参加北伐,从湖南打到湖北,硬仗打了一场又一场,30多岁就坐到了副师长的位置,那时的他,满脑子都是“革命救国”的理想。 可十年内战爆发后,他跟着国民党军队参与“围剿”中央苏区,第四、五次“围剿”里都有他的身影。 1934年红军长征开始,他奉命率部一路追击,从江西追到四川,足足跟了两万里。 他在日记里写红军“窜康”的猜测,记金沙江战役的动向,可最扎眼的还是那句他亲耳听到的百姓直言。 保甲长跟他诉苦,说乾人们私下里讲:“我们宁愿红军来。” 原来那时他的部队缺粮就强买,修工事就强征农具,连树木竹林都乱砍,地方团丁还仗势欺人; 而红军到了只打土豪,把粮食分给穷人,两相对比,民心向背再清楚不过。 这句话像根刺,扎在他心里,成了日后思想转变的伏笔。 抗日战争的炮火,让吴奇伟重新找回了军人的本色。 淞沪会战里,他带着第四军在严宅、殷家宅这些阵地死守数月,面对日军的海陆空协同进攻,硬生生把防线扛住了; 万家岭战役中,他率部作为主力围歼日军第一〇六师团,几乎把这支敌军全歼,战后拿到了青天白日勋章。 可战功再高,也遮不住国民党内部的乱象。 他看着中央军和地方军为了功劳争得面红耳赤,出了差错就互相推诿,蒋介石一门心思排除异己,嫡系和非嫡系分得清清楚楚。 这种腐败和倾轧,让他对自己效忠的政权越来越失望,曾经的信念开始动摇。 解放战争打响后,吴奇伟彻底成了国民党政权的“边缘人”。 1948年拿到二等云麾勋章,看着风光,其实手里没多少实权;被派去当华北“剿总”副总司令,去了才发现就是个空职,没几个月就借故回了广州。 也就是这时候,他下定决心换条路走。 他秘密加入李济深、何香凝在香港发起的民革,派亲信去跟中共香港局联络,又联合曾天节等将领。 在1949年5月14日发动粤东起义,带着保安十三团在老隆、五华这些地方宣布脱离国民党。 毛主席和朱老总专门给他发电报嘉勉,让他“为解放全广东而奋斗”,那一刻,他终于觉得自己站对了队伍。 这年9月,他作为华南代表参加首届政协会议,10月1日站在天安门城楼下,看着五星红旗升起,恍如隔世。 1951年跟毛主席见面时,他主动坦白过去的经历,没想到主席拍着他的肩膀说:“过去的事不必再提了,希望今后替人民多做点好事。” 这句话成了他晚年的信条,在广东省政府任职时,他一门心思抓地方恢复;当广州大学董事长时,就琢磨着怎么培养更多有用的人才。 1953年他在北京病逝,骨灰埋进了八宝山革命公墓,这个曾经的“追剿者”,最终成了被铭记的“共建者”。 吴奇伟的一生,从来不是简单的“转身”,而是民心所向、潮流所趋的必然。 那些说着“宁愿红军来”的百姓,那些抗战时同仇敌忾的战友,那些国民党内部的龌龊事,共同推着他做出了最终的选择。 而新政权对他的包容,既给了他救赎的机会,更藏着“得民心者得天下”的历史答案。 【评论区聊聊】对于这位国军将领的选择,你有何看法? (信源:珍贵史料:国军高级将领“追剿”长征红军日记——中新网)