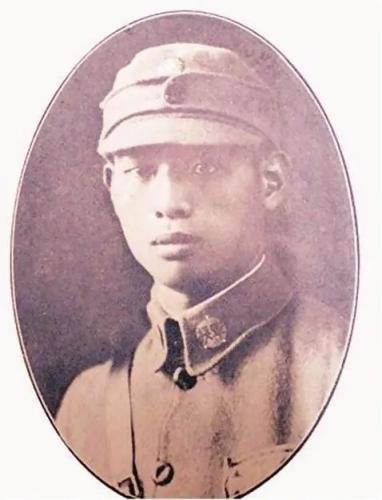

1939年,国军营长史恩华被日军包围,师长大惊,连忙组织人员营救,谁知营长却说:日军太多,我突围不了,唯有以死报国! 1939年的湘北秋意里裹着硝烟,日军第6、第13师团数千兵力扛着炮、驾着机,直扑新墙河——这座挡在长沙面前的最后防线。 没人敢掉以轻心,这条河一旦被突破,江南半壁都要跟着震动。 就在这战云压顶的时刻,一个刚新婚三天的年轻人把红绸喜帕往妻子手里一塞,带着五百弟兄就往岳阳新墙河北岸的草鞋岭、笔架山赶。 他就是史恩华,时年29岁的国民革命军第52军195师1131团3营营长,湖北沔阳走出的黄埔八期毕业生。 9月20日天刚蒙蒙亮,日军的炮弹就砸在了阵地上,三千多敌人借着炮火掩护轮番冲锋。 史恩华站在战壕里,手里的枪打热了就换,嗓子喊哑了就用手势指挥,五百弟兄像钉在阵地上的钉子,打退一波又一波进攻。 整整三天三夜,阵地上的土被炮弹翻了好几遍,伤员越来越多,干粮和弹药越剩越少,可没人提过撤退两个字。 22日黄昏,师长覃异之的电话打了过来,声音里带着疲惫的关切:“你们守了三天三夜,任务完成得很好,实在顶不住就往后撤吧。” 电话那头的史恩华顿了顿,声音格外坚定:“军人没有不得已的时候!”沉默片刻,他补了句:“师长,我们来生再见!” 第二天拂晓,日军的第十二次进攻来了,排炮像暴风雨一样砸在阵地上,碎石和尘土迷得人睁不开眼。 史恩华提着刺刀冲在最前面,接连刺倒几个敌人,胸口突然中了数弹,鲜血瞬间浸透了军装。 勤务兵扑过来要背他,被他一把推开:“不要管我,快速转移!” 这是他留在世上的最后一句话,话音刚落,就永远闭上了眼睛。 没一会儿,阵地上的枪声渐渐停了,五百名官兵全部倒在了这片土地上。 后来老百姓上山收尸,看见漫山遍野的尸体上全是刀痕弹孔,没人能分清谁是谁,只能一起掩埋。 第二年,有人为他们建墓立碑,前面大墓埋着五百弟兄,后面两米高的小墓是史恩华,碑上刻着“中华魂史营长恩华之墓”。 就是这条被乔冠华后来称为“东方马其诺防线”的新墙河,为长沙保卫战的三战三捷打下了根基。 很少有人知道,史恩华这份刻进骨子里的忠勇,从来不是孤军奋战。 他的父亲史静安是仁济医科大学的毕业生,懂英语会弹钢琴,本该安享晚年的老人,在1937年日军全面侵华后,年近六旬却主动去了第一伤残军人教养院当医务主任。 长子史恩荣也是覃异之的部下,黄埔七期毕业,31岁就在台儿庄战役中牺牲了。 史静安赶到部队,握着覃异之的手流泪却不诉苦,只说:“恩荣为国捐躯,死得其所。”还当场表示放弃抚恤,把钱捐给抗日。 眼见两个哥哥都战死了,老三史恩富、老四史恩贵没犹豫,一前一后穿上了军装。 家里的事全落在长女史绍英肩上,次女史绍苓一边照顾父亲,一边帮着照料伤员,一天忙到晚连喝口水的功夫都没有。 1941年4月,史静安带病看完一百多个伤员,深夜回家时发病去世,62岁的他最终埋在了异乡芷江的山上,墓碑如今都难找见了。 史恩华的故事,从来不是一个人的英雄传奇,而是一个家族用生命写就的家国答卷。 作为黄埔毕业生,他没有把军校的教诲挂在嘴上,而是用“新婚三日赴前线”“死战不退守阵地”的选择去践行。 五百官兵愿意跟着他拼到最后,不是因为命令,而是被他身先士卒的血性打动。 2013年他被追认为革命烈士,历史终于把该有的敬意还给了这位忠魂。 在那个年代,多少家庭想保着儿女平安,史静安却让四个儿子都上了战场,自己带着女儿守在后方救死扶伤。 他说“死得其所”时的眼泪,比任何豪言壮语都有分量——那是父亲对儿子的疼,更是中国人对家国的爱。 这个家族没有一个逃兵,老人行医、壮年打仗、女子持家,把“保家卫国”变成了每个人的日常,这才是“满门忠烈”最动人的地方。 我们今天讲史恩华,讲史静安一家,不是要重复那段苦难,而是要记住:所谓“山河无恙”,从来不是天生的,是有人把命填进去换来的。 那些墓碑上的名字,那些没留下名字的弟兄,他们也是别人的丈夫、父亲、儿子,可在国家需要时,他们都选择了先做中国人。 英雄从不是孤立的星光,而是家族与民族共同点亮的火炬。 【评论区聊聊】这样一家人为国赴死的故事,不值得我们永远记在心里吗? (信源:抗日救亡 满门忠烈——岳阳网)