2017年,美国MegaBots公司与日本水道桥重工的载人机器人展开了一场备受瞩目的对决。许多人期望这场对决如同电影《环太平洋》那般能给予极为强烈的视觉震撼;随后其渐渐转变成了一场关乎生死的剧烈争斗。不过最后的结果让人很意外,这场对决,就好像是“机械挠痒痒比赛”一样缺乏真正的对抗性。毕竟整个项目依赖众筹资金维持,这样的结果似乎也在情理之中。或许只有当载人机器人技术持续发展、不断进化,我们才有可能看到真正精彩的战斗。

如果对现实版巨型机甲的渴望已经按捺不住,这样历史会告诉你,早在20世纪50年代末至60年代初的原子时代,五角大楼就曾打造过一款令人惊叹的巨型载人机器人。它所执行的任务远比机器人打架比赛危险得多。这款真实存在的大型机甲,其起源可以追溯到二战结束后不久启动的核能驱动飞机计划。

(图片来源真实素材)

当时把核反应堆安装在了飞机上,这不是没有缘由的想法,而是被当作新技术发展的一个合适方向。此项目接着慢慢演变成了核动力轰炸机计划,经历了大概十年这么久的时间,一直在各个部门之间推进着,直到1961年才终于停止。现在回过头来看,这事实际上是一件值得庆幸的事。

在核动力飞机项目推进过程中,一个严峻的问题逐渐浮现:即便身着厚重防护服,人类也难以承受维护这类飞行器及其放射性燃料所带来的辐射风险。一旦发生坠机事故,回收和清理工作更是难上加难。于是通用电气公司核材料与推进部门与贾里德工业公司在20世纪50年代联手,推出了一款创新型巨型机器人——“甲壳虫”。

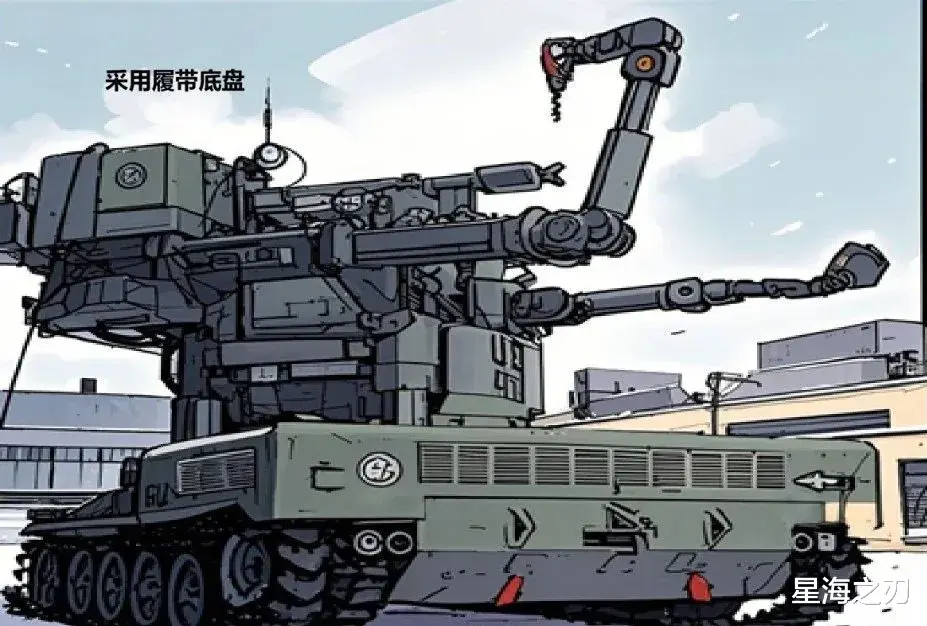

“甲壳虫”专为美国空军特种武器中心打造,造价高达150万美元,与当时流行的大众甲壳虫汽车毫无关联。它基于M42“除尘器”自行式40毫米高射炮系统的履带底盘制造,重达77吨,由一台500马力的增压大陆发动机驱动,最高时速仅8英里,机身长19英尺、宽12英尺。

(图片来源真实素材)

其立方体驾驶舱安装在四个巨大的液压活塞上,能够升至27英尺的高空,这一设计对于维护巨型核动力轰炸机至关重要。驾驶舱内部由钢甲和一英尺厚的铅板防护,操作员的观察窗由两层共两英尺厚的含铅玻璃制成。这些防护措施使得“甲壳虫”及其驾驶员能够进入高辐射环境,执行相对精细的任务,将辐射暴露减少到原来的三百分之一,让操作员能在原本仅十分钟就会致命的环境中连续工作一整天。

(图片来源真实素材)

操作员进入驾驶舱后,75吨重的舱门会被四个液压活塞缓缓降下并关闭。驾驶舱还配备了一套由电池驱动的备用泵系统,用于开启舱门;这个时候在驾驶舱内外都安装了手动曲柄,以防其他系统出现故障。由于操作员只能通过顶部舱门进出“甲壳虫”内部舱内配置了能持续供应8小时氧气的系统,以应对突发状况。

(图片来源真实素材)

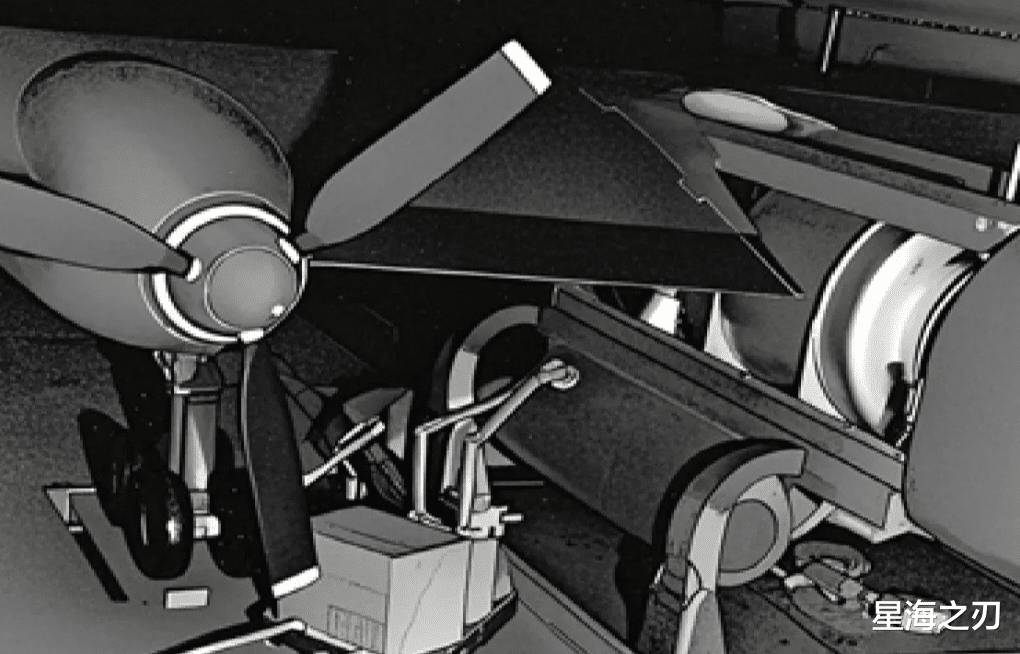

虽然“甲壳虫”内部空间特别窄小,这很容易使人产生幽闭恐怖症之感,不过它却装配了烟缸,还有惬意的坐椅以及一台小电视之类的设备。不过这台电视并非用以观看电视剧,而是与闭路摄像系统相联结;借此来对周边环境展开监控。它的功能同现今的倒车影像大致相近,能够让操作员查看“甲壳虫”车子之后方的情形。除了这个之外,机械臂上面可以安装摄像机,通过它来进行离得很近的观察,或者在拐弯的地方,查看对应的情况。

为让操作员能够在驾驶舱内顺利地、有条不紊地完成整个轮班的工作,“甲壳虫”针对其内部环境进行了优化与调整。它安装了能进行双向沟通的“了”无线电设备,便“了”于与外界保持联络;还配置了话筒与喇叭系统,这使“得”操作员可以清楚地听到发动机的声音。一台重达三吨且具备核生化防护功能的空调,能在外界温度极高时为操作员提供清凉。

驾驶舱内还安装了可展开的双筒望远镜,帮助操作员更清晰地看到距离机械臂末端十几英尺远的工具以及仪表盘上的标识。潜望镜可为我们给予上方观测外界的视野,以此大幅增强对局势的感知能力。它仿若一双神秘之眼,能穿过多重障碍,让我们瞧见那些难以触及的景色;它也似一双蕴含奥秘的眼,能够穿透阻碍物,使我们发觉不易察觉的景致,进而更淡定地把控周围动态。

“甲壳虫”的液压机械臂模仿人类手臂构造设计,力量惊人,能产生超过85万磅的力量,不仅可以撕开金属机身、撞毁混凝土墙,其精细的运动控制能力也非常出色1962年的一场媒体活动中,操作员用机械臂从包装盒中夹出鸡蛋,放在勺子上,再放回包装盒,展示了其精准的操作能力机械臂末端能快速更换多种工具,使“甲壳虫”成为多功能的“修理工”,机械手指上的插槽可以插入不同工具。

(图片来源真实素材)

虽然“甲壳虫”的设计给人留下了深刻的印象,不过在实验设计的阶段以及初期的测试当中,它却常常会显露出机械层面的一些问题与故障。其液压系统问题频发,这在处理飞机机身周边的核材料时是一个极为关键且致命的问题。随着测试的推进,许多问题得到了解决。倘若1961年的核动力轰炸机项目未曾被终止,美国空军兴许会划拨更多的资金去处理那些留存下来的极为严峻的问题。

项目取消以后,“甲壳虫”没了明确的任务方向,也难以持续获得后续的资金支持。1962年,“甲壳虫”再度被用于实验性的核事故清理工作;不过因其只能在平坦以及路况较好的地方作业,所以其应用范围较为有限,维护成本极高。最终甲壳虫”项目正式画上句号。其实通用电气公司在“甲壳虫”项目里积累的经验,给“阿尔文”号潜水器的研发给予了重要的支撑。

回顾过往,“甲壳虫”可以被视为现今各类执行危险任务机器人的先导者。不过现在的机器人多数情况下不需要人类进到它内部去进行操作啦。其实呢它们拥有更高级的自动化功能啦,能够自己完成好多任务啦。如今拆弹机器人在美国警方以及战场方面获得了广泛的运用;它不但可以击毙敌方人员,还被运用到人类难以进入的那些危险区域当中,比如日本的福岛核电站。

除此之外,无人驾驶机器人被用于探索海洋深处以及其他星球,无人地面作战车辆也渐渐成为武器行业的新领域。据说在“甲壳虫”项目取消时,更小巧灵活的改进版设计已在筹备中。也许整个核电站都能够依据这类机器人来展开设计,这样即便在遭遇严重事故之后;依然能够进到放射性区域当中去开展作业。只可惜这一切终究未能实现。

但了解“甲壳虫”的诞生背景和能力后,再看那些在“甲壳虫”首次亮相约55年后制造的略显老套的“战斗机甲”,人们或许会对载人机甲的未来发展方向有新的思考。