近期统计数据显示,全球范围内艾滋病感染人数又新增了百万级病例,这一数据无疑给公共卫生防控敲响了警钟。面对这一严峻形势,及时发现感染者、尽早介入治疗,已成为遏制艾滋病进一步蔓延的重要手段。尽管艾滋病在早期常常缺乏明显症状,但在临床观察中,部分患者在感染初期仍会表现出某些特征性体征,这些体征如果能引起足够重视,对早期发现和干预具有积极意义。

艾滋病,乃由人类免疫缺陷病毒(HIV)引发的慢性传染病。病毒入侵人体后,会破坏免疫系统,致使患者对各类病原体的抵御能力降低。一般来说,HIV感染的早期阶段可能呈现隐匿状态,部分患者甚至长达数年无明显不适。然而,在一定比例的患者体内,病毒入侵不久便会诱发一些非特异性症状。临床观察发现,不少感染者在病程进展过程中,会先后出现持续性低热和夜间盗汗、无明显原因的体重下降以及反复出现的淋巴结肿大和不寻常感染。

首先,不明原因的持续低热和夜间盗汗常被视为机体对病毒侵袭的一种应激反应。患者可能在数周内持续出现低烧现象,尤其是夜间体温不降,加之出汗较多,这种情况往往让人误以为是普通感冒或其他常见病毒性感染。然而,当低热、盗汗伴随其他症状时,其背后的病理变化就不容忽视。这种临床表现需要引起足够重视,特别是在具有高危接触史或其他风险因素的人群中。

其次,无缘由的体重急剧下降和持续性疲劳也往往出现在部分艾滋病感染者中。尽管体重变化与多种疾病有关,但在艾滋病感染的背景下,免疫功能的损害会使得患者在没有明显饮食改变的情况下出现营养不良、体力明显下降和持续疲劳的情况。这种消耗性表现往往预示着体内正经历一场慢性且隐蔽的免疫系统攻击,尽早查明病因、进行相关检测便显得尤为关键。

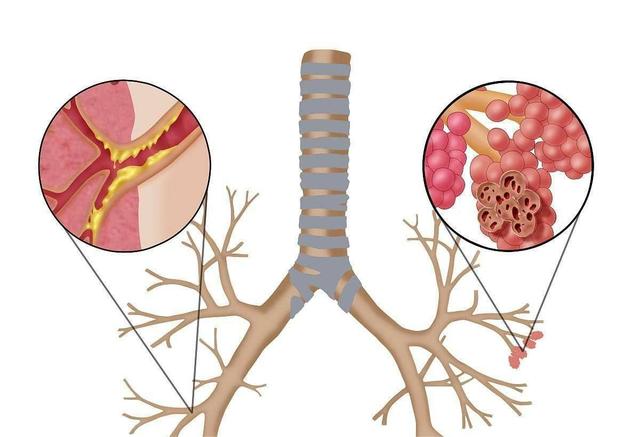

第三,反复出现的淋巴结肿大和某些罕见感染,也是艾滋病早期可能出现的症状之一。免疫系统的受损不仅使得患者对常见病原体的防御能力下降,同时也容易感染那些平时健康人群不常遇到的微生物。患者可能会出现反复的口腔念珠菌感染、皮肤病变或其他部位的炎症,同时,淋巴结不规则肿大也是机体试图对抗感染的一种表现。需要指出的是,这些症状并非艾滋病所特有,只有在结合流行病学史以及其他辅助检查结果时,才能提高诊断的准确率。

尽管上述三种临床表现在部分艾滋病患者中较为常见,但它们并非确诊的充分依据。事实上,HIV感染于早期常常隐匿且无症候,即便有上述体征出现,亦易与其他疾病相混淆。因此,科学、规范的筛查手段——如血清学检测,才是确诊的金标准。对于具有高风险因素的人群,建议定期进行HIV抗体及抗原检测,以便在病毒尚处于潜伏期或早期感染阶段时获得诊断和干预的机会。

目前,抗逆转录病毒治疗(ART)的应用已使得艾滋病患者的生活质量大为改善,并有效降低了病毒传播风险。然而,这一切的前提在于早发现、早诊断、早治疗。面对新增百万感染者的严峻态势,社会各界当进一步加强艾滋病防控知识宣传,提升公众对早期症状的警觉,鼓励高危人群踊跃参与检测工作。

预防和控制艾滋病不仅仅是医学问题,更是社会问题。每一例感染都可能对家庭和社会带来不可估量的影响。因此,在防控措施中,既要加强医学检测和治疗,同时也需要开展广泛的健康教育,消除公众的恐慌与偏见,营造一个科学、理性的社会环境。只有全社会共同努力,才能有效应对这一全球性公共卫生挑战。

综上所述,虽然艾滋病在多数感染者的早期可能无明显症状,但持续低热和夜间盗汗、无明显原因的体重下降及反复淋巴结肿大或罕见感染等现象,仍然为早期艾滋病感染提供了警示。正确认识和理解这些症状,并结合合理的检测手段,是早期干预、延缓病程发展的关键。面对不断攀升的感染数字,科学预防和积极检测显得尤为重要,这不仅有助于患者早日获得有效治疗,更是全社会遏制艾滋病传播的重要保障。