55年曾克林授衔少将,副手却是上将,看完这场战役就不觉得奇怪了

1947年春,临江城下硝烟四起。面对国民党军第四次进攻,临江保卫战的军事指挥权交到了两个人手中 - 3纵司令员曾克林和4纵副司令员韩先楚。按理说,官大一级的曾克林应该统领全局,但就在战役打响前夕,一份出人意料的电报,让指挥权发生了戏剧性的转变。这位日后被授予海军少将的"全能将军",为何在关键时刻甘愿让出指挥权?而他当年的副手韩先楚,又是凭什么在八年后的授衔仪式上,戴上了上将的肩章?让我们回到那个命运攸关的战役现场,或许就能找到答案。

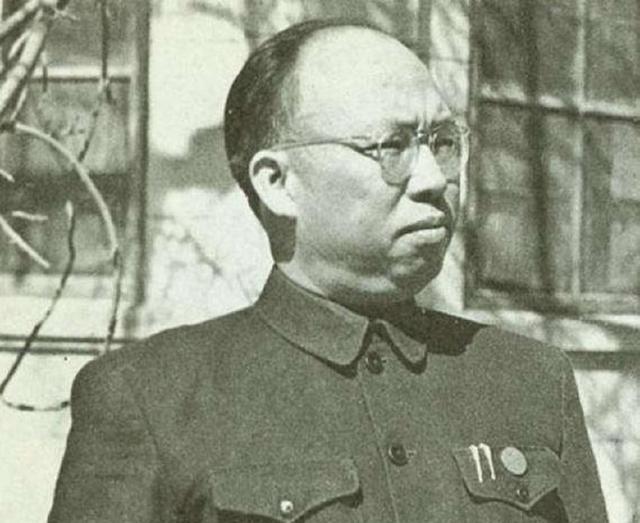

"全能将军"的早期革命生涯

世人皆知曾克林是我军陆海空三军都任过职的传奇将领,但鲜为人知的是,这位"全能将军"的革命生涯,始于一个寒冷的冬夜。

1929年深秋,刚满18岁的曾克林在江西于都参加了红军。那时的红军正面临着第一次国民党"围剿",物资匮乏,武器装备简陋。曾克林第一次拿到的武器,是一支用竹子削成的"红缨枪"。

在红军时期,曾克林先后担任过通信员、班长和连长等职务。1934年,他随部队参加了长征。在过雪山时,曾克林带领全连顶着刺骨的寒风,用自制的绳索在悬崖上开辟出一条"天梯",成功护送一个团的战士和物资安全通过。这次经历,让首长们注意到了这个勇敢机智的年轻指挥员。

到达陕北后,曾克林被派往冀东。在这片陌生的土地上,他面临的第一个挑战就是建立地方武装。当时的冀东地区,群众基础薄弱,建立武装十分困难。曾克林想出了一个妙计:他带领几名战士装扮成商人,混入当地集市,暗中联络进步青年。

通过这种方式,曾克林很快就发展了一支数百人的地方武装。1938年初,他被任命为冀东军分区12团团长。这支部队在他的带领下,采取灵活的游击战术,多次打击日伪军,为开辟冀东抗日根据地立下了汗马功劳。

在一次夜袭日军据点的战斗中,曾克林发现敌人在山谷中布置了大量地雷。他临机应变,命令战士们用稻草人试探地雷,成功找到了安全通道。这次战斗,他们不仅炸毁了敌人的弹药库,还缴获了大量武器装备。

1942年,日军在冀东地区发动"蚕食"战术,妄图切断我军补给线。面对这一困境,曾克林带领部队化整为零,以小分队形式穿插到敌人后方,打击运输线,破坏补给站。这一战术收到了显著效果,迫使日军不得不改变战略部署。

抗战胜利前夕,曾克林的部队已发展到5000多人。他们不仅在军事上取得了显著成绩,在发动群众、建立政权方面也做出了重要贡献。在冀东地区,曾克林和他的部队创办了多个军民夜校,培养了大批基层干部。

1945年8月,日本投降的消息传来。此时的曾克林接到了一个重要命令:率部向东北挺进。这个命令,不仅是对他军事指挥能力的考验,更是他革命生涯中一个重要的转折点。

抢占东北的关键行动

1945年8月15日,日本宣布无条件投降的消息传遍全国。在这个历史性的时刻,曾克林接到了一个特殊的命令:率部向东北挺进。这支只有4000余人的队伍,即将踏上一段惊心动魄的征程。

进军东北的第一个挑战就是穿过长城。当时山海关一带仍有大量日伪军把守,曾克林的部队需要在不惊动敌人的情况下通过这道天险。他们选择了一个月黑风高的夜晚,将部队分成数个小组,从不同的山口悄悄潜入。

在通过山海关时,发生了一个令人意想不到的插曲。一支苏军巡逻队突然出现在曾克林部队的必经之路上。当时的局势十分微妙,因为根据"中苏友好同盟条约",苏联承认了国民党对东北的管辖权。但曾克林当机立断,派出一名会说俄语的战士上前交涉,表明他们是在地方战斗的抗日武装。这番说辞打消了苏军的疑虑,双方还一起在山海关打了一场漂亮的战斗。

进入东北后,曾克林部队一路北上,很快就到达了沈阳城外。此时的沈阳已经被苏军占领,城内局势复杂。曾克林决定先派出侦察人员打探情况,得知城内还有不少日伪军残余势力,而且国民党特务也已经开始渗透。

9月5日,当曾克林的部队抵达沈阳火车站时,遭遇了一个严峻的考验。苏军城防司令卡夫通少将出面阻拦,要求他们立即离开。面对这个困境,曾克林展现出了高超的外交智慧。他向苏军解释说:"我们是共产党领导下的八路军,一直在冀东与日军作战。现在我们来到东北,就是要帮助苏联红军彻底消灭日本侵略者的残余势力。"

这番话虽然没有立即说服卡夫通,但为接下来的谈判创造了有利条件。在随后的几天里,曾克林多次与苏军方面进行交涉。他提出了一个巧妙的建议:将部队改称为"东北人民自治军",这样既不违背"中苏友好同盟条约",又能保持部队在东北的存在。

这个提议得到了苏联高级将领克拉夫琴科的认可。很快,曾克林的部队就在沈阳郊区的苏家屯站稳了脚跟。他们一面积极发展武装力量,一面开展群众工作。短短几个月内,部队就从最初的4000人发展到了6万人。

在沈阳期间,曾克林采取了一系列稳定局势的措施。他组织工商界人士恢复生产经营,帮助工厂复工复产,并严厉打击投机倒把行为。这些举措赢得了当地民众的广泛支持,许多青年争相参军。

然而,随着国际形势的变化,苏联开始向中共施压,要求将沈阳等重要城市交给国民党。在这关键时刻,曾克林作出了一个重要决定:亲自飞赴延安向中央汇报东北局势。这次延安之行,不仅为中央提供了第一手的东北情报,更对后来解放战争的战略部署产生了深远影响。

临江保卫战的重大抉择

1947年3月,东北战场硝烟弥漫。国民党军队集结了20个团的兵力,向临江发起了第四次进攻。这是一场关系到东北战局的重要战役,辽东军区将军事指挥权交给了两位指挥员:3纵司令员曾克林和4纵副司令员韩先楚。

4月1日深夜,在3纵指挥部的油灯下,两位指挥员正在研究作战方案。敌军主力89师配备了美式装备,战斗力强大,但对地形不熟;另一支20师虽然战斗力较弱,但部署在侧翼位置。这场仗该如何打?两位指挥员各执己见。

"敌20师战斗力弱,应该首先歼灭他们。"曾克林在地图上指着侧翼的敌军说道,"如果与89师纠缠,战斗无法在一天内结束,我军可能陷入被动。"

韩先楚却持不同意见:"89师是敌人的主力,如果能够打垮他们,其他部队必然士气动摇。现在他们就在红石镇,这是个难得的机会。"

争论持续到凌晨,双方始终无法达成一致。最后有人提议,将两份作战方案上报辽东军区。不久,一封电报传来:支持韩先楚的作战意见,并任命韩先楚为此次战役的总指挥。

接到这个出人意料的命令,曾克林立即将指挥权交给了韩先楚:"我听你的!"没有任何怨言,没有任何迟疑。这一刻,这位在革命战争中身经百战的老将,展现出了一个共产党员的胸襟。

韩先楚随即布置了一个巧妙的计划。他派出一支轻装的游击队,装作战斗力不强的样子,引诱敌89师深入。这支号称"王牌"的部队果然上当,一步步走进了3纵和4纵精心设置的包围圈。

战斗在4月2日凌晨打响。当敌89师意识到上当时,已经被分割成数个部分。我军炮火突然开启,打得敌军晕头转向。经过10个小时的激战,这支装备精良的美式师被全歼,副师长张孝堂被俘。

这场胜利的背后,有一个鲜为人知的细节。在战斗最激烈的时候,曾克林主动请缨,率领一支突击队切断了敌人的退路。他的行动,为战役的胜利做出了重要贡献。尽管不再是总指挥,但他依然全力以赴,展现出了一个老革命家的担当。

临江保卫战的胜利,不仅粉碎了国民党的第四次进攻,更重要的是证明了韩先楚的军事指挥才能。这场战役之后,韩先楚的军事声望不断上升,而这与曾克林在关键时刻的让贤,有着密不可分的关系。

当年那个不起眼的决定,最终在1955年的授衔仪式上,演变成了一个令人深思的结果:曾克林被授予海军少将军衔,而他当年的副手韩先楚,则戴上了上将的肩章。这不仅是军衔等级的差别,更是两人不同军事生涯的写照。

建国后的转型之路

1949年初,一份特殊的命令送到了曾克林手中:组建我军第一支坦克师。这对于一个从游击战打到解放战争的将领来说,无疑是一个全新的挑战。

在东北的一处旧兵工厂里,曾克林开始了这项艰巨的任务。当时的情况十分困难,缴获的坦克大多是日军和国民党遗留的旧装备,型号不一,零件匮乏。曾克林带领技术人员一台一台地修复这些"铁疙瘩",甚至亲自钻进坦克舱研究构造。

一个寒冷的早晨,在一次例行训练中发生了意外。一辆坦克突然熄火,而此时正好停在铁轨上,远处一列火车正呼啸而来。千钧一发之际,曾克林跳上坦克,凭借多年摆弄机械的经验,及时发动了坦克,避免了一场事故。这件事之后,他要求所有坦克兵都必须精通机械构造。

就在坦克师刚刚有了起色的时候,朱德总司令亲自找到曾克林:"我们要组建空军了,需要你这样有经验的同志。"这是1949年秋天的事,此时的曾克林已经49岁了。

在航空学校,曾克林成了年纪最大的学员。为了掌握航空知识,他每天都要花大量时间研究飞机构造和飞行原理。在南京,他参与组建了空军第一个航空兵混成旅,从选址到人员培训,事事亲力亲为。

1952年,一个更大的挑战等待着曾克林。海军航空兵部在北京成立,这是一个全新的兵种,需要从零开始建设。组织上再次找到了曾克林,任命他为航空兵部副司令员。

在海航建设初期,曾克林面临的第一个难题就是选择基地位置。他带着技术人员沿海岸线一路勘察,最终在一个渔村附近找到了合适的地点。这里不仅地形适合修建机场,还便于进行海上训练。

建设海军航一师的过程充满了挑战。一次,在试飞新到的水上飞机时,飞机突然出现故障,不得不在海面迫降。曾克林立即组织救援,并在事后组织技术人员对故障原因进行了详细分析,制定了一系列安全措施。

在海军航空兵服役期间,曾克林特别注重飞行人才的培养。他提出了"既要会开飞机,也要懂得维修"的训练理念。在他的坚持下,海航建立了一套完整的培训体系,为后来的发展奠定了坚实基础。

三十年的海航生涯中,曾克林始终保持着严谨的工作作风。即使在担任副司令员期间,他依然经常深入基层,了解飞行员的训练情况和生活状况。他常说的一句话是:"飞行员的安全就是海航的生命。"

从陆军到空军,再到海军航空兵,曾克林用实际行动诠释了什么是"全能将军"。这条转型之路虽然曲折,但每一步都留下了他的贡献。

少将授衔的历史评价

1955年的一个春日,当曾克林在授衔仪式上戴上海军少将军衔时,有人问他:"老首长,您是怎么看待这个军衔的?"曾克林笑着说:"我是农民的儿子,能成为一位将军,已经很满足了。"

这番话道出了一个革命老将的朴实本色。但在当时,确实有不少人对曾克林的军衔评定感到意外。尤其是当他们得知曾克林的副手韩先楚被授予上将军衔时,更是议论纷纷。

这背后有着深层的原因。在1947年临江保卫战前后的几次重大战役中,曾克林指挥的战斗往往损失惨重。就拿他在东北"肃清残敌"的战斗来说,虽然取得了胜利,但付出的代价远超上级预期。

一个鲜为人知的细节是,在东北战役期间,曾克林曾向延安汇报说日军丢弃了大量先进武器。这个过于乐观的判断,导致四野入东北时的战略部署出现偏差,在初期遭遇了一些挫折。

但曾克林的贡献也是不可否认的。1949年,当组建第一支坦克师的任务交到他手上时,他带领技术人员一台一台修复缴获的坦克。在南京组建空军第一个航空兵混成旅时,他亲自参与选址、规划。1952年,当海军航空兵这个全新的兵种需要开创者时,他又挑起了这副重担。

一次会议上,有人问曾克林:"您在三军都当过首长,是怎么做到的?"曾克林说:"党需要我到哪里,我就到哪里。"这句话或许道出了他军旅生涯的真谛。

从1929年参加红军,到1955年授衔,曾克林的革命历程跨越了26年。在这期间,他参与了五次反"围剿",经历了长征,在抗日战争中开辟了冀东根据地,解放战争时期又参与了东北解放。这些经历,无疑为他赢得了"资历老"的评价。

但军事指挥是一门科学,需要与时俱进。在临江保卫战中,曾克林和韩先楚对战术运用的分歧,恰恰反映出他在大规模作战指挥上的局限。相比之下,韩先楚在这场战役中展现出的军事才能,为他后来的发展奠定了基础。

建国后,曾克林的角色发生了转变。他更多地承担起了开创性的工作,为新中国的国防建设探索道路。从陆军到空军,再到海军航空兵,他用实际行动证明了自己的价值。

2007年,当曾克林在北京病逝时,其挽联写道:"长征有功,抗战有功,解放有功,挺进东北有功,延安汇报建奇功;陆军有您,空军有您,海军有您,建设海航更有您,万里海空铭记您。"这些话,既是对一位革命老将的褒奖,也是对一段特殊军旅生涯的注解。

用户66xxx75

出关和李运昌本位主义山头主义太严重,结果秋后算账,李运昌赶出军队,曾克林官职一降再降,从出关时兵团司令级降到入关时师级