深夜的高速服务区,冷风裹着充电桩的嗡嗡声,李女士攥着手机站在空荡的停车场,身边只有一只行李箱。几个小时前,她从大理搭上一辆滴滴顺风车,却在半路被司机擅自换车、取消订单,最终因拒绝线下支付车费,连人带行李被甩在距昆明140公里的楚雄程家坝服务区。

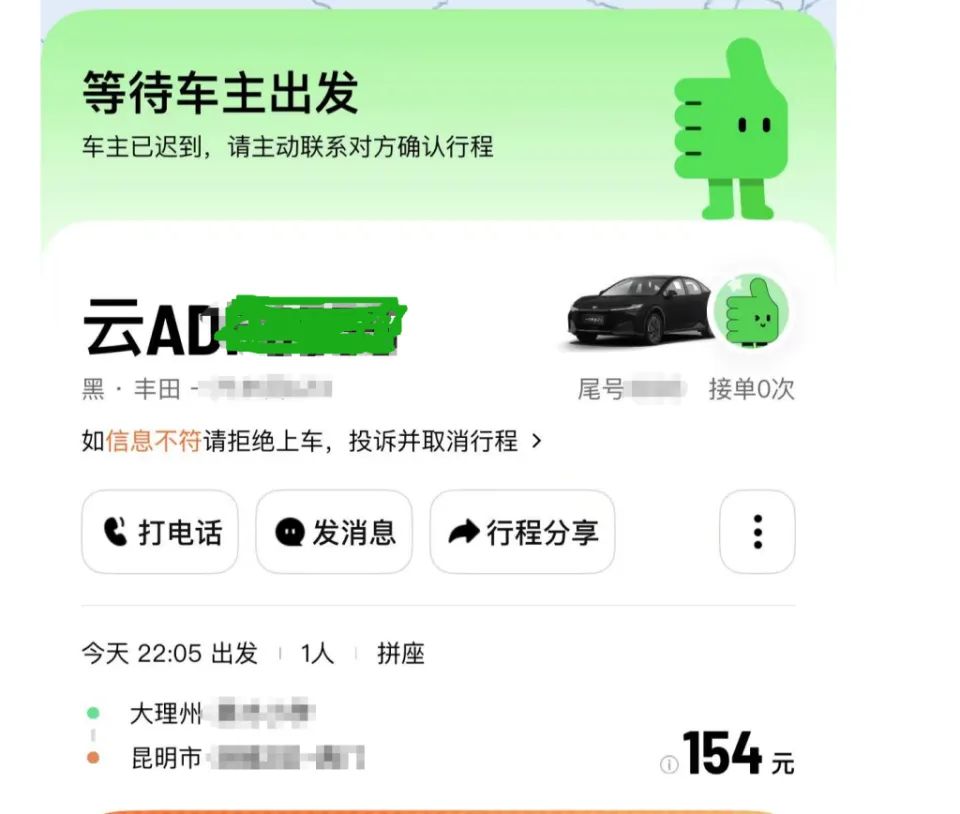

4月20日晚,朋友通过滴滴平台为李女士预约了一辆大理到昆明的顺风车,订单显示车辆为云A牌照黑色丰田轿车,车费154元。司机提前致电协商分摊80元高速费,李女士爽快答应。当晚10点40分,司机如约接人,但车刚开20分钟便靠边停下。路边一辆云L牌照的陌生车辆已等候多时,原车司机不由分说将李女士的行李搬到后车,催促她“放心跟这辆车走”。

云L车上已有一男一女两名乘客,李女士硬着头皮上车。行驶途中,司机突然询问“车费谁付”,得知费用已在平台支付后,两名司机频繁用方言通话。李女士无意间听到“反正她已经在车上,肯定得给钱”,立即让朋友查看订单,发现原订单竟被私自取消,154元车费已退回账户。朋友提醒她“到达目的地再付钱”,但司机态度越发强硬。

凌晨1点,车辆进入楚雄服务区充电。司机再次要求线下支付车费,李女士坚持只认平台交易。争执未果,司机一把拽下她的行李,驾车扬长而去。孤立无援的李女士报警后,警察联系司机却遭反呛:“警察局怎么还没传唤我?”最终,她在加油站拦下一辆过路车,凌晨3点才狼狈抵达昆明。

滴滴平台起初提出补偿100元代金券,后升级为500元现金,但李女士拒绝接受。安全专员称,涉事司机账号已注销,车内无录音证据,且司机拒绝配合调查。更令她愤怒的是,平台对“换车转运”行为避而不谈,仅强调“不想和乘客讨价还价”。

交通运输服务监督热线12328的回应更让事件陷入僵局:“顺风车属于私人合乘,不适用运输法规,是否为非法营运需执法部门认定。”这意味着,即便司机存在擅自换车、胁迫交易等行为,乘客也只能通过司法途径维权。

网友热议中,一条评论获得高赞:“顺风车本为分摊成本,如今却成黑车温床——司机线上接单、线下换车,平台审核形同虚设!”数据显示,2023年云南顺风车投诉中,32%涉及“擅自换车”,但仅15%被认定非法营运。法律模糊地带让司机有机可乘,乘客安全难以保障。

李女士的经历并非孤例。去年7月,广州一名乘客因拒绝支付司机私涨的“夜间服务费”,被锁在车内长达半小时;今年3月,成都顺风车司机为多接单绕路80公里,乘客投诉后仅获20元补偿。这些事件暴露出同一问题:当顺风车脱离平台监管转为线下交易,乘客的行程安全便悬于一线。

目前,李女士计划委托律师起诉,并要求平台将涉事司机列入黑名单。她坦言:“深夜被丢在荒凉服务区的恐惧,比损失500元更让人崩溃。”这场风波背后,既是个人维权困境,更折射出共享出行监管的深层漏洞——当“顺风车”沦为非法营运的灰色地带,谁来守住乘客的最后一道安全防线?