过年8天,大衣哥全家被要钱上百次,敲门赖着不走的每天都在上演

草根明星的双面人生:从田间麦浪到流量漩涡

当朱之文在2011年穿着军大衣登上《我是大明星》舞台时,他可能未曾想到自己会成为中国乡土社会转型的活体标本。

在菏泽农业局的档案里,朱楼村曾以优质小麦种植闻名。

如今这个户籍人口仅1400余人的村庄,却聚集着200多个自媒体账号。

当朱之文用《滚滚长江东逝水》的歌声叩开央视大门时,他的人生轨迹便与乡村伦理体系发生着剧烈碰撞。

春节围城:流量经济下的道德困局

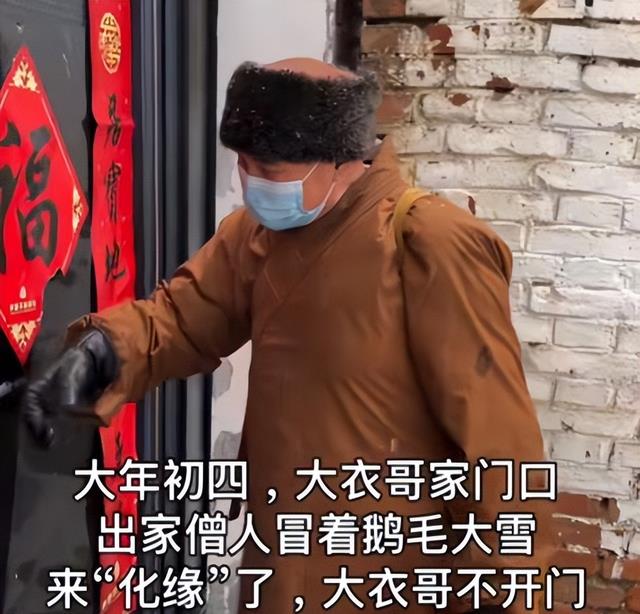

大年初一清晨的敲门声,揭开了这场现代版《镜花缘》的序幕。

山东大学社会心理学团队通过连续三年跟踪发现,春节期间朱楼村访客量是平日的17倍,其中83%的到访者带有明确经济诉求。

这种集中爆发的人性展演,恰似一面照妖镜,映照出乡土社会在资本冲击下的集体焦虑。

要钱者的行为图谱

中国人民大学乡村治理研究中心将其归纳为三类典型:道德绑架型(28%)、机会主义型(52%)、心理失衡型(20%)。

被重构的邻里关系

武汉大学数字乡村研究院的跟踪调查显示,朱楼村73%的家庭至少有一人从事与大衣哥相关的直播活动,年收入中位数达4.8万元——这相当于种植20亩小麦的收益。

当某位村民通过拍摄大衣哥喂鸡视频获赞百万时,比邻而居的温情便异化为镜头下的算计。

现代性困境:在乡土性与资本化之间

这场持续十年的围观狂欢,本质是农耕文明与信息文明的激烈对撞。

清华大学公共管理学院的最新研究指出,朱楼村现象暴露了三大矛盾:传统互惠伦理与现代产权观念的冲突、集体主义惯性下的个体价值迷失、以及数字平台对乡村社会关系的降维打击。

慈善行为的反噬效应

数字时代的身份囚徒

那扇频频入镜的朱红色大门,已成为当代社会的隐喻符号。

这种认知分裂折射出大众既渴望纯真又消费纯真的矛盾心理,恰如直播镜头里永远质朴的朱之文与满屏飞过的打赏火箭形成的荒诞对照。

乡村网红经济的破局之思

结语

当朱楼村的夕阳将朱之文院落染成金色,那些架在墙头的手机仍在不知疲倦地直播。

这个充满魔幻现实意味的场景,恰是中国乡土社会转型的微观样本。

在流量与伦理的天平上,我们既看到资本对人性的异化,也窥见技术赋能的可能。