基辛格曾任美国国务卿,是20世纪颇具影响力的国际事务专家。他的众多观点在国际上广受关注。尤为重要的是,他在中美建交过程中扮演的关键角色,使他成为了中国民众所熟知的美国人物。

基辛格于2023年11月29日去世,终年100岁。这位1923年出生的政治人物,凭借其深刻的洞察力和持久的生命力,对美国的外交政策产生了深远影响。在去世前一年,即俄乌战争爆发的时刻,他在达沃斯论坛上发表了重要观点。他强烈建议,乌克兰应避免与俄罗斯的直接冲突,并主张在两个月内启动和平谈判,即便这意味着需要放弃部分领土以换取和平。

此言发表后,立即引起公众广泛讨论。随后,英国媒体对他的立场提出了批评。对此,基辛格反唇相讥,指出英国自身存在的问题:俄乌冲突的持久化可能导致英国在乌克兰之前陷入困境。这一说法让英国媒体处境窘迫,尤其是在脱欧后经济陷入停滞、社会动荡不断的背景下。

为何基辛格会发表关于“英国衰落”的惊人言论,且他不赞同北约介入俄乌冲突?

基辛格均衡观点探讨——国际关系的稳定性基辛格提出的均衡观点,在国际关系领域有着广泛讨论。他认为,国家间的力量平衡是维护国际秩序的关键。这一理论强调,当各国实力相对均衡时,冲突的可能性会降低,国际合作更容易实现。在基辛格看来,历史上许多重大冲突都源于力量的失衡。当某一国家或集团实力远超其他国家时,其往往会采取扩张政策,从而引发其他国家的担忧和反抗。这种失衡不仅破坏了国际关系的稳定,还可能导致战争的爆发。为了维护国际关系的平衡,基辛格主张各国应通过外交手段进行协商与合作。他认为,通过对话和谈判,各国可以寻求共同利益,减少误解和冲突。同时,他还强调,国际组织和多边机制在促进国际合作、维护国际秩序方面发挥着重要作用。此外,基辛格还指出,均衡并不意味着绝对的平等。在实际操作中,各国应根据自身实力和利益诉求,灵活调整外交政策。他认为,关键在于保持一种相对稳定的力量格局,以防止任何一方过于强大,从而威胁到国际秩序。总的来说,基辛格的均衡观点为国际关系的研究提供了一种新的视角。他强调通过力量平衡来维护国际秩序,主张通过外交手段促进国际合作,以实现国际关系的稳定。这一理论在当今复杂多变的国际环境中,仍具有重要的现实意义。

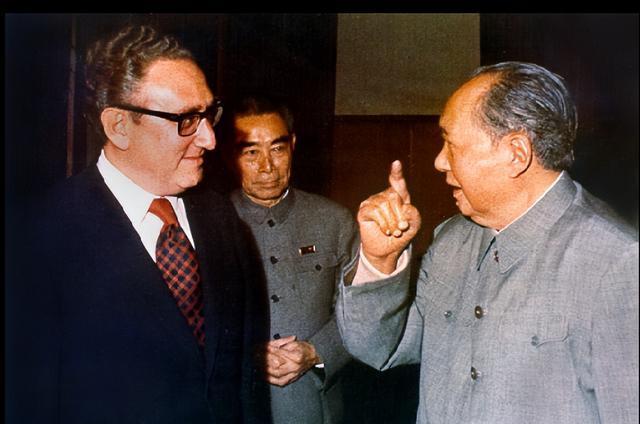

基辛格在推动中美建交的过程中,巧妙地在美、中、苏三国间斡旋,最终实现了中美关系的缓和,为国际格局塑造了三国相互制衡的新态势。这一成就归功于他所秉持并实践的“平衡战略”。其深远的洞察力和卓越的政治智慧,赢得了毛主席的高度认可,也因此成为了一段佳话。

当前时代,基辛格持续倡导通过平衡力量来维持国际和平。21世纪的和平局面,实为两次世界大战后全球不懈努力的成果。曾经的热战先是被冷战所取代,而现在,长期的稳定已成为常态。关于第三次世界大战是否可能爆发,以及核武器是否会导致人类文明的终结,这些问题在基辛格的著作中被频繁探讨。

因此,在北约与华约对峙的时期,美苏两国避免了直接冲突,转而采取间接对抗的方式。诸如阿富汗冲突、越南战争,甚至接近第三次世界大战边缘的朝鲜战争,都是基辛格深入分析的军事案例。这些冲突成为了美苏两大阵营测试对方军事实力与反应能力的舞台。

尼克松执政时期,基辛格提出的均衡策略,因其担任国务卿的职务而在美国得到实施。这一变化促使美苏关系趋向缓和,中国从中受益,既得美援又获苏助。同时,越南战争宣告终结,而对朝鲜问题的新诠释,则成为了当时国际交往中的重要策略。

实际上,自2014年克里米亚危机发生之后,俄乌冲突便成为了基辛格关注的新焦点。他在《华盛顿邮报》上发表文章,探讨了乌克兰的历史背景及适宜的外交策略。

谈及这场冲突,有效的策略关键在于如何促成其终结,而非如何挑起。乌克兰,地处西欧与俄罗斯对峙的边缘地带,历史上便是冷战的焦点。它在东方与西方之间徘徊不定,难以抉择。然而,若真心渴望和平,各方应当致力于构建一个有利于乌克兰的和平环境,而非将其转变为对抗的前哨站。实现这一目标,需要的是诚意与行动,而非进一步的对抗与紧张。

从历史沿袭的角度来看,西方国家未曾充分接纳俄罗斯,这源于对俄罗斯的一个重要历史联系——即以乌克兰的基辅为其历史根基——的忽视。

俄罗斯的宗教信仰起源地即在于此,它与该国历史文化的纽带紧密相连,长久以来相互依存,关系密切。

在军事历史上,情况同样如此。自18世纪波尔塔瓦战役起,俄罗斯踏上了对外扩张之路,追求自由与权势。乌克兰作为关键战场,见证了无数战士的牺牲与奉献。即便在乌克兰内部,持强硬立场的势力也认为,黑海舰队在维护俄罗斯安全的同时,对乌克兰的安全也至关重要。

2014年之前,该舰队虽长期位于乌克兰的克里米亚地区,但实际上是通过租赁港口的形式进行部署。这表明,早在彼时,克里米亚作为俄罗斯势力范围的一部分,已在其军事掌控之中。

基辛格就此揭示了欧盟诱导乌克兰加入其核心动机——意图将乌克兰纳入欧盟体系,以此缓解欧盟长期以来的债务问题及增长停滞困境。这种做法实质上体现了官僚主义的风险转移策略,且似乎是一种缺乏深思熟虑的决策。

因此,北约与俄罗斯及乌克兰之间的会谈破裂,主要原因之一是欧盟内部缺乏具有深刻政治洞见的外交人才。真正的外交高手不会轻易采取激进措施,而是擅长运用策略,如同太极般灵活应对,优先采取外交手段来平衡各方冲突,从而有效地缓解国内或区域内的紧张局势。

然而,基辛格的观点是,欧盟成员国间的竞争态势超越了合作,导致各自倾向于引发问题,其中英国也扮演了一定角色,不能推卸责任。

探究英国在乌克兰局势前的困境——以英国脱欧为起点在探讨英国为何在面对乌克兰局势时显得力不从心之前,我们需要回顾一个关键事件:英国脱欧。这一决策不仅深刻影响了英国自身的政治经济格局,还在一定程度上预示了其在国际事务中的新定位。英国脱欧,即英国脱离欧盟的决定,使英国失去了与欧盟成员国之间的诸多便利与合作。原本,英国作为欧盟的重要一员,在贸易、安全、外交等多个领域享有独特的地位和影响力。然而,脱欧后,英国需要重新建立与欧盟及其他国家的关系,这一过程充满了挑战和不确定性。脱欧后的英国,经济受到了不小的冲击。与欧盟的贸易壁垒增加,导致成本上升,市场准入受限。同时,英国在欧盟内部的影响力大幅减弱,难以再像过去那样在重大国际事务中发挥引领作用。这种变化,使得英国在面对如乌克兰局势这样的复杂国际问题时,显得更为谨慎和被动。此外,脱欧还加剧了英国国内的政治分裂。不同派别对于脱欧的看法截然不同,导致政府决策困难重重。这种政治上的不稳定,进一步削弱了英国在国际舞台上的地位和影响力。因此,当乌克兰局势紧张,需要国际社会共同应对时,英国显得力不从心。一方面,英国需要维护自身的利益和安全;另一方面,脱欧后的英国在国际事务中的影响力已经大不如前,难以再像过去那样发挥主导作用。这种困境,使得英国在面对乌克兰局势时显得尤为尴尬和被动。综上所述,英国在面对乌克兰局势前的困境,与其脱欧决策有着千丝万缕的联系。脱欧不仅改变了英国的政治经济格局,还在一定程度上重塑了其在国际事务中的角色和地位。这使得英国在面对复杂国际问题时,需要更加谨慎地权衡利弊,寻求最适合自身的应对策略。

英国作为北约成员国之一,在欧洲扮演着实际主导的角色。鉴于特朗普的再度上台,美国当前正逐步从战争泥潭中撤出,这并不令人意外。特朗普始终主张其关税理念,而非依赖美元霸权或军事手段来增强地区影响力。

简而言之,美国目前正转向本土重心,而英国则可能成为俄乌冲突的后续主要支持国与协调方。

然而,关键在于,就连这个棘手的问题,美国也拒绝接手,那么转交给英国,难道就能使其变得不再棘手吗?

观察英国对泽连斯基提供的军事支持,可以洞悉北约内部的一种立场:即当美国选择不再主导时,欧盟仍决心继续这一进程,特别是英国,坚持要战斗下去,尽管它早已脱离欧盟的框架。

自19世纪起,英国便确立了其全球工业领先地位。然而,二战后该国走上了转型之路。从20世纪80年代玛格丽特·撒切尔推动的市场自由化改革起,英国将金融、保险及房地产业扶持为国家经济的核心支撑。这一转变使得英镑逐渐超越了文学作品的描绘,成为与美元并驾齐驱的国际流通货币。

然而,随着全国金融体系的逐渐虚拟化,英国的传统制造业面临转型困境,急需寻找新的出路。在此背景下,东欧地区成为了这些企业的理想选择,而乌克兰恰好在这一潮流中脱颖而出,成为了英国资本的重点投资对象。

为了构建金融霸权,重现“大英”昔日荣光,伦敦这座曾经的雾都摒弃了遍地的工厂,转型为金融中心,其地位仅次于纽约的华尔街。由于金融投机带来的回报颇为丰厚,实体经济逐渐萎缩,资本市场出现了泡沫现象。制造业衰败,大量产业工人失去工作,失业率急剧上升,整体经济质量大幅下滑。

自英国加入欧盟以来,其地位便显得与众不同,未采纳欧元作为官方货币,也未全面融入欧元区的严谨金融框架。2008年金融危机爆发后,欧盟强化了金融监管措施,这使得英国的货币处境愈发艰难。面对这一形势,经过全民公投,英国决定退出欧盟,重拾国家主权。

然而,此时的英国已呈现出明显的产业空心化趋势。由于频繁发生的工人抗议与街头游行,英国的失业率居高不下。资本因此不断流向更具投机与套利机会的领域。截至2020年,英国制造业在国内生产总值中的占比已缩减至不足一成。这反映出英国亟需乌克兰这样的合作伙伴,来协助其缓解产业转移所带来的压力,并吸收过剩的金融资本。

俄乌冲突爆发前,全球交易领域的主导货币为美元与欧元,相比之下,英镑在全球商贸中的份额显著低于前两者。对于长期自视为欧洲领头羊的英国而言,这一现状显然令其心有不甘。

为了摆脱美国华尔街的束缚,首先需要解决欧洲大陆的金融机构问题。而战争提供了一个绝佳的契机,这也是欧洲成为两次世界大战主要战场的关键因素之一。

针对乌克兰军队的援助,英国实施了经济援助与军事协助策略。在经济层面,英国提供了金融支持,以帮助乌克兰维持其战争努力。与此同时,在军事方面,英国也积极推动相关协助,确保乌克兰能够获得所需的军事资源。

首先将国内富余的金融资本导向乌克兰,促进乌克兰金融体系的开放,随之,贷款业务与外资银行的涌入开始对乌克兰的国家经济产生重要影响。

英国计划将乌克兰塑造为东欧的新枢纽,类似于波兰的角色,以期借此稳固本国的经济局势。

然而,这些资金并未用于改善基础设施或增进民生福祉,而是与军事领域紧密结合,旨在扩大军事信贷规模及构建军事武器相关的资本金融体系,从而为英镑在乌克兰的影响力铺平道路。

持续这样的趋势,乌克兰作为资源型国家曾享有的国际地位终将消失。受战争和债务束缚的乌克兰,或将长期受制于英国的影响。

可以推断,欧盟的援助方案是将欧元和本国的军事装备作为一揽子计划,以此来影响乌克兰。这种安排,实际上是在某种程度上掌控着乌克兰。因此,从长远来看,乌克兰内部可能出现的分裂和离散趋势,几乎是不可避免的。

当一个国家的经济陷入严重困境,其民众经济状态全面恶化时,这种不良影响终将波及至英国本土,导致英国受到反馈效应。届时,英国将不可避免地面临由此引发的一系列问题。

英国金融资本被迫回流伦敦,若这些资本直接且猛烈地冲击市场,英国经济体系的动荡与崩溃风险是否即将显现?

乌克兰的困境——期盼理智之光的显现乌克兰正面临着重重挑战,让人不禁思考,何时能出现一位具有深刻洞察力的领导者。当前的局势错综复杂,各种问题和矛盾交织在一起,使得国家的发展步履维艰。民众对于未来的不确定感到焦虑和迷茫,他们渴望有人能指引方向,带领国家走出困境。然而,现实却往往不尽如人意,许多决策似乎都缺乏长远的考虑和周全的规划。在这种情况下,乌克兰更加需要一位明白人,一位能够看清形势、把握机遇、作出明智决策的领导者。这样的人需要具备深刻的洞察力、坚定的意志和卓越的领导能力,才能引领国家走向繁荣和稳定。人们期待着这样一位明白人的出现,他或她将承担起领导国家的重任,为乌克兰带来希望和未来。虽然目前还无法确定这样的人何时会出现,但乌克兰的民众依然保持着信心和期待。总之,乌克兰正处于一个关键的时刻,需要一位明白人来引领国家走出困境,迈向更加美好的未来。这样的期待不仅仅是民众的愿景,更是国家发展的迫切需要。

中国有句老话,国家兴盛时百姓未必安乐,国家衰败时百姓更是受苦。乌克兰民众原本有机会从双方关系中获益,但他们却选择效仿英美,追求自由主义。他们可能没有意识到,英国拥有超过两百年的深厚历史传统作为支撑,而美国作为一个新兴国家,没有沉重的历史负担。

乌克兰自获得独立以来,已有33年历史。回溯至14世纪,它长时间处于外国势力的影响之下。乌克兰的历届领导人,在妥协的艺术上有所欠缺,历史视角相对狭窄。面对领导层中的不同派别,他们未能实现权力的合作与共享,这是一项跨越语言、信仰及时间的重大挑战。相反,他们倾向于相互争斗,亚努科维奇与季莫申科之间的冲突便是典型例证,这一局面也为泽连斯基的执政铺平了道路。

乌克兰问题的核心在于乌克兰民众本身。他们置身于一个多历史背景、多语言环境的复杂情境。回溯历史,1939年,乌克兰曾被苏德两国分割。而在1954年,赫鲁晓夫将克里米亚划归乌克兰管辖,值得注意的是,克里米亚地区内,俄罗斯族人口占比高达60%。

乌克兰当前的状况体现了这样的现实:西部地区居民主要信仰天主教,而东部地区则倾向于东正教。语言上,西部通行乌克兰语,东部则以俄语为主。至今,尚未出现一位能有效凝聚东西部民众的领导人物。因此,乌克兰似乎持续处于分裂状态,难以在历史转型过程中扮演俄罗斯与欧盟之间和平缓冲的角色,也难以重塑其国际地位。

当前,美国已退出相关事务,欧洲与俄罗斯能否进行对话,成为了焦点。对于以英国为代表的欧洲国家而言,若无法认真对待普京提出的国防关切,可能会迫使俄罗斯陷入极端境地。

不论普京心存何种不快,军事霸权终究会步上拿破仑式的英雄末路。因此,双方若能选择在中立国家进行协商,

通过和平谈判的方式解决问题,或许能达成一个不错的结果。

显然,三年时光流逝,美国已无法扮演那样的角色。掌握俄罗斯的历史背景、心理状态及其面临的挑战,并非美国的专长。期望普京接受美国的行事规则,同样违背了他的个性。因此,最合适的做法是耐心等待合适的时机,届时再探讨和解的可能性。

研究历史能了解兴衰更替,第一次世界大战标志着欧洲文明步入自我衰败的轨道,此次战争动摇了欧洲人的领导角色。战争终结后,出于报复心理参战的奥匈帝国不复存在,沙皇俄国也迅速转型为社会主义国家。欧洲战争中所凸显的民族矛盾,最终都将以不同的方式导致自身的崩溃。

乌克兰历经三十三年致力于国家建设,却在最近的三年内迅速组建了欧洲最大规模的陆军部队。然而,与此同时,其国内经济状况却陷入了困境。现代战争的高度科技化、信息化与自动化,使得试图通过战争手段谋求发展的国家难以得逞,最终可能面临无法挽回的历史性灾难。

《全球格局》由美国作者亨利·基辛格撰写,经由胡利平等人翻译,于2012年10月由中信出版社在北京出版。该书深入探讨了全球秩序的形成与演变。基辛格以其深厚的学术功底和丰富的外交经验,分析了历史上各大国之间的关系变化,以及这些变化对当今世界格局的影响。他强调了国际关系中权力平衡的重要性,并探讨了各国如何通过外交手段来维护自身利益,同时促进全球的稳定与发展。书中,基辛格不仅回顾了过去的国际事件,还对未来全球秩序的发展趋势进行了预测。他提出了一系列关于国际合作的见解,认为各国应加强沟通与协作,共同应对全球性挑战,如经济衰退、气候变化等。整体而言,《全球格局》一书为读者提供了一个全面理解当今世界秩序及其演变过程的视角,对于研究国际关系、外交政策等领域具有重要参考价值。

The Conclusion of the Ukraine Conflict, by Henry A. KissingerThe ultimate resolution of the Ukraine crisis remains uncertain. Various factors will influence its outcome. It is essential to recognize that the path to peace is complex and multifaceted.International diplomacy will play a crucial role in brokering a solution. Negotiations among involved parties will be vital to finding common ground and addressing the core issues at stake. The involvement of global leaders and mediators will be necessary to facilitate these discussions and ensure that all voices are heard.Economic sanctions and other forms of pressure may also impact the crisis's conclusion. The international community's response to Russia's actions will shape the longer-term implications for global stability and security. It is important to consider the broader geopolitical ramifications of any decisions made during this sensitive period.Moreover, the internal dynamics within Ukraine will play a significant part in determining the crisis's end. The aspirations of the Ukrainian people for sovereignty and territorial integrity must be taken into account. Any resolution must respect the will of the Ukrainian people and address their legitimate concerns.In conclusion, the conclusion of the Ukraine crisis will hinge on a combination of diplomatic efforts, economic pressures, and internal Ukrainian dynamics. It is imperative that all stakeholders approach this situation with caution and a commitment to finding a peaceful and lasting solution.