1959年,北京的一次重要接见中,毛主席对王家烈抛出一个出人意料的问题:“在贵州,有没有见过钟赤兵?”

这位曾经的贵州军阀,面对这一提问,心头猛然一震。

钟赤兵,这个名字勾起了他多年未曾忘怀的记忆——那是一段血与火交织的岁月,一场在娄山关浴血奋战的历史。

那么,毛主席为什么会问这个问题?王家烈又是如何回答的?

【一、西南大地风云变幻】

1948年深冬,西南的大地被寒风裹挟,空气中弥漫着一种不安的气息。

此时的中国,战火已经燃烧到了最后的关头,国共两军的较量进入白热化,国民党的统治摇摇欲坠。

面对日益紧迫的形势,老蒋不得不做出新的布局,他开始重新召集曾经的地方势力,希望借助他们在本土的影响力,为自己的残存政权挣得一线生机。

在这样的背景下,王家烈,这位曾经的“贵州王”,被任命为“贵州绥靖公署副主任”。

但王家烈在接到这一任命后,他没有表现出兴奋,反而陷入了长久的沉思。

几天后,他做出了一个出人意料的决定——没有赴任,而是悄然回到家乡桐梓县,在那里暂避风头。

这个决定,看似是退缩,实则是深思熟虑的结果。

王家烈很清楚,此时的贵州已经成为风暴眼,留在国民党阵营,只会被卷入更深的泥潭,而回归家乡,或许还能为自己留下一条退路。

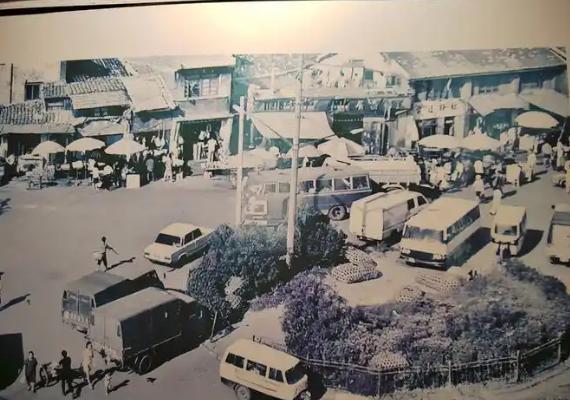

时间很快来到了1949年底,贵州的局势发生了翻天覆地的变化。

随着人民解放军势如破竹的进攻,国民党在贵州的统治土崩瓦解,贵阳城内人心惶惶,官员们纷纷选择逃亡台湾,惟恐被新政权清算。

而此时的王家烈,仍旧隐居在桐梓县的老家,静静地等待着局势的进一步发展。

这一天,几名解放军干部踏进了王家烈的宅院。

王家烈原以为他们是来审问自己的,甚至做好了被逮捕的心理准备。

但让他意想不到的是,来人并没有丝毫敌意,反而带来了一个出乎他意料的消息——贵州省人民政府希望他前往贵阳。

“王先生,我们是奉省委书记和省长的指示,特地前来邀请您。”其中一名干部微笑着说道,“他们希望您能回到贵阳,为贵州的未来贡献一份力量。”

听到这番话,王家烈的心情极为复杂,他万万没有想到,自己曾经与共产党为敌,如今却会受到这样的礼遇。

他本以为自己的政治生涯已经彻底结束,甚至还担心新政权会对他秋后算账,可

现实却是,共产党并没有要清算他的意思,反而愿意给他一个机会。

在沉默了片刻后,王家烈终于点了点头,答应随他们前往贵阳。他很清楚,这是一次新的抉择,而这次,他愿意顺应时代的潮流。

几日后,王家烈踏上了前往贵阳的旅途。

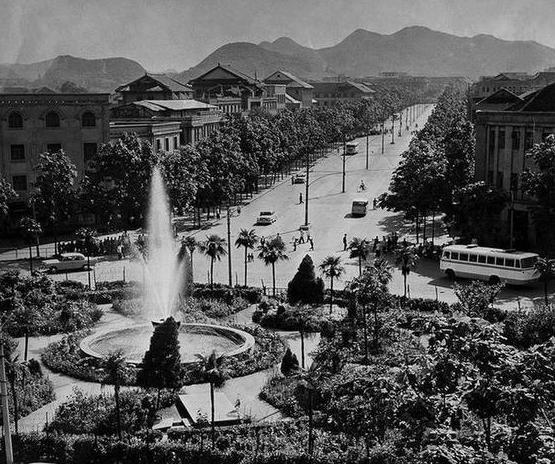

进城的那天,街道两旁站满了新政府的工作人员,他们的脸上没有敌意,反而流露出善意的笑容。

晚上,省委书记苏振华和省长杨勇亲自设宴款待王家烈。

席间,苏振华端起酒杯,向王家烈敬酒,笑道:“王先生,感谢您选择留下来。贵州的建设需要所有人的努力,包括您的经验和智慧。”

这番话让王家烈心头一震,他郑重地举起酒杯,一饮而尽。

他下定决心,要在新中国的建设中,尽自己所能,为贵州的明天贡献一份力量。

【二、浴血娄山关】

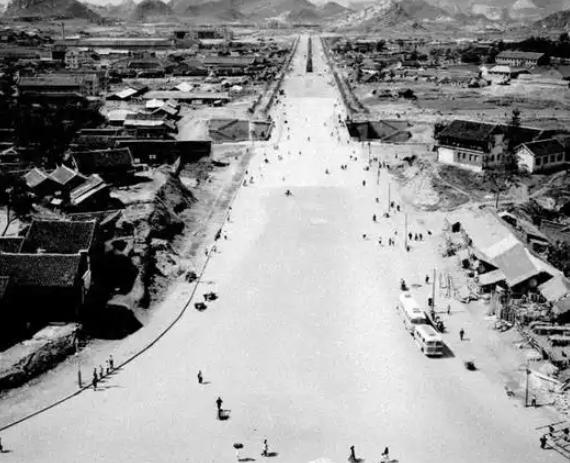

1935年初春,西南山脉依旧笼罩在浓重的寒意之中,贵州的山峦之间弥漫着晨雾。

钟赤兵带领的红军战士正悄无声息地向娄山关挺进,身后是刚刚二渡赤水的红三军团。

这是一场攸关生死的战斗,而他们必须在天亮前拿下这个战略要地。

钟赤兵不是第一次带兵打硬仗了,作为16岁便投身红军的老战士,他经历过无数次恶战,枪林弹雨早已成为家常便饭。

但这一次,敌人不同——他们是贵州军阀王家烈的部队,熟悉地形,占据高地,且人手充足。

而红军,粮食短缺,弹药不足,身上带着长征的疲惫,仍要拼尽全力突围。

当夜幕降临,红十二团悄悄抵达娄山关南侧的山脚。

钟赤兵站在队伍最前方,身上的军装破旧却挺直如铁,他的目光扫过周围的战士,他们或许衣衫褴褛,或许饥肠辘辘,但眼神里都透着一股不屈的光。

“兄弟们,娄山关就在前面,那是我们必须拿下的关口!没有退路,只有前进!”钟赤兵低沉而有力的声音在寒夜中传开。

战士们紧紧握住手中的步枪,脸上的神情比寒风更为坚硬。

夜袭开始了。

红军战士们猫着腰,贴着地面缓缓前行,悄无声息地向敌军阵地摸去。

钟赤兵率先跃上一块巨石,居高临下观察敌情。

山道上,敌军岗哨依稀可见,火光映照着他们警惕的脸庞,而他们并不知道,死神已经逼近。

“上!”钟赤兵猛地一挥手,几十颗手榴弹同时划破夜空,落入敌军阵地。

轰然巨响打破沉寂,漫天火光与碎石飞溅,敌人还未反应过来,红军已如潮水般涌上山坡。

敌军措手不及,但毕竟是训练有素的部队,很快在指挥官的号令下组织起反击。

娄山关狭窄的山道顿时枪声大作,子弹划破夜色,打在石壁上迸出火花。

钟赤兵带领战士们边冲锋边还击,一把马刀在他手中挥舞出凌厉的弧线,每一刀落下,便是一名敌兵倒地。

就在他率领队伍冲上点金山制高点的一瞬间,一阵猛烈的机枪扫射从侧翼袭来,他猝不及防,身子猛地一震,右腿传来撕裂般的剧痛。

鲜血瞬间涌出,顺着战靴滴落在泥土中,但钟赤兵却咬紧牙关继续作战,一直到失去知觉被送到后方救治。

因为钟赤兵伤势严重,必须采取截肢手术,几天之内他先后接受了三次截肢手术,虽然剧痛无比,钟赤兵却始终一声不吭。

“这点伤不算什么,红军还要继续打下去。”手术结束后,他虚弱地笑了笑,声音微弱却依旧坚定。

【三、茶话会冰释前嫌】

1956年的冬天,贵阳城笼罩在一片祥和之中,眼前的一切都焕然一新。

这一天,省政府特意在贵阳的一座大礼堂内,举办了一场茶话会,邀请各界人士共聚一堂,共商贵州的未来。

钟赤兵身着整齐的军装,坐在军方代表的席位上,他的身姿挺拔,尽管右腿已经截去,但军人的气度却丝毫未减。

他的目光平静地扫视着会场,并未注意到,在不远处,一位身穿中山装的老者也在悄然观察着他。

这位老者,正是王家烈。

王家烈自从选择留在大陆后,已然与昔日的军阀身份告别,开始以政协委员的身份参与地方事务。

他在会场上与人寒暄,脸上始终挂着淡淡的笑意,但目光时不时落在钟赤兵身上,流露出一丝难以言喻的复杂情绪。

半个世纪的风云变幻,曾经的敌手,如今竟在同一场茶话会上相逢。

王家烈端着茶杯走向钟赤兵得知他的名字之后,所有回忆都重新浮现在他的心间,心中五味杂陈。

沉默片刻后,王家烈深深吸了一口气,郑重地放下茶杯。

他朝钟赤兵拱手,语气中透着愧疚:“钟将军,我……我当年确实犯下了很多错误。如今见到您,我才知道,我欠您的,实在太多。”

周围的人都被这突如其来的场面吸引,纷纷投来疑惑的目光。

钟赤兵依旧面色淡然,摆了摆手,示意王家烈坐下。

他端起茶杯,轻轻吹了吹茶叶,缓缓说道:“过去的事情,就让它过去吧。”

“钟将军,我……”王家烈还想再说些什么,但钟赤兵已经淡淡一笑:“你如今已经站在人民这一边,我又何必再去追究过去?我们都在为贵州的明天努力,就让过去留在过去吧。”

王家烈的眼神变得复杂,许久,他终于点了点头,端起茶杯,与钟赤兵轻轻碰了一下。

茶水入口,一股暖流滑过喉咙,却温暖了他的心。

【四、毛主席的问题】

1959年的春天,北京的空气仍透着一丝寒意,但紫禁城外的柳树已经悄然吐绿,宣告着春天的到来。

这一天,王家烈受邀前往中南海,参加全国政协会议。

对于他而言,这并非第一次踏入中南海,但今日的心境却与往昔截然不同。

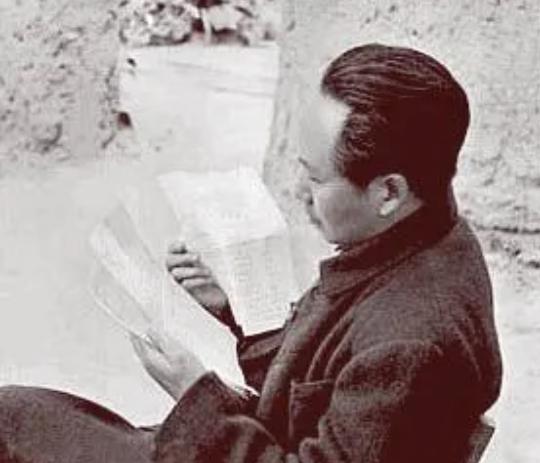

会议开始前,王家烈被特别安排与毛主席会面。

他整了整衣襟,深吸一口气,迈步走进大厅。

毛主席站在那儿,身穿一件灰色中山装,神色温和,目光深邃,透着一股令人不由自主心生敬畏的威严。

毛主席温和地同他寒暄,询问他这些年的近况,并没有因为他昔日的身份对他疏远。

他回忆起这些年在贵州参与的各项建设,感受到新中国的变化,心中生出前所未有的认同感。

他忍不住感叹道:“主席,过去我确实犯了很多错误。”

毛主席听后,缓缓笑了笑,语气平和而坚定:“人都会犯错,关键是要知道错在哪里,并站到人民这一边。”

这句话让王家烈心中一震,他望着毛主席,仿佛从他的眼神里看到了一种宽广的包容,以及对历史的深邃理解。

谈话渐渐接近尾声,气氛也越发轻松。

就在王家烈以为这次会谈即将结束时,毛主席突然话锋一转,微笑着问道:“对了,在贵州,有没有见过钟赤兵?”

王家烈的心猛地一跳,仿佛被一只无形的手攥紧。

这个名字,他怎能不记得?

他端起茶杯,掩饰着内心的波澜,沉吟片刻后,缓缓点头:“三年前,在贵州的一次茶话会上见过。他现在是贵州军区司令员。”

毛主席点了点头,眼中闪过一丝深意:“他可是个了不起的人。”

王家烈放下茶杯,神色复杂地说道:“是……当年在娄山关,他身负重伤,右腿被截肢……我一直为此感到愧疚。”

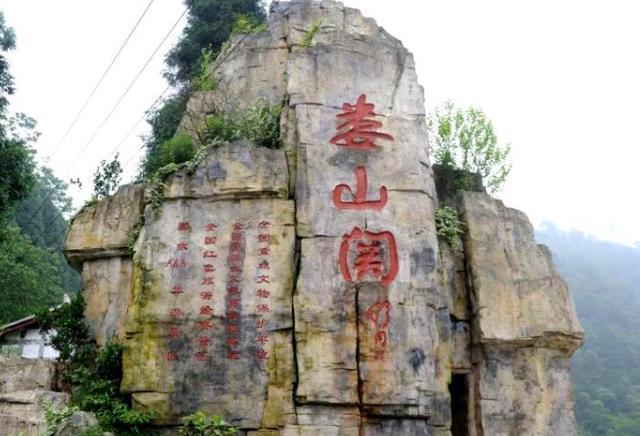

毛主席闻言,微微一笑,语气中带着几分幽默:“应该在娄山关立个石碑,上面写着‘钟赤兵在此右腿一只’。”

王家烈愣了一下,随即苦笑。

他知道,毛主席的这句戏言,并非只是幽默,更是一种对钟赤兵英勇精神的褒奖,也是在提醒他——历史不会遗忘任何人的选择,也不会轻易抹去任何人的功过。

沉默片刻后,王家烈轻轻叹了口气,低声道:“主席,我对钟将军的腿,确实深感自责……但他却一直宽慰我,让我不要太过内疚。他的胸怀,实在令人敬佩。”

毛主席闻言,缓缓点头,神情温和地看着他,意味深长地说道:“战争带来了许多伤痛,但更重要的是,我们最终站在了同一条道路上。”

王家烈抬起头,望着毛主席的目光,心中顿时明白了许多。

曾经的对立,如今已经化作云烟;昔日的敌手,如今都在为同一个目标努力。

这场战争的胜负,或许不只在于战场上的攻守,而更在于心灵的选择。