要说到清代书坛,有一位名字常被忽略,可一旦提起,总让人眼前一亮。他叫钱沣,字东注,号南园。虽生于云南昆明,但在书法这条路上,却走得比许多帝都翰林都远。他这一生,最爱的不是流行的董其昌书风,也不是科举场上最吃香的欧赵一路,而是那位“书如其人”、刚正不阿的颜真卿。

清代是个讲规矩的时代,连写字都讲“帖学正宗”。大部分人都跟着董其昌的步子走,写得轻盈飘逸、不沾烟火气。但钱沣偏不。他一头扎进了颜真卿的世界,写得厚重、写得有骨头、写得像个大丈夫。他不是简单学了几笔颜字,而是把颜体的筋骨神韵都活生生写出来了。怪不得后来人都说:“学颜当学钱”,这不是捧,而是事实。

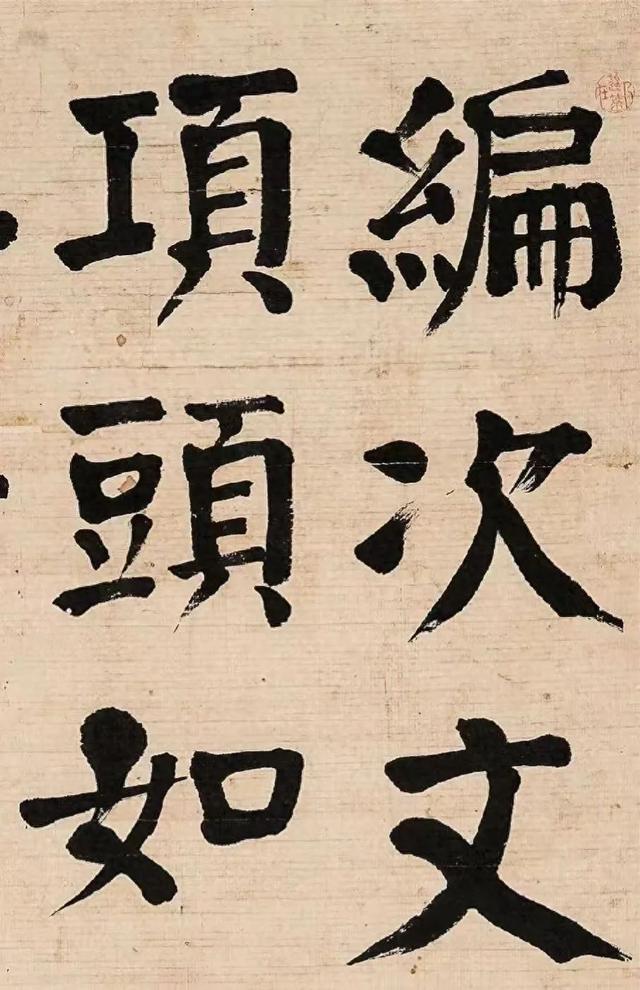

钱沣学颜,不是浮皮潦草地临摹几遍《多宝塔碑》就说“我会了”。他是真下了功夫,尤其是对《麻姑仙坛记》那种高难度的大字碑,他下笔如刀,笔笔有来路,结构宽博,线条饱满,一点都不拖泥带水。他把篆籀的笔意融进楷书里,写得既古老又新鲜,既有“肥”又不“肿”,真正做到了“肥而不腴,壮而不蛮”。很多人写颜体都写成了“胖娃娃”,肥而无骨,而钱沣写的是“铁骨铮铮的将军”,那种沉稳与力量,一眼就能看出高下。

早在宋代,“宋四家”也都尝试过学颜,苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄,一个个都是文坛巨擘。但他们学的是“皮毛”,而非“骨血”。他们在风格上融入了颜体的部分元素,但终究还是以自我为主。而钱沣不同,他是“以颜为宗”,但又不做颜的影子。他学颜真卿,却不拘泥于颜真卿。他写出来的字,不是死板的模仿,而是活泼的传承。

更难得的是,他写出来的颜体,不仅自己写得好,还带动了一大批人。刘墉、翁同龢、何绍基、华世奎……清末民初那一批顶尖书法家,哪个不是从钱沣这条路上走出来的?可以说,钱沣是那个时代的“颜体启蒙导师”,他的影响之深远,不亚于书法界的种子选手。

甚至连民国之后的谭延闿,也是在他的影响下走上了学颜之路。谭延闿被誉为“近代颜书大家”,但他自己也承认,是从南园公的钱沣那里得到的“真传”。由此可见,“学颜第一人”这四个字,绝不是空口白话,而是用一辈子的笔墨换来的。

说到底,书法这门手艺,不怕你学得多,就怕你学得浅。钱沣之所以能在清代书坛独树一帜,不是靠名气,不是靠吹捧,而是靠一笔一划写出来的功夫。他不追风、不赶潮流,专心致志地研究颜体几十年,终于把那沉睡了几百年的“鲁公之法”重新唤醒,让人们重新认识到颜真卿那种“筋骨嶙峋”的美。

如今再回首清代书坛,欧赵董米早已烟消云散,但南园钱沣的颜体楷书,却依然被后人视为学颜的灯塔。他那一手“有筋有骨”的大楷,如今看来,依旧熠熠生辉,难以超越。

所以啊,学颜真卿,别光看《多宝塔》,也别停在《祭侄文》。不妨看看钱沣怎么写,看他如何在规矩与个性之间走出一条独路。因为他不是在模仿颜真卿,他是在和颜真卿对话。