2025 年的养老金调整方案虽然尚未官宣,但“向中低收入群体倾斜”已被财政部、人社部多次写进公开表述。所谓中低收入群体,业内通常以“月养老金低于 3600 元”为分界线,尤其是企业退休人员与灵活就业人员居多。相比机关事业单位,这部分人历史缴费基数普遍偏低、补充年金匮乏,更容易受到物价波动的冲击。因此,本轮调整将继续沿用“定额+挂钩+倾斜”三结合机制,同时在定额和倾斜环节下更大功夫,力求把有限的增量资金精准滴灌到弱势群体。

第一道闸门:定额托底全面抬高。 定额调整历来是低收入退休者的“强心针”,因为它与工龄、基数无关,人人同额。多地透露的初步测算显示,2025 年定额金额有望在去年的基础上再上调 5—10 元,预计落在 90—100 元区间。以月领 2000 元养老金的企业退休者为例,单凭定额一项便可获得 5% 左右的增幅;而对月领 6000 元的高收入群体,同样的 100 元仅占 1.6%。这种“同额不同感”的设计,直接把低收入者的起跳线整体垫高。

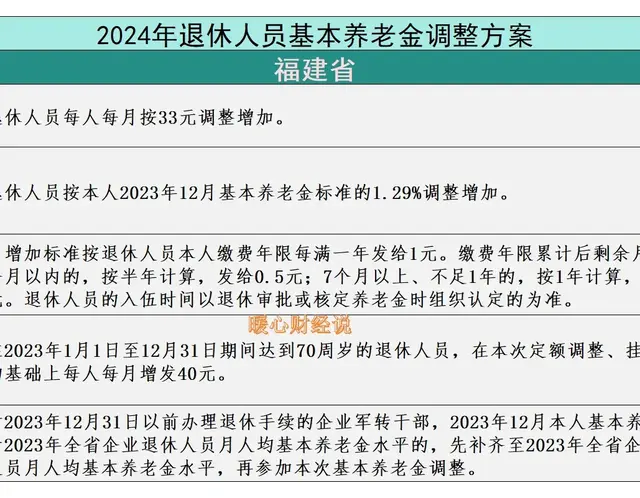

第二道闸门:挂钩激励因地而异。 挂钩部分体现“多缴多得、长缴多得”的制度逻辑,一般由“养老金基数×挂钩系数+工龄×单价”两段组成。但各省在系数和单价上口径不同,导致“同样工龄、同样基数,不同地区涨幅天差地别”。辽宁的定额只有 70 元,挂钩系数 1%,工龄单价 1.2 元;上海则定额 110 元,系数 1.5%,单价 1.5 元。若月领 1500 元、工龄 25 年的灵活就业者在辽宁增额约 70+15+30=115 元,在上海则是 110+22.5+37.5=170 元。前者比例 7.7%,后者高达 11.3%。这也是为什么低养老金群体在东部发达地区往往“涨幅体感”更强。

第三道闸门:倾斜补弱精确加码。 今年的倾斜重点锁定三类人:70 岁以上高龄老人、艰苦边远地区退休者,以及“基数低于本省均值 70%”的中低收入者。高龄补贴多地已形成“四档阶梯”:70—74 岁 +40 元,75—79 岁 +70 元,80—84 岁 +110 元,85 岁以上 +150 元。再叠加中低收入专项补贴 10—20 元,一位月领 1800 元、年满 80 岁的老人,如果生活在新疆阿里地区,除了全国统一定额 100 元外,还能同时拿到 110 元高龄倾斜 +30 元地区补贴 +20 元中低收入补贴,月增额轻松突破 260 元,比例超过 14%。这充分体现了政策对弱势群体的重点保护。

“同档不同涨”的背后逻辑。 有退休者疑惑:为什么低养老金者在发达省份能涨上百元,换到中西部就不到 70 元?答案在于地方财政能力和社保基金结余。上海养老金平均水平高、农村人口少、基金充裕,敢把定额和系数都拉到“高配”;辽宁近年来财政收支压力大,只能采取“保基本”策略。中央调剂金虽在缩小省际差距,但要做到“一碗水端平”仍需时日。对个人而言,最稳妥的做法是关注当地人社厅发布的细则,不盲目套用外省模板。

中低收入者如何抓住“额外增幅”? 首先,确保自己已在 2024 年 12 月 31 日前退休且完成资格认证;否则即便文件下达也会被系统暂缓补发。其次,密切留意本省是否出台“基数≤均值 70% 加发”或“低收入叠加定额”的专项政策。最后,年满 70 岁的老人务必关注高龄补贴的档次节点,以免漏领。

长缴者仍有优势,但绝对额与相对率将“错位”。 工龄 35 年以上、基数 4000 元以上的老职工,挂钩增额依旧可观,绝对金额多半领先;然而定额与倾斜占比小,导致最终涨幅比例低于中低收入群体。这正是“基数越高,比例越低”的橄榄型分配曲线——在公平与激励之间寻找平衡。

展望:从普惠浇灌到精准滴灌。 2025 年的养老金调整不再是一张单纯“3% 表格”,而是一次多参数、差异化的再分配:定额托底抬高底线,挂钩激励保留贡献回报,倾斜补弱精准帮扶。随着全国统筹、第三支柱个人养老金加速落地,一个更均衡、更可持续、更有温度的“老有所养”体系正在加速成型——而本轮向中低收入、高龄、艰苦地区倾斜的操作,只是这部“大工程”里最先抵达群众的温暖注脚。