1991年,美国启动了一项独特实验,将八名男女封闭在一个人造环境中,进行为期两年的共同生活研究。

但实验开展仅数月,便遭遇诸多意料之外的困境,最终被迫提前终止。

他们费尽心思究竟是要做什么实验?在此期间又发生了那些事情呢?

本文信源来自官方媒体【知网】。为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!

雄心勃勃的生态实验:沙漠中的人造世界1991年9月26日,美国一郊外沙漠中,一座巨大的玻璃穹顶建筑在阳光下熠熠生辉。

这就是耗资1.5亿美元打造的"生物圈二号",一个雄心勃勃的封闭生态系统实验项目。

这个实验并非源于一时的冲动或偶然的想法,而是出于对人类在特定环境中生存和互动这一深刻问题的强烈好奇与探索欲望。

当时,科学界和社会各界都在思考:当人类被置于一个与外界隔绝的封闭空间时,他们将如何应对?

是会展现出顽强的生存意志和出色的协作能力,还是会在压力和困境面前崩溃和瓦解?

为了寻找答案,实验的组织者精心策划了这一前所未有的挑战。

经过一番严格的筛选,最终确定了 4 男 4 女作为实验的对象,准备开始为期两年的封闭生存实验。

生物圈二号占地约1.3公顷,内部被精心设计成多个不同的生态区域,包括热带雨林、草原、珊瑚礁等。

这个巨大的温室内种植了3800多种植物,还引入了各种昆虫、鸟类和小型哺乳动物,试图在这个封闭系统中创造一个自给自足的微型地球。

实验正式启动,各领域专家怀揣使命踏入封闭环境,开启了一段未知的科研旅程。

科研人员在这个微型生态系统中辛勤耕耘,致力于维持农作物生长、动物繁衍和环境平衡。

他们不懈努力,定期监测各项指标,力求确保这个人造世界的稳定运转。

随着岁月流逝,这个看似完美的生态圈逐渐显露出一些始料未及的挑战和困境。

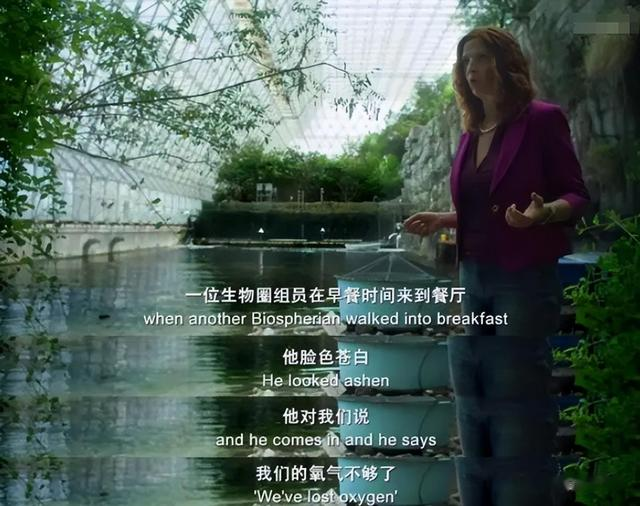

首先是氧气含量的急剧下降。原本设计为21%的氧气浓度在几个月内降到了14%,处于极度缺氧的状态。

科学家们开始出现头痛、疲劳等高原反应症状。

食物供应也成为一个严峻的挑战。

尽管科学家们努力耕种,但收成远低于预期。他们不得不减少食物摄入,导致体重迅速下降。有的成员在短短几个月内就瘦了20多公斤。

实验进程中的意外与挑战:人性的考验

实验进程中的意外与挑战:人性的考验随着实验深入,封闭生态系统内部逐渐弥漫着一股难以言喻的紧张气氛。

营养不足引发的身体不适,加上与外界隔绝的心理压力,使得研究人员的情绪日渐波动。

医学专家感叹道,最大的考验并非来自生理需求,而是源于被困在透明屏障内的精神煎熬。

在这种高压环境下,团队成员之间的意见分歧也愈发凸显,合作氛围受到了严峻考验。

有人主张严格遵守实验规则,有人则认为应该适当放松。

争执逐渐升级,最终导致团队分裂成两个对立的小组,彼此几乎不再交流。

更糟糕的是,有成员开始违反实验规则。

实验过程中,部分参与者暗中引入外界食物,甚至擅自开启通风设备。

这些行为虽然缓解了个人困境,却严重损害了研究的科学价值和可靠性。

生态专家马克·尼尔森指出,原本期望证实人类能在密闭环境中和睦相处,结果却事与愿违。

他认为,极端条件下人性本质的显露,或许是此次试验最具意义的发现之一。

与此同时,生态系统本身也面临着严峻挑战。

由于缺乏授粉昆虫,许多植物无法正常结果。海洋区的珊瑚开始大面积死亡,导致水质恶化。

沙漠区的蟑螂数量激增,威胁到其他生物的生存。

实验的终止与后续发展:梦想与现实的碰撞

实验的终止与后续发展:梦想与现实的碰撞1993年4月,在实验进行到一年半时,管理团队不得不停止这个实验。

他们认为,继续下去可能会危及参与者的健康和安全。

当大门再次打开时,八名科学家脸色苍白、身形消瘦地走了出来。

他们的经历引发了广泛的讨论和反思。

实验结果引发了科学界的激烈讨论,对于其成败与意义,专家们各执己见。

项目主管在记者会上坦言,尽管未能完全实现设想,但这次尝试带来了深刻的生态启示。

他强调,此次研究揭示了地球生态系统的精妙与易碎,彰显了人类与自然间的密不可分。

随着实验告一段落,这座人造生态圈的后续发展成为了公众关注的焦点话题。

这座耗资巨大的人造生态圈引发了诸多争议,其未来命运成为各方热议的话题。

最终,这一独特设施被高等学府接手,转型为开放式科研基地,继续服务于学术界。

虽然实验未能如愿,但其成果为航天工程和生态学研究提供了宝贵的参考数据。

参与者们将这段难忘经历转化为动力,在环保和可持续发展领域继续贡献自己的力量。

反思与启示:重新审视人与自然的关系

反思与启示:重新审视人与自然的关系这场大胆的生态实验虽已落幕,却在科技与人性层面引发了持续的深度思考。

心理专家指出,极端环境下的人际互动研究对未来太空任务的团队管理至关重要。

参与者反馈的信息匮乏和娱乐缺失问题,为长期太空旅行的心理健康维护提供了重要参考。

此次尝试不仅推动了科技进步,更唤醒了人们对地球生态系统脆弱性的深刻认知。

一位参与实验的生态专家分享了她在人造生态圈中的深刻体会。

她强调,亲身经历让她深刻认识到生态平衡被打破后的严重后果。

这段特殊经历使她更加珍惜地球上的自然资源,如清新空气和纯净水源。

她呼吁大众认识到地球是人类唯一的家园,我们应当肩负起保护责任。

这场独特实验为环境保护和可持续发展领域提供了宝贵的启示。

它强调了在科技进步中不应忽视与自然和谐共存的重要性。

许多曾参与项目的人士如今致力于环保事业,利用亲身经历唤醒公众意识。

一位前成员转型为环保倡导者,他强调了珍惜地球资源、践行可持续生活的紧迫性。

尽管这项封闭生态系统实验未能如期成功,却为人类积累了难能可贵的经验。

它不仅促进了科研进展,更引发了对人类与自然关系的深层反思。

一位参与者在回忆中指出,此项目改变了人们的世界观,强调了地球的独特性和珍贵性。

这次实验的启示将持续影响未来的太空探索、新能源开发和气候应对,提醒我们在科技进步中不忘与自然和谐共存。

看完这个真实事件,屏幕前的你有什么看法呢?欢迎在评论区留言……

参考资料[1] 【知网】——《生物圈二号亲历记(上)》

[2] 【知网】——《“生物圈2号”实验失败》