1987年,广东汕尾。一位94岁的老太太,双手颤抖着翻开一本杂志。

突然,她的目光定在了一篇名为《赫赫而无名的人生》的文章上,刹那间,泪水夺眶而出。

谁能想到,文章里那位隐姓埋名30年的核潜艇总设计师,正是她“失踪”了大半生的三儿子黄旭华。

曾几何时,那个离家时信誓旦旦承诺“常回家看看”的青年,如今已在岁月与责任的重压下,熬成了白发苍苍的老人 。

家风

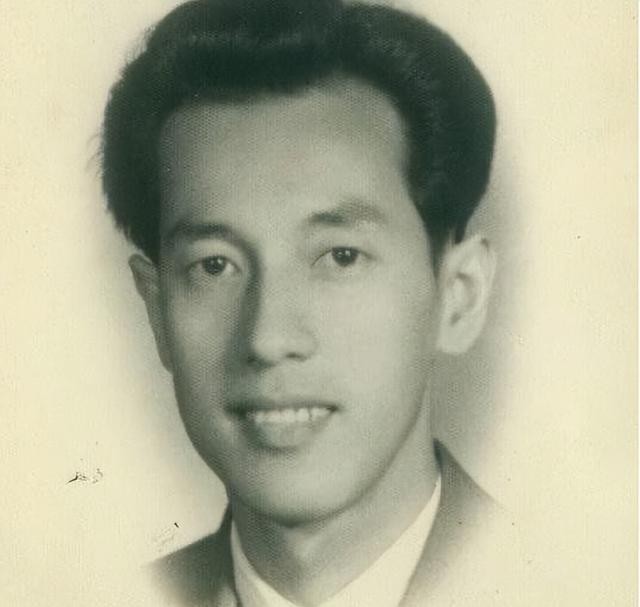

黄旭华出生于一个医学世家,父亲黄树榖和母亲曾慎其都是当地颇有名气的医生。

黄树榖在当地开设了一家小医馆,以精湛的医术和高尚的医德赢得了乡亲们的信赖。

而曾慎其则是一位受过良好教育的女性,在那个重男轻女的年代,她凭借自己的努力考入了福音医院的妇产科,成为了一名专业的助产士。

夫妻二人携手在田墘镇开设了一家小医务所,不仅为当地居民提供医疗服务,还经常义诊,帮助那些付不起医药费的贫困患者。

在这样一个充满仁爱的家中,黄旭华自小就懂得牺牲和奉献自己。

1937年,日本全面侵华,战火很快蔓延到了黄旭华的家乡。

面对国家危亡,年仅13岁的黄旭华不得不告别父母,踏上了漫长的求学之路。

在颠沛流离中,他不仅没有荒废学业,反而更加刻苦用功,成绩始终名列前茅。

除此之外,他积极参与抗日宣传活动,用自己的方式为抗战贡献力量。

这些经历让年轻的黄旭华深刻认识到科技强国的重要性,也坚定了他为国家发展贡献力量的决心。

战争结束后,怀揣着报效祖国的壮志,黄旭华毅然决定报考国立交通大学造船系。

在当时,造船业被视为国家重点发展的领域,对于渴望为国家建设贡献力量的黄旭华来说,这无疑是一个理想的选择。

在大学期间,他如饥似渴地学习专业知识,刻苦钻研造船技术。

他深知,只有掌握了先进的科学技术,才能真正为国家的发展做出贡献。

奉献

在国立交通大学的求学时期,黄旭华不仅学习到了系统的专业知识,思想也渐渐有了转变。

在那个风云变幻的年代,大学校园成为了各种思潮交汇的场所,而黄旭华也在这里接触到了革命思想。

通过参加学校的各种讨论会和读书会,黄旭华逐渐接触到马克思主义理论。

这些新思想给了他全新的世界观和人生观,让他对国家的未来和个人的责任有了更深刻的认识。

在这种思想的影响下,黄旭华加入了中国共产党,从那之后,他更加坚定了为国家服务的决心。

1952年,黄旭华从国立交通大学造船系毕业。凭借优异的成绩和出色的表现,他被分配到了船舶工业管理局工作。

在船舶工业管理局,黄旭华有机会将自己在大学所学的理论知识应用到实际工作中。

他认真学习,刻苦钻研,很快就在工作中崭露头角。

1958年,黄旭华接到了一纸调令,要求他立即前往北京。

当时的他还不知道,这个调令将彻底改变他的人生轨迹,把他带入一个充满挑战又意义重大的事业中。

抵达北京后,黄旭华被告知他将参与一个极其重要的国防项目——核潜艇的研制。

这个消息让他既感到兴奋又倍感压力。作为一名造船工程师,能够参与到如此重大的项目中,无疑是一种莫大的荣誉。

然而,他也深知这项任务的艰巨性和挑战性。

核潜艇研制是一项涉及国家安全的高度机密工作,为了保证项目的绝对保密性,黄旭华和其他参与者都必须严格遵守保密规定。

这意味着他们不能向任何人透露自己的工作内容,甚至连家人也不能知道。

从接受任务的那一刻起,黄旭华开始了一段隐姓埋名的生活,他的真实身份被严格保密,日常生活中只能使用化名。

他们的工作场所被严密封锁,与外界的联系被严格限制。每天上下班都要经过严格的安检,所有的工作资料都不允许带出工作场所。

尽管面临着种种困难和挑战,黄旭华依然坚定地投入到这项工作中,他深知核潜艇对于国家安全的重要性,明白自己肩负的责任有多么重大。

为了完成这个使命,他愿意付出一切,包括个人的自由和家庭生活。

成就

核潜艇技术在当时是世界上最尖端的科技之一,而中国在这方面几乎是一片空白。

缺乏相关经验和技术积累,成为了他们面临的第一个巨大障碍。

为了弥补这一不足,黄旭华和他的团队开始了艰苦的资料收集工作。他们翻阅大量的国外文献,努力从有限的公开资料中寻找有用的信息。

同时,他们还需要进行大量的数据计算,以验证和完善自己的设计方案。

这个计划包括理论研究、模型试验和原型试验三个方面,旨在通过多角度、多层次的研究来攻克核潜艇研制中的各种技术难题。

这个计划的提出,为整个研究工作指明了方向,大大提高了研究效率。

然而,技术难题依然层出不穷。核潜艇的设计涉及到诸多复杂的技术问题,如核反应堆的安全性、潜艇的隐蔽性、水下推进系统等。

每一个问题都可能成为整个项目的瓶颈。

面对这些难题,黄旭华和他的团队不断进行试验和改进,经历了无数次的失败和挫折,最终一一克服了这些技术障碍。

除了技术上的挑战,艰苦的工作环境也给研究团队带来了巨大的压力。

为了保密,他们的工作场所通常位于偏远地区,生活条件十分简陋。

长期的高强度工作和封闭环境,使得许多人身心俱疲。但是,在黄旭华的带领下,团队成员始终保持着高昂的斗志,坚持不懈地推进着研究工作。

黄旭华本人更是以身作则,常常工作到深夜。即使在最艰难的时候,他也从未想过放弃。

这种坚韧不拔的精神和对国家的忠诚,感染了整个团队。

在黄旭华的带领下,他们克服了一个又一个难关,最终成功研制出了中国第一艘核潜艇。

真相

但黄旭华为国家的核潜艇事业却付出了巨大的个人牺牲,其中最为沉重的莫过于与家人长期分离。

从1958年离开家乡参与核潜艇研制项目开始,黄旭华整整30多年未能回家探亲。

这段漫长的时光里,他错过了无数家庭重要时刻,也承受着与亲人分离的痛苦。

由于工作的高度机密性,黄旭华无法向家人透露自己的真实工作内容。

他的父母和兄弟姐妹只知道他在北方工作,却不知道他在做什么,为什么这么多年不能回家。

黄旭华的母亲尤其思念儿子。每逢节假日,她总是盼望着儿子能够回家。然而,年复一年,她的期待总是落空。

哪怕是父亲去世,他也没有回来。

家人们开始猜测,黄旭华是不是在外面另组家庭,甚至怀疑他是否还活着。

直到1986年,黄旭华才得到短暂回乡的机会。

这次回家对他来说既是欣喜又是痛苦。欣喜的是终于能见到阔别多年的亲人,痛苦的是他仍然不能透露自己的真实工作。

面对家人的询问,他只能含糊其辞,直到1987年,黄旭华的母亲才在一本杂志上发现了儿子的真实身份。

她终于明白了儿子这么多年不能回家的原因,也理解了他所承担的重大责任。

巨星陨落

面对对父母的亏欠,他只是说“对国家的忠,就是对父母最大的孝。”

不过他的内心也十分的遗憾自己多年来的缺席,直到晚年,他每到冬天还是会用母亲生前的一条围巾,他说这样的话能让自己感觉,母亲还一直在身边,没有离开。

2025年2月6日,黄旭华在武汉逝世,享年99岁,巨星陨落。

但他留下来的精神,将永远激励着一代又一代的科技工作者为国家科技进步而努力奋斗。

愿黄院士一路走好!

参考信源:

[免责声明]文章内容、图片来源于网络,此文旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改