近日,书法界一场论战引发热议。崔寒柏先生从专业角度评论田小华先生固守米芾书风难以突破,而田小华却以人身攻击回应。这场交锋不仅暴露了二人艺术认知的差距,更折射出当下艺术批评的困境——当讨论偏离专业范畴,交流便失去了意义。

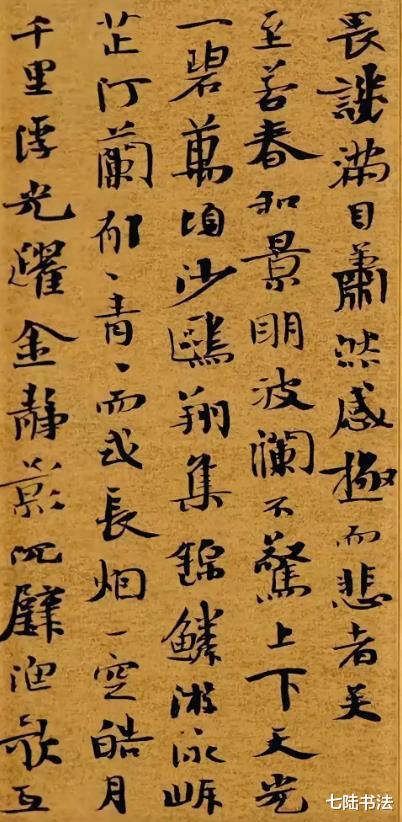

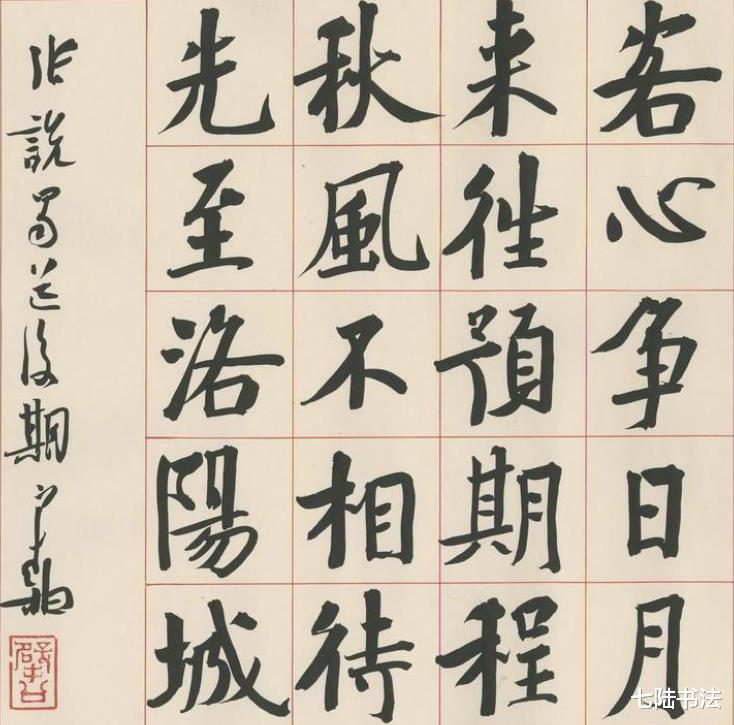

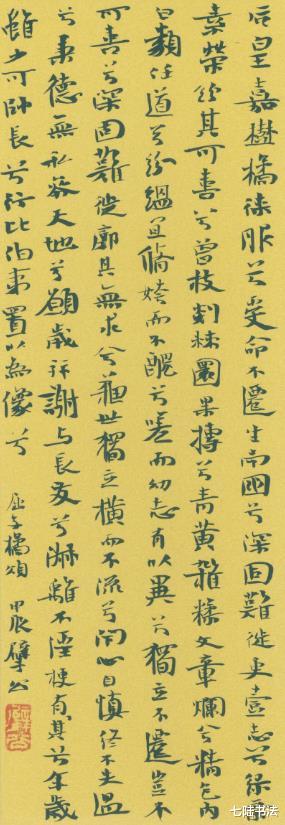

崔寒柏先生直指田小华先生书法的核心问题。他认为,田小华先生学米太多专一,无法从米芾中走出来,缺乏个人创新,长期临摹难成大家。这一观点立足于书法发展的规律——继承传统固然重要,但唯有创新才能推动艺术前行。崔寒柏先生的评论虽尖锐,却未脱离专业范畴。

田小华先生的回应令人意外。他未就书法本身展开讨论,转而攻击崔寒柏先生"小人得志""炒作沽名"。这种回避专业问题、人身攻击的做法,暴露出其艺术自信的匮乏。真正的艺术家应勇于面对批评,而非以道德绑架掩盖艺术短板。

论战胜负已分。崔寒柏先生立足书法本体,田小华先生却纠缠于人格诋毁。前者展现了专业素养,后者则陷入情绪化宣泄。当艺术讨论沦为口水战,不仅无益于学术进步,更损害了书法批评的严肃性。

二人对书法的认知差距显而易见。崔寒柏先生强调"入古出新",认为临摹是手段而非目的;田小华先生则满足于形似古人,将模仿视为终极追求。这种差异本质上是艺术观的分野——创造性与保守性的对立。

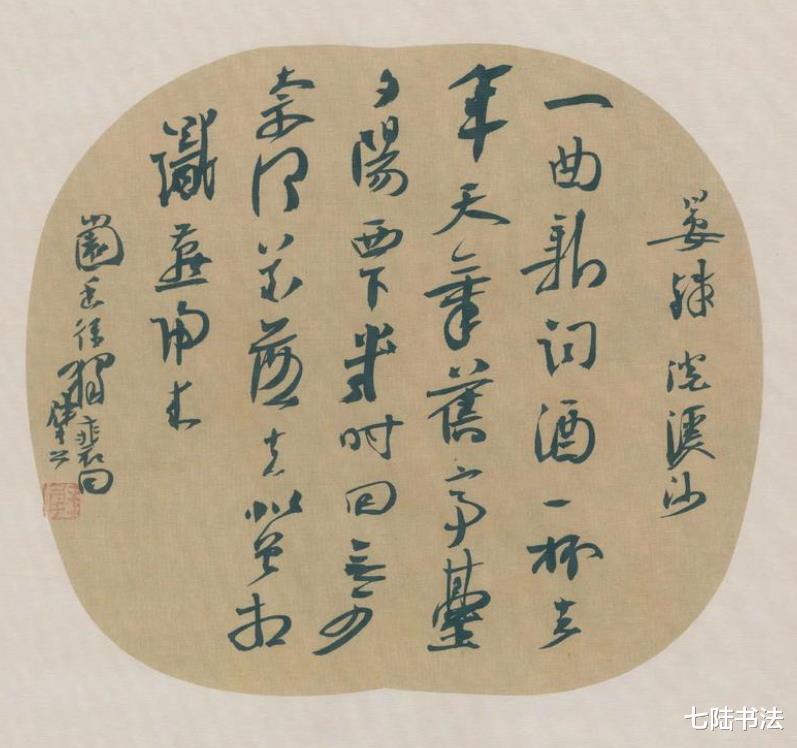

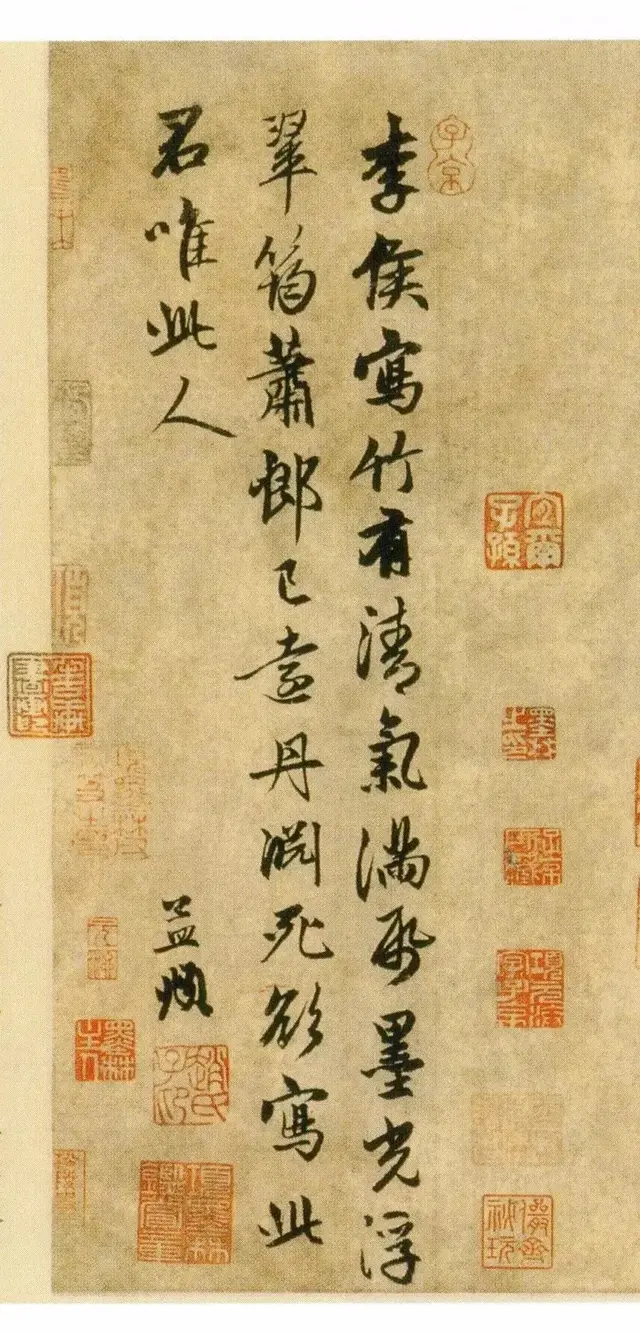

米芾本人便是创新的典范。他"集古字"而后自成一派,若后人仅止步于模仿其形,恰是对米芾艺术精神的背叛。崔寒柏先生的批评正是提醒:书法传承不是复制古董,而是激活传统中的创造基因。

当代书坛存在大量"书奴"现象。许多作者沉溺于某家某派,将熟练误认为风格。田小华先生若不能跳出米芾窠臼,终将沦为"米芾第二",而非独特的艺术家。这种警示本应引发深思,可惜被情绪化反应淹没。

艺术批评的本质是思想碰撞。历史上苏轼评黄庭坚"树梢挂蛇",黄回敬苏"石压蛤蟆",二人既直指要害又保持风度。相较之下,田小华先生的回怼显得浅薄,将专业论辩降格为人际攻讦。

健康的艺术生态需要理性批评。当创作者将专业质疑视为冒犯,用道德大棒代替学术回应,批评空间便会萎缩。最终导致两种恶果:要么虚假吹捧盛行,要么批评者噤若寒蝉。

崔寒柏先生的批评方式值得商榷。其言辞或许过于直白,容易引发抵触情绪。但批评的尖锐性不应成为回避讨论的理由。若田小华先生能以作品实力反驳,本可成就一段学术佳话,可惜选择了最无效的应对方式。

这场风波反映出书法界的深层问题。许多从业者缺乏现代艺术批评训练,将专业讨论与个人情感混为一谈。当"写得像"被奉为最高标准,创新自然会被视为异端。

艺术交流必须坚守专业底线。技法、风格、审美等范畴的争论都有价值,但人品攻击只会制造噪音。如果批评者需先通过"道德审查"才有发言权,艺术进步将无从谈起。

田小华先生事件不是个案。近年来,类似"你行你上""不懂别乱说"的反批评话术屡见不鲜。这种防御机制暴露出创作者的专业焦虑,也阻碍了艺术界的良性互动。

书法作为传统艺术,尤其需要开放包容的讨论环境。古人云"字如其人",但这是指笔墨流露的格调气韵,而非将作品优劣与私德简单挂钩。混淆二者,是对传统认知的庸俗化。

当代书法面临现代性转型的关键期。既要深研传统精髓,又要回应时代审美,这需要创作者保持自省与开放。固守一隅拒斥批评,只会加速艺术生命的枯萎。

这场论战给书法界的启示深刻:没有专业精神的交流如同无本之木。当批评者需担忧人身攻击而非学术反驳时,真正的艺术对话已然死亡。

最终,历史只记住创新者。米芾之所以不朽,正因他超越了模仿前人。今天的书家若想留下印记,就必须像崔寒柏先生倡导的那样——带着传统基因,走向未知的创造。而那些将批评转化为个人恩怨者,终将被遗忘在艺术史的角落。

科恩兄弟

田小华的字顶多就得米芾外形的皮毛,把米体写成千篇一律的馆阁体,实乃米之大忌

歌者

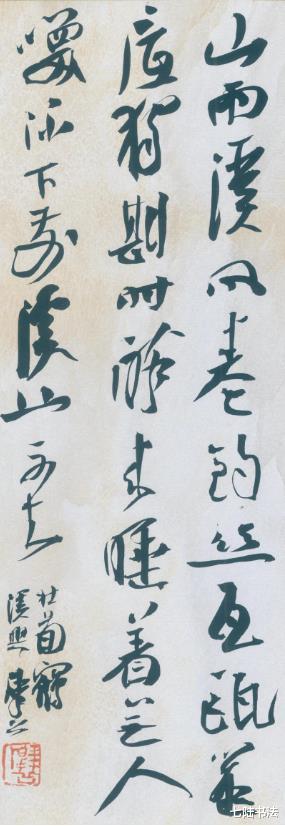

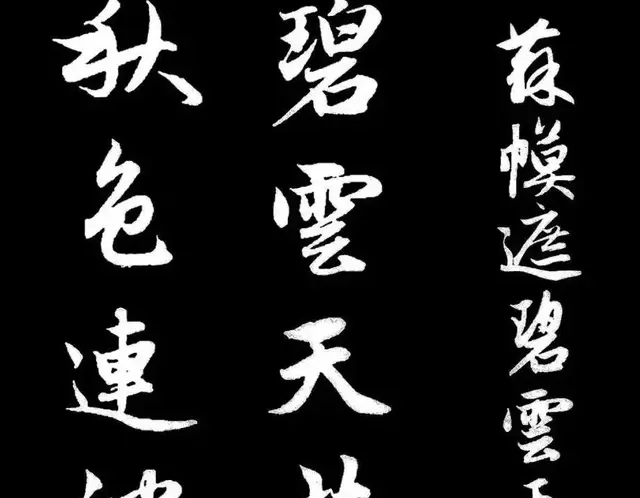

田小华真正入米了吗?米字灵动写意,变化奇绝,田字呆板僵硬,学了一点米字笔法,米字真正的精华却未得半分。都还没真正入米,就无所谓走不走出来了,刻意追求一些字外的东西,外在的形式。崔字也并不高明

哈哈

田小华写的不错[点赞][点赞][点赞]

乐乐

文人相轻,这些写字的家伙也是互相轻,崔的字大多学苏轼,田小华学的米芾加文征明,没必要非得拼个第一啥的[打脸]

用户10xxx29

田看见觉舒服点,崔见多时觉俗,软,烦躁。

沧溟泛舟

这是小楷?

木子

崔某大师的字,初看有新意,越看越丑。

簡度先生

田小华字上这么多张看得很烦

用户10xxx81

都是一群文盲写字匠,别以为把自己吹的神乎其神

用户13xxx25

还是没迈出丑书的行列!