《——【·前言·】——》

王耀武的参谋长邱维达,在淞沪会战和南京保卫战中表现英勇,却在内战中选择投降。

与其他投降的将领不同,邱维达没有进“功德林”,而是安然度过,活到94岁。

邱维达为何头像,又因何未进“功德林”?这背后究竟隐藏着什么样的故事?

邱维达出生在广东,1925年,22岁便考入了黄埔军校,成了他军事生涯的起点。

经过四年艰苦的训练,邱维达在战术、兵法上超越了许多同学,还以出色的领导力和纪律性,赢得了教官的认可。

毕业后,被分配到广东军区,正式开始了他的军事生涯。

作为黄埔四期的优秀毕业生,早期的几次军事行动中,表现出色,成为了广东地区的,年轻军官中的佼佼者。

抗日战争的爆发,是中国历史的转折点,对于邱维达而言,也是一场民族生死存亡的斗争,也成了他军事生涯的试金石。

淞沪会战和南京保卫战,两个重要战役,深刻地影响了邱维达的一生。

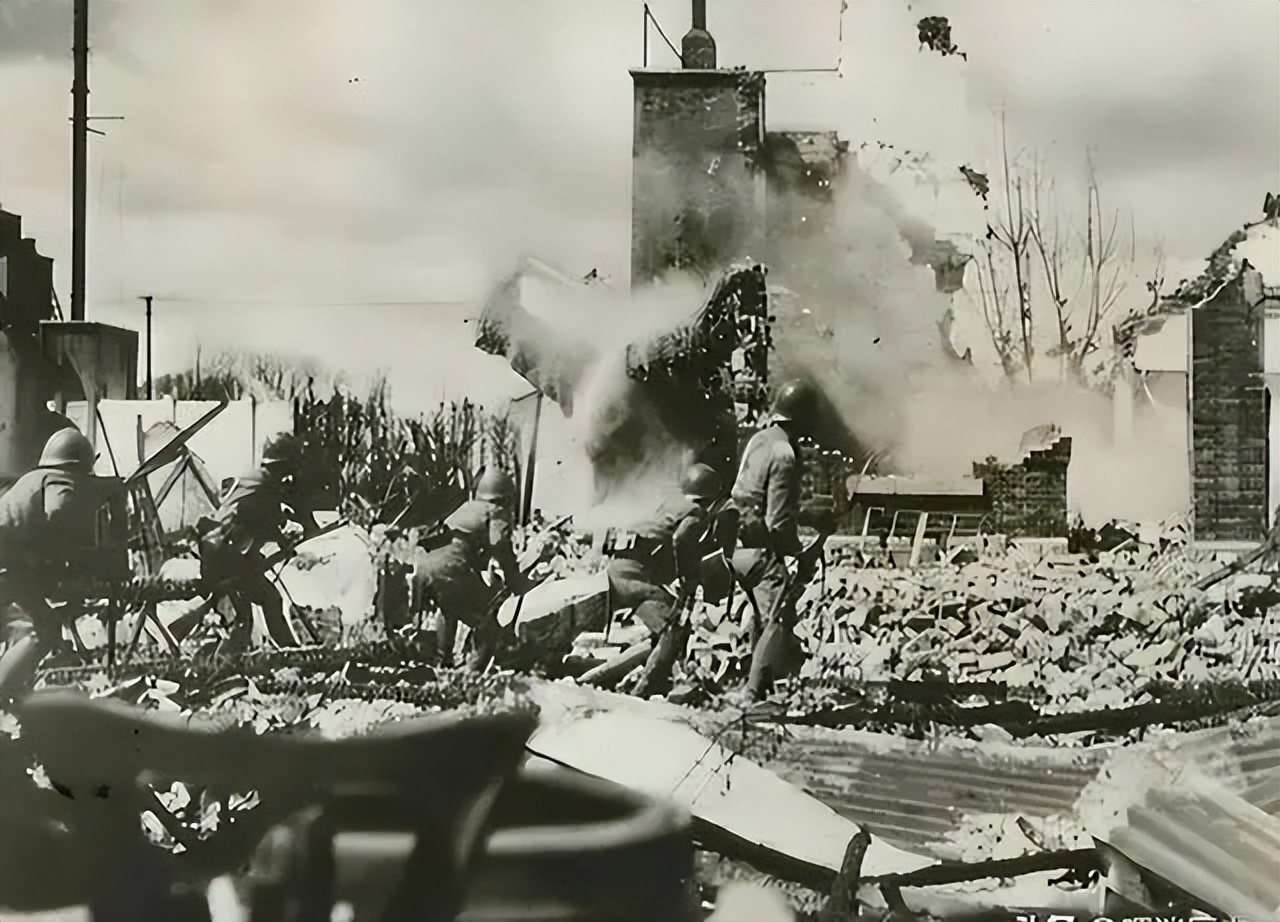

淞沪会战发生在1937年8月,是抗日战争初期关键的战役。

核心地点是上海和周边的江浙地区,邱维达当时,被任命为国民党军队的一名指挥官,负责指挥部分防线的抵抗。

上海作为中国的经济重心,是日本决定性的战略目标之一。

日军以绝对的优势,装备和人数迅速推进,在战斗初期占据了明显的主动。

邱维达和他的部队,被派驻在上海外围的一些,重要阵地上,战斗一开始,日军通过强大的火力,压制和迅速集结的空袭,给中国守军,造成了巨大的压力。

对于这支防守部队来说,面对的是装备精良、训练有素的日军,而他们自己,却处于装备不充分,且人数劣势的境地。

战斗的开始,形势对中国军队来说非常不利。

邱维达并未急于做出过激的反应,在敌人的猛烈进攻下,冷静指挥,迅速调整防线,积极组织反击。

命令部队在市区的废墟,和废弃建筑中,进行游击战,利用地形优势,尽可能地削弱,日军的推进速度。

战局在整体上难以逆转,但邱维达的沉着指挥,至少暂时打乱了日军的节奏。

邱维达亲自带领小股部队,与日军展开近距离战斗。

一个夜晚,邱维达曾带着几名士兵,潜伏在一条暗道里,趁日军不备突袭其指挥所,这个行动没有直接改变战局,却效地削弱了敌人的士气,并在军中赢得了不少声誉。

邱维达在战术上,又做出了一些巧妙的安排,由于缺乏后勤支持,上海还是未能守住。

中国守军被迫撤退,上海被日军占领。

淞沪会战最终以失败告终,邱维达冷静指挥、坚韧不拔的表现,让他在抗战史上留下了深刻印象。

同年12月,南京保卫战的爆发,则是抗日战争中最为悲壮的一幕。

南京作为当时国民政府的首都,一旦丧失,将会对中国抗战的士气造成极大影响。

作为南京防线的重要指挥官之一,邱维达深知这场战斗的重要性,没有任何退缩的念头,而是将所有注意力,集中在如何抵抗日军的侵袭上。

南京保卫战的形势异常严峻,日军的进攻异常猛烈,并迅速逼近南京城外。

邱维达和他的部队,坚守在南京的外围阵地上,力图遏制日军的进攻,由于南京防线,本身存在诸多漏洞,日军的进攻势如破竹。

日军步步逼近,邱维达所在的防线不断后退,只有坚持才能让撤退的民众,得到更多时间。

战斗最后阶段,邱维达亲自带领部队 ,参加了南京城头的防守。

城墙上,带着部队和日军,展开了极其激烈的巷战,身处这场生死存亡的战斗中,邱维达指挥得格外冷静,利用南京市区的建筑物,进行灵活机动的防守。

在局势非常不利的情况下,依然奋力指挥部队进行抵抗,并积极组织民众的疏散。

南京最终未能保住,邱维达的顽强抵抗,和他为保护百姓所做出的努力,给许多参战的士兵和民众留下了深刻的印象。

邱维达的名字,在南京的许多人心中,成了坚守与无畏的象征。

自己则在回忆南京保卫战时说:“我不是英雄,我只是尽了我该尽的责任。”

通过淞沪会战和南京保卫战,邱维达赢得了战友的尊敬,特别是南京保卫战后,名声开始迅速传遍全国,成为了抗战初期中国军队的代表人物之一。

抗战胜利,国内形势的变化,带来了新的挑战,中国进入了内战时期,国民党和共产党之间的矛盾愈演愈烈。

邱维达在这时,面临了人生的重大抉择——继续站在蒋中正一方,还是转身投向解放军。

1948年,国民党军队的战局恶化,邱维达所在的部队,被华东野战军包围,内战的局势已经不容回避,蒋中正越来越显得力不从心。

邱维达内心产生了动摇——面对接连不断的失败,开始对国民党的未来,产生深刻怀疑。

一次重要的军事会议中,邱维达和其他几位高级军官,讨论了当前的军事局势,那时,邱维达已经不再,完全相信国民党,能够扭转乾坤,内心对蒋中正和国民政府的失望愈加深刻。

1948年,一次战略大败后,邱维达所率领的部队,被解放军包围。

在没有任何退路的情况下,做出了一个决定——投降,与许多国民党将领不同,邱维达没有选择,直接退出战场或在最后时刻逃亡,而是主动提出投降。

面对解放军的高层,邱维达没有丝毫的隐瞒或伪装,直言不讳地表达了,自己的立场和感受。

坦率地承认自己,曾经是国民党的高级军官,同时也明确表示,投降并非为个人利益,而是因为他深知,国民党腐败和失败,认为继续作战毫无意义。

接受解放军接待时,邱维达见到了,许世友等高级指挥官。

自己也并没有,被带着敌意接待,而是以极其宽容的态度,让邱维达感受到了,与之前完全不同的对待方式。

解放军的这种宽容,是对待所有,投降的国民党军官的,一种普遍策略——希望通过包容的态度,让这些曾经的敌人,能够更好地融入。

邱维达对此感慨万千,从这一刻起,自己的身份,已经发生了翻天覆地的变化。

这场内战中,邱维达从一个坚守国民党阵营的将领,转变为解放军的受益者,和新中国的参与者。

“投降是一种选择,它也意味着另一个开始。”邱维达的这句话,也正是他对自己决定的真实写照。

无论外界如何评价他投降的决定,邱维达这一选择,改写了他自己的命运,也让他从此,步入了一个全新的历史阶段。

投降后的邱维达,没有被送往监狱,也没有被送到什么“功德林”,

解放军高层,给了他一个新生的机会,邱维达进入了解放军的军事学院,成为了军事教育的工作者,教授军事课程,还参与了中国军队的建设工作。

逐渐与解放军的高级将领,建立了深厚的友谊和信任,特别是与刘伯承和许世友的关系。

邱维达将自己,在国民党军队中的经验,与解放军的战术相结合,形成了自己独特的军事理论。

过去曾是敌人,邱维达仍然选择,坦诚面对自己的历史,他的转变也得到了广泛的认可。

晚年的邱维达在香港、澳门等地,积极参与中国统一的工作,为祖国的统一与和平发展,贡献了自己的力量。

他以自己的亲身经历,告诫年轻一代,战争无法带来真正的和平,只有通过对话与理解才能实现国家的统一。

邱维达一直活到了94岁,在他的一生中,战争与和平交织,投降与转变并存,他的一生既是一个军事家,也是一个见证历史变迁的传奇人物。