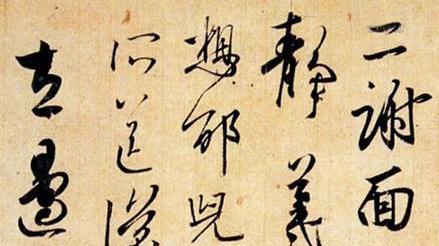

那天午后,我在旧书摊前站了很久。摊主说这幅草书是伟人的笔迹,纸已泛黄,墨色却浓重。我盯着那密密麻麻的笔画,最左边那个字是 “了”,三横一竖,起笔有停顿,末尾有一钩。

辨认第二个字花了些时间。笔画交错的地方,隐约能看出 “却” 字的样子。右边的 “卩” 部像是斜挑的长腿。我用手指在空中比划书写的轨迹。等 “却” 字在脑海中清晰起来,才发现它下方藏着 “君” 字的部件。“口” 是扁平菱形,“尹” 部的竖笔向下。

“王” 字容易辨认,写法却打破常规。中竖交叉处被写成尖锋,左右两横是张开的形状。我盯着这个字看了很久,忽然发现它与旁边 “天” 字的连笔有特别之处。“天” 字最后一笔很长,和 “下” 字起笔相连,一笔写成。

辨认 “事” 字时,我额头上冒出了细汗。这个字左边 “工” 部写得很细,右边 “力” 字笔画很张扬。转折的地方,书写者用力很重,笔锋压出了浓墨的凹痕。看到这样的力度变化,我想起辛弃疾《破阵子》里 “沙场秋点兵” 这句词。而这个字,正是词中 “了却君王天下事” 的 “事” 字。

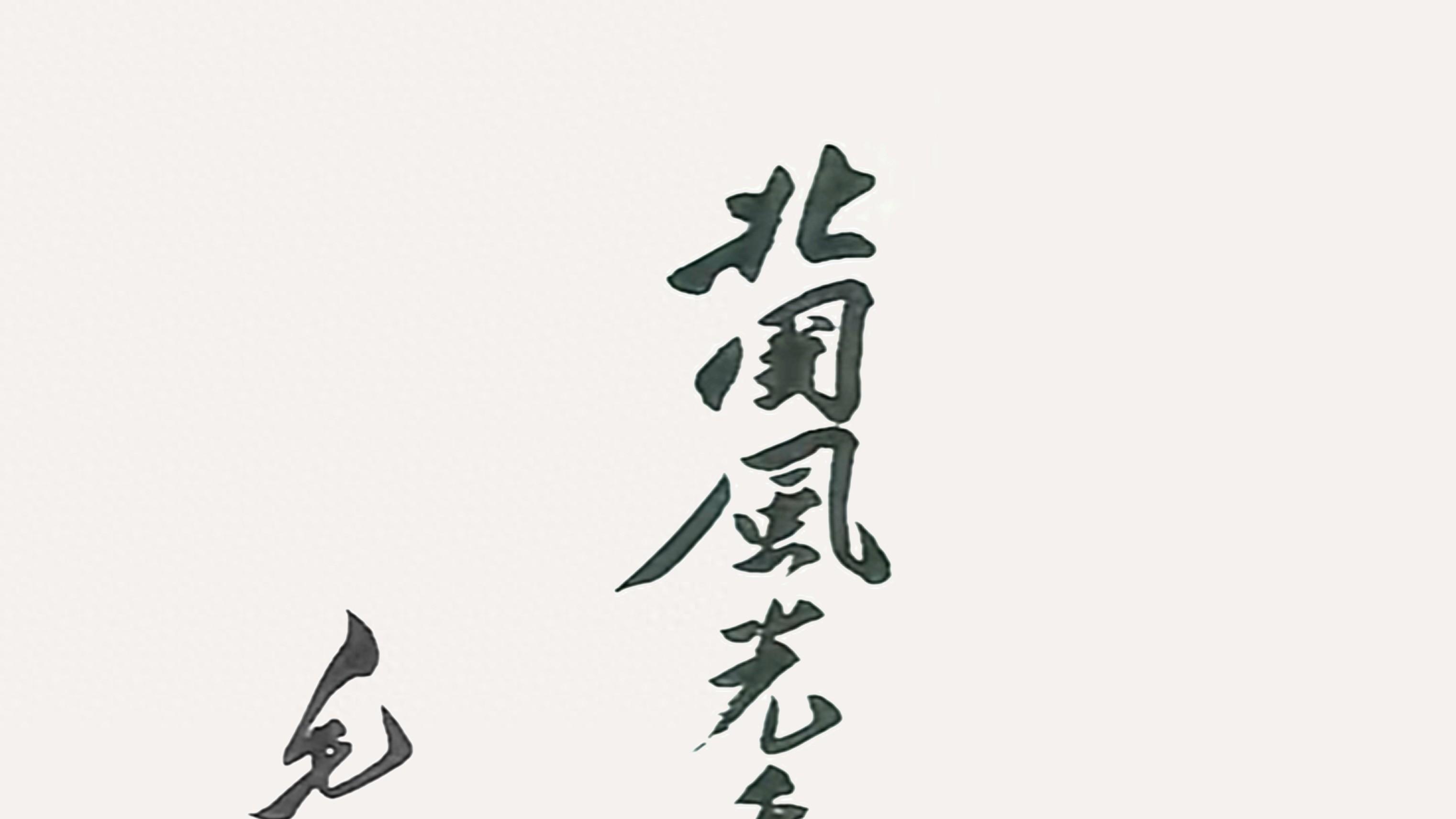

下句的 “赢” 字笔画最多。左边的 “贝” 部写成螺旋状,右边的 “羸” 字笔画纵横交错。我数了三遍才确定笔顺,发现书写者在 “羊” 部运笔有明显的提按和颤动。“得” 字相对简单,长横末端向上挑起。

“生前身后名” 五字连笔书写。“生” 字的最后一捺写成锋利的撇,直接与 “前” 字相接。“身” 字字形侧倾,书写者仅用三笔就勾勒出类似甲胄的轮廓。“后” 字的宝盖头写得扁,最后一笔突然拉长,与 “名” 字的起笔相连。这个 “名” 字最显书写者功力,左边的 “口” 形状规整,右边的 “夕” 部写得较长 。

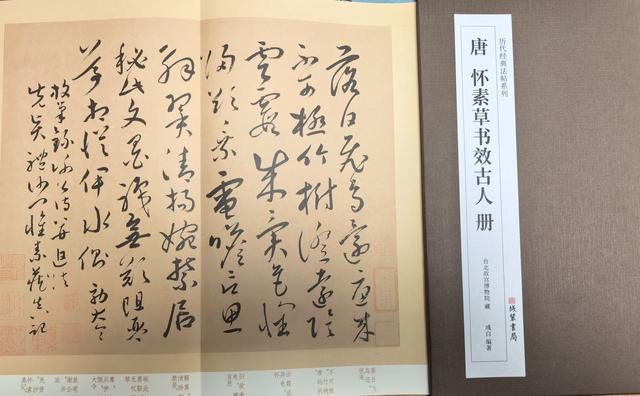

摊主见我看得专注,递给我一个放大镜。透过放大镜,能看到纸面有细微褶皱,墨色浓淡不匀之处,能看出书写时提按的节奏。这让我想起辛弃疾创作《破阵子》时的处境。当时他五十二岁,被罢官在家,虽胸怀壮志,却报国无门。这幅草书的狂放与压抑,恰似词人 “醉里挑灯看剑” 时的心境。

与其他将军的墨迹相比,这幅作品霸气稍逊。许多伟人晚年的书法,字形大小差异明显,留白大胆,像毛泽东晚年的书法中,常见 “破锋” 与 “散锋”。而这幅草书,字距均匀,行气流畅,虽有刚劲之气,却没有霸气和蛮态。或许书写者挥毫时,心中正想着辛词下阕的那句叹息:“可怜白发生”。

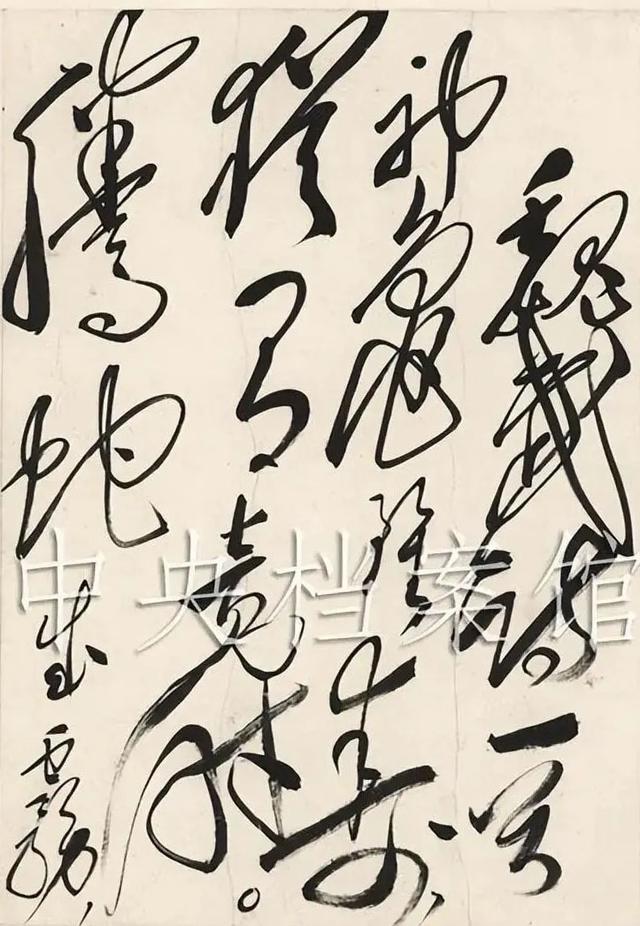

我确认写完 “了却君王天下事,赢得生前身后名” 这句话时,天已经黑了。摊主说有人出三千元买这幅字。我想起辛弃疾《青玉案・元夕》中的 “众里寻他千百度”。此时,我心里的成就感比得到万两黄金还要强烈。书法作品上那些看似杂乱的线条,实际上记录着历史,等待着用心的人耐心解读。