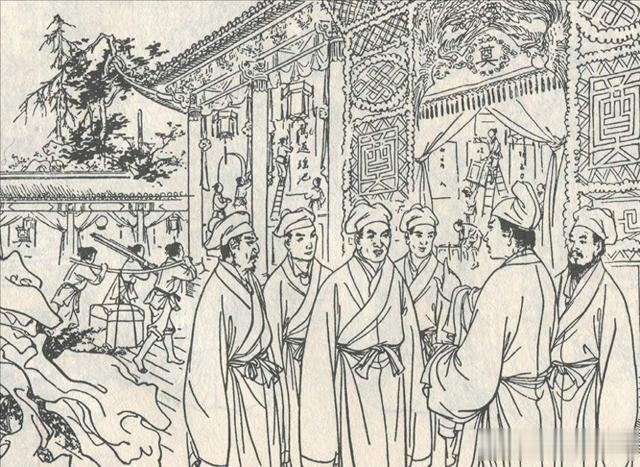

咸丰十年深冬,德胜门内大街覆着薄雪,檐角铜铃在寒风中叮咚作响。青石板路上车轿络绎,叫卖声此起彼伏。街东头 "鸿禧堂" 的鎏金匾额映着晨光,门庭若市处飘着胭脂水粉的甜香,七八个伙计正往马车上搬运绣着并蒂莲的红绸被面。掌柜朱红绸身着湖蓝团花锦袍,腰间暖玉佩丁当作响,正与几位诰命夫人周旋,眉间一颗朱砂痣随谈笑微微颤动。

街西头 "素哀斋" 的素白幌子在风中翻飞,孙守孝正弯腰给纸扎童男点睛,粗粝的手指捏着狼毫笔却异常灵巧。这位身着靛青粗布棉袄的掌柜,方脸膛泛着古铜色光泽,眉骨处一道浅疤为他添了几分威严。店里檀香氤氲,寿材上的描金福字在烛火下忽明忽暗,几个孝子模样的人正低声询问棺木尺寸。

二十年前,这对师兄弟曾在同一家 "福寿居" 当学徒。朱红绸天生一副好口才,操办起婚事来,能把穷书生的寒酸喜事说得比状元及第还风光;孙守孝则精通阴阳五行,哪怕是孤寡老人的身后事,也能安排得周全体面。东家临终前将铺子托付给他们时,整条街都以为这对 "红白双璧" 能创下百年基业。

可终究是应了 "同行相忌" 的老话。朱红绸总说 "红事要热热闹闹冲喜神",不惜用苏州绸缎庄的贡品做喜幛;孙守孝却坚持 "白事当清清静静送亡灵",连纸扎童男的眼睛都要按《鲁班经》的方位来点。那年冬至,因着给刑部侍郎家办喜事时,朱红绸擅自用了双倍的金线绣龙凤,两人在铺子里大吵一场,连账房先生的算盘珠子都震落满地。

最终,"福寿居" 的老匾被摘下那天,朱红绸在东头挂起 "鸿禧堂" 的鎏金招牌,孙守孝则在西头立起 "素哀斋" 的素白幌子。如今每当婚轿与灵车在街心相遇,两家掌柜隔着人潮相望,目光交汇处既有二十年的袍泽情谊,又藏着生意场上的暗自较量。

说来也怪,自那以后,这对昔日搭档的关系越发疏远,虽然只隔一条街,却像是隔了一条银河,颇有老死不相往来的意味。朱红绸总是祈盼着王爷家嫁女娶妻,皇家办喜事,这样他的鸿禧堂就能生意兴隆;却最怕赶上皇帝、皇后、太后驾崩,因为朝廷会强迫百官和百姓一起过百日国丧,这期间禁止剃头、嫁娶、祭祀、娱乐,还要穿素服,鸿禧堂就只能关门歇业,眼睁睁看着素哀斋的生意红火。

这天,德胜门内大街飘着细雪。鸿禧堂的鎏金幌子在寒风中吱呀作响,朱红绸倚着朱漆柜台,金丝眼镜后的目光扫过空荡荡的铺面。案头青花瓷茶盏里的香片早已凉透,倒映着他眉间那颗朱砂痣,像是凝固的血痕。

"这都腊月十七了,连个问价的都没有。" 账房先生拨弄算盘的手指冻得通红,"往年这会儿,光是给九门提督家绣的百子千孙被面,都够伙计们忙到年根儿。"

朱红绸没有答话,目光穿过结着冰花的玻璃窗,投向街对面素哀斋。那家素白幌子下停着三顶青布小轿,孝子们捧着纸扎童男鱼贯而入,檀香混着松烟墨的味道飘来,竟压过了鸿禧堂里的胭脂香。他突然注意到素哀斋门楣新悬的白灯笼,流苏穗子竟是用上等杭纺制成,这在民间丧仪中可是逾制的。

"去打听打听,最近哪家官宦人家办白事?" 朱红绸摘下暖玉佩往柜台上一拍,"莫不是吏部尚书家那位老夫人?上个月还见她坐着绿呢小轿逛庙会呢。"

小伙计刚要答话,街上传来低沉的哀乐声。朱红绸推开雕花木门,只见八抬素轿缓缓而来,轿帘上绣着的团鹤纹在雪光下泛着诡异的银辉。更蹊跷的是,本该素白的引魂幡上,竟用金线绣着喳、嘛、呢、叭、咪、畔六个大字。

"这是哪家的丧事?" 朱红绸揪住刚好路过门口的更夫问道。更夫缩着脖子往素哀斋努嘴:"孙掌柜天没亮就起来扎纸扎,说是给宫里办差。您没瞧见那些孝子手里的哭丧棒?全是用上好的湘妃竹做的,连孝服上的麻线都是苏州织造局的。"

雪粒子打在金丝眼镜上,朱红绸的视线模糊了。他突然想起上个月在茶楼听来的秘闻:静太妃病入膏肓,宫里正在秘密准备后事。可按祖制,太妃薨逝该由宗人府行文,怎么会让民间白事铺承办仪礼?

就在这时,一旁的伙计压低声音小声说道:"东家可知八里桥之战?”

朱红绸有些疑惑地回道:“略有耳闻。”

伙计的指尖无意识地摩挲着柜台上的鎏金算盘,说道:“正黄旗骁骑营与英法联军血战时,我听说死了很多人,那满地的尸首被野狗啃得七零八落。前日顺天府突然发了告示,说要收殓忠骨,各家领回的棺木里都是碎成块的血肉。" 他突然剧烈咳嗽起来,震得账房里的算盘珠子噼啪作响。伙计凑到朱红绸的耳边,低语道:“今天早上,小的开门时亲眼看见素哀斋后院堆着几十口白皮棺材,孙掌柜连纸扎的马匹都扎成了戴盔穿甲的模样。”

朱红绸猛地抓住柜角的青花瓷镇纸,指尖因用力泛出青白。窗外的雪不知何时变成了鹅毛大雪,素哀斋门前的白灯笼在风雪中明明灭灭,像极了战场上未瞑的眼睛。他忽然想起三个月前,曾有位伤痕累累的兵勇来鸿禧堂买红绸,说是要给同袍缝裹尸布,当时他嫌晦气,生生把人赶了出去。

"北城百姓自发为英烈守孝,连饽饽铺都改卖素馅了。" 伙计从袖中掏出半张残破的告示,边缘还沾着暗红血迹,"您看这上面盖的九门提督大印,连 ' 守孝一年 ' 的' 一 ' 字都写得歪斜,像是用战刀刻的。"朱红绸踉跄后退,后腰撞上摆满鎏金喜秤的货架。那些曾象征吉祥的秤杆此刻在烛火下泛着冷光,仿佛成了索命的招魂幡。他忽然注意到伙计棉袄袖口露出的孝布,那分明是宫里贵妃薨逝才用的三蓝绣福寿纹。

正在这时,素哀斋的素白幌子突然被狂风吹得卷了起来,露出孙守孝魁梧的身影。这位二十年未曾踏足鸿禧堂的老对手,此刻正踩着没膝深的积雪疾步而来,靛青棉袄上沾着点点白灰,像是刚从停尸房出来。

"师兄,库里还有多少布匹?" 孙守孝掀开棉帘的瞬间,带进一股浓重的尸蜡味,"宫里要赶制五百套孝服,颜色不拘,越快越好。" 他伸手解下腰间钱袋,袋口系着的竟是正黄旗骁骑营的令牌,"价钱随你开,只是..." 他突然凑近朱红绸耳畔,呼出的白气凝成霜花,"若耽误了时辰,你我都得给英法联军的炮弹陪葬。"

朱红绸没好气地回了句:"兄弟,你白事铺也卖红布吗?"

孙守孝没听出朱红绸话里有话,只见他解下靛青棉袄露出了里面的内衬,只见内衬上面密密麻麻写着很多小字,像极了素哀斋墙上挂着的《鲁班经》残页,他指着内衬小声说道:“师兄有所不知,数月之前我不是救了一个洋鬼子吗?他为了感谢我,给了我一个漂白配方,不论何种颜色的绸缎、布匹,只要用这配方浸泡后再经暴晒,便会漂白得如霜赛雪。”

“够了!你给我出去......"朱红绸抄起案头青花瓷镇纸砸向孙守孝,却被对方抬手接住。那只常年握刻刀的手布满老茧,掌心赫然烙着英军徽记的烫痕 —— 正是三个月前英法联军火烧圆明园时,孙守孝冒死救出的传教士留下的。朱红绸怒气冲冲地盯着孙守孝说道:“看在咱们师兄弟一场的份上,我奉劝你一句,你这是在发国难财,小心将来生儿子没 屁 眼儿!”

孙守孝也不生气,将手中的镇纸缓缓放下,解释道:“师兄可能是有所误会,八里桥一战,八旗骁骑营惨败给英法联军,正黄旗骁骑营更是全军覆没,上千子弟为国牺牲,前些日子我去收殓时,那些兵勇的指甲缝里还嵌着八里桥的泥土,老百姓自发组织要为这些英烈送行,可他们连件想要的孝服都穿不起,我怎么能牟利?我现在已经是半卖半送了,可铺子里的白布存货不够,无奈之下才来找你商量,没想到竟被师兄误会,如果师兄不愿意那我就告辞了!"

孙守孝说完便转身要走,朱红绸知道是自己误会了对方,连忙上前将其拉住,有些歉意地说道:"兄弟,是哥哥不明事理,库里还有三百匹苏州红绸。我现在就让伙计带去你,你需要多少尽管拿去,钱不钱的以后再说,就当给那些没能穿上吉服的好儿郎做引魂幡。"

孙守孝没有答话,从怀里掏出半块焦黑的孝布。那是他从战死的旗兵尸体上扯下的,原本绣着的吉祥纹已经被血水染成暗褐。他将孝布轻轻盖在青花瓷镇纸上,镇纸里倒映出的两个人影,忽然又变回二十年前那个在棺材铺熬夜赶工的冬夜。

孙守孝跟着伙计前去库房不一会儿,鸿禧堂的门口又走进一个男人,只见他身材瘦削,身着酱色团花马褂,獐头鼠目间却透着股鸦片烟鬼的阴鸷。他手里把玩着珐琅鼻烟壶,壶身上的仕女图被摩挲得泛起幽光,男人一步三摇走到朱红绸面前,龇牙笑道:"我说朱老板,您今天可是难得的清闲啊。"

朱红绸看清来人后,金丝眼镜后的瞳孔骤然收缩,连忙上前行李道:"这不是礼亲王府的赵大管家吗?大驾光临赶紧后屋请。伙计,去将我珍藏的好茶泡上!"

原来这人正是当今正黄旗旗主、世袭礼亲王家的管家,名叫赵智。此人足智多谋,在礼亲王面前甚是吃得开,上个月朱红绸还帮着亲王府做了十几床被褥送过去挣了不少银子,如今见到他,自然恭敬有加。

朱红绸把赵智请到后屋,伙计送上茶水点心,朱红绸这才小心翼翼地问道:"赵大管家,来我这红事铺有何贵干?"

“上回给礼亲王府绣的百子千孙被面,老福晋还夸针脚比宫里的尚衣局还精细呢。”赵智端起茶盏却不饮,指尖在杯沿划出刺耳的声响,继续说道:“过几天,我家王爷要娶侧福晋,什么胭脂水粉、彩绸红布,还有王爷和侧福晋的吉服被褥,所有东西都要我来操心,这不有了生意我第一个就想到你了。"

好不容易等到生意上门,原本是一件高兴的事,可朱红绸听完却陷入了沉思,过了一会儿不禁摇摇头,问道:"赵大人,你可知为何我的店铺为何门可罗雀连个顾客都没有,而对门素哀斋挤破了门槛吗?"

赵智站起身子看了看街对面素哀斋,疑惑不解地问道:“看到了,但这与我家老爷纳妾有何关系?”

朱红绸有些气恼,声音也不由地提高了几份,说道:"赵管家,您家王爷可是正黄旗的旗主,那些八里桥为了抵抗洋人而战死的英烈可都是他旗下的子弟,这个时候王爷他还有心思纳妾不太合适吧!"

赵智闻言气急败坏地将茶碗"当啷" 一声砸在桌上,怒斥道:"他们都是奴才,当兵吃皇粮,为国尽忠是天经地义的事儿,难道他们死了,我家老爷就不能纳妾了?真是天大的笑话。”说着话,就见赵智从怀里掏出一锭银子放到桌上,继续说道:“这是定金,还有老爷和夫人的衣服尺寸,你最好快点准备,明天我就带着人来取货,要是耽误了老爷的大事有你好瞧的!”

赵智说完气哼哼地起身扬长而去。朱红绸望着银票和图样,百感交集。此时孙守孝领着伙计,扛着布匹从后院库房出来,朱红绸看到一下子拦住了孙守孝,大叫起来:"先不要搬走,不要搬走!"

孙守孝瞪大双眼,盯着朱红绸问道:"师兄,你这是要反悔吗?"

朱红绸连连摆手,招呼孙守孝和伙计们都放下布匹,才把孙守孝拉到没人处,长吁短叹地对孙守孝讲述了刚才的经过,讲完还愁眉苦脸地对孙守孝说道:"兄弟啊,我把红布绸缎都给了你,明天赵智来跟我要,我该如何应对啊?"

孙守孝闻言,眉头紧锁,粗糙的手指无意识地摩挲着腰间地玉佩。檐角铜铃在寒风中叮当作响,衬得他沉默的片刻格外漫长。“师兄有所不知”过了许久孙守孝终于开口道:“这礼亲王虽在京城落了个'庸碌王爷'的名声,可到底还是皇亲国戚,骨子里流着皇家的血脉。"他顿了顿,目光扫过街对面素哀斋门前新挂的白灯笼,"可这般不顾体统的事,就算他在不及,也不能做出这种事情,难道他就不怕皇帝知道后怪罪下来。我总觉得这里面还有其他事..."

“你分析的很有道理,可究竟会是什么事呢?”朱红绸不解地问道。

守孝忽然一拍大腿,眼中精光乍现,连带着眉骨上那道浅疤都跟着跳动起来:"师兄且慢着急!"他一把拽下挂在门后的靛青棉袄,激动地说道:"不如这样,我这就去王府附近走动走动。东直门卖糖葫芦的老王头,他闺女在王府后厨当差,兴许能打听出些消息。"说着便急冲冲地走了。

朱红绸追到门口,只见孙守孝的背影已融入暮色。掌灯时分,素哀斋的白灯笼突然剧烈摇晃。孙守孝裹着一身寒气撞进门来,:"师兄,我都打听清楚了,这一切都是那个赵智在背后捣鬼。"

朱红绸闻言一把攥住孙守孝的手腕,指节都泛了白,让他快点说说其中缘由。孙守孝没留意被他拽得一个趔趄,只见他喘着粗气说道:“师兄不要着急,且听我慢慢道来。”孙守孝端起茶杯喝了一口水,待气息平稳后缓缓说道:“这件事还得从八里桥之战说起,老福晋听闻正黄旗子弟死伤殆尽,伤心欲绝,当夜就呕了血。王爷遍请太医,就连西洋大夫都瞧过,可老福晋的病情却没有一丝见好。”

就在这时,窗外忽地卷进一阵穿堂风,吹得素哀斋的白灯笼"哗啦"作响。孙守孝将身上的衣服裹了裹继续说道:“那赵智见机,竟撺掇王爷娶亲冲喜。更可恨的是,他推荐的小妾竟然是他的妹妹,这狗奴才想着借此鸡犬升天。”

“那礼亲王也不是糊涂人,他也担心这个时候纳妾会伤了旗民的心,更害怕让那些好事儿的御史们告到皇上那里,于是便没有答应,并且还训斥了赵智一顿,继续遍访名医为母亲看病。没想到老福晋的病越一日比一日严重。就在这时,赵智旧话重提,王爷也动心了,先向皇帝递了请罪的本子,自称此次纳妾只是为了给母亲冲喜,一不操办酒宴,二不请客收礼,得到皇帝允许这才敢答应纳妾。赵智闻言大喜过望,就亲自张罗起来。”

孙守孝讲述完事情经过,朱红绸一时无言,最后问孙守孝:"孙兄,就算知道这一切都是张智那个狗奴才在背后捣乱,可现在该怎么办?难道要拒不发货,得罪礼亲王和赵智吗?还是昧着良心发货,让那些牺牲的英烈们蒙羞、家眷们伤心呢?"

孙守孝想了想,笑道:"当然要发货,而且你还得给他们发最好的货!"

朱红绸不可置信地看着孙守孝,不解地问道:“孙兄,难道你想让我遗臭万年吗?”

孙守孝笑着摇摇头,凑到他耳边一阵耳语。朱红绸闻言身体猛地一颤,只见他瞳孔骤缩,双拳紧握,半晌才回过神来,连声道:"我明白了...我明白了..."转身便对身边的伙计吩咐了一些事情。交代完,朱红绸深吸一口气,整了整衣襟,亲自乘轿赶往礼亲王府。

王府门前积雪未扫,朱红绸踩着咯吱作响的雪地,在廊下候了足足半个时辰,才被引进花厅。赵智正倚在罗汉榻上把玩一枚玉扳指,见他进来,眼皮都未抬:"朱掌柜,东西都备好了?"

朱红绸俯身行礼,袖中的手因为紧张而微微发抖,颤声说道:“赵爷,绣娘正在连夜赶制。只是金线刺绣极费工夫,小的斗胆....求赵爷在宽限两日。"

赵智指尖一顿,玉扳指"咔"地磕在案几上,眯起眼打量了朱红绸半晌,忽然冷笑:"两日?朱掌柜莫不是觉得,我家老爷的耐心很好?"

朱红绸后背沁出冷汗,面上却强自镇定:"赵爷明鉴,小的可不敢怠慢。只是给王爷和侧福晋的吉服所需的刺绣要比寻常吉服药精致很多,自然需多费些时辰。若仓促赶制,到时候怕辱没了王爷的体面。"

赵智盯着他看了许久,终于冷哼一声:"罢了,就依你所言。两日后若再见不到吉服..."他指尖在案几上轻轻一敲,"你知道后果。"

朱红绸连忙叩首谢恩,退出花厅时,才发现里衣已被冷汗浸透。

三日后,天刚蒙蒙亮,礼亲王府的车马便浩浩荡荡停在了朱记绸缎庄门前,赵智身穿一身簇新的绛紫色箭袖袍,腰间玉带在晨光中泛着冷冽的光,翻身下马时,鎏金马镫发出刺耳的碰撞声。朱红绸早已命人敞开铺门,八名伙计正将一匹匹裹着红绸的布匹搬上马车。

就在这时,街角突然传来嘈杂声,十几个披麻戴孝的妇孺踉跄着冲过来,最前头的老妇人怀里还抱着块灵牌。来人正是那些在八里桥牺牲兵士的家眷们,他们听说此事之后,纷纷前来阻止。赵智见状脸色一沉,举起马鞭"啪"地甩出个空响。就见二十多个王府家丁立刻持棍围了上来,不一会儿,赵智这边就仗着人多势众,将那些孤儿寡母们给驱散了,其中还有一个身穿孝服的小女孩被推搡着跌进路边的臭水沟,污泥溅在素白麻衣上像泼墨似的,赵智见状哈哈大笑,带着那些吉服喜气洋洋地回到了亲王府。

进了府门,赵智便抖开架势,挥着鎏金马鞭指点江山,家奴们顿时像被捅了窝的马蜂,四下乱窜起来。一时间红布绕廊,彩绸飘扬,王爷和新人换上吉服,那料子倒是鲜亮得晃眼,一看就知道不是凡品。老福晋看了确实开心,赵智得意洋洋,王爷也就和侧福晋顺利进了洞房。

翌日五更天,王府里突然炸开了锅。守夜的小厮揉着惺忪睡眼,却见满府的红绸竟在一夜之间褪尽了颜色,惨白得如同出殡的灵幡。那廊下悬挂的彩缎被晨风一吹,簌簌作响,活似招魂的白幡在风中飘荡。

更骇人的是,王爷寝殿里的吉服锦被也尽数褪了色。那件昨日还鲜艳夺目的大红喜服,如今竟成了惨白的寿衣,袖口金线绣的龙凤纹样也化作了扭曲的蛛网。侧福晋从锦被中惊醒,见满目素白,当即吓得魂飞魄散,发髻散乱地哭嚎起来。

"妖孽!这是妖孽作祟啊!"老福晋拄着拐杖赶来,一见这满府缟素,两眼一翻就昏死过去。丫鬟们手忙脚乱地掐人中、灌参汤,乱作一团。

礼亲王气得浑身发抖,亲自扯着廊下的白绸往下拽。那布料入手竟冰凉刺骨,仿佛浸透了夜露。正撕扯间,赵智慌慌张张跑来,靴子都跑掉了一只。

"王爷息怒!这、这定是..."他话未说完,礼亲王抄起褪色的喜服就砸在他脸上:"混账东西!这就是你说的上等云锦?现在满府缟素,你是要给本王办丧事不成?!"

赵智扑通跪倒在地,那件惨白的喜服正好罩在他头上,活像个披麻戴孝的孝子。院中仆役想笑又不敢笑,憋得满脸通红。礼亲王气得一脚踹翻香案,供果滚了一地,怒斥道:"还不快把这些晦气东西都给本王烧了!这就是你出的馊主意,现在老天爷都降罪了!"

赵智被骂得一个激灵,额头上的冷汗"唰"地就下来了。他眼珠子滴溜溜一转,突然想起朱红绸那张似笑非笑的脸,顿时一拍大腿,扯着嗓子嚎道:"王爷明鉴啊!都是那朱红绸——"

他这一嗓子嚎得变了调,活像被掐住脖子的公鸡。跪着往前蹭了两步,手指头抖得跟筛糠似的:"那厮前日来府上,说什么'吉服要慢工出细活',非要宽限两日!定是那时就动了手脚!"

礼亲王闻言咬牙切齿道:"好个朱红绸,竟敢戏弄本王!"

礼亲王带着数十名家丁怒气冲冲地前往"鸿禧堂",不料刚拐进德胜门大街,就觉出不对劲来。只见素哀斋门前乌泱泱聚着好些人,有拄拐的老翁,有怀抱婴孩的妇人,个个臂缠黑纱,面色凄惶。他们见着亲王仪仗,非但没行礼,反而像见了瘟神似的,齐刷刷背过身去。

有个独臂老兵把孝帽往地上一摔,溅起一蓬尘土。礼亲王坐在轿辇里,透过纱帘看得真切——那老兵空荡荡的袖管在风中飘荡,像面残破的旗。街边卖糖人的小贩突然收了摊,铜锣"咣当"一声砸在地上,惊得马匹直打响鼻。

素哀斋的门板上贴着张泛黄的告示,墨迹未干的样子。礼亲王眯眼细看,那"存货售罄"四个大字底下,还洇着些暗红痕迹,像是谁咬破手指按的血印。他忽然想起昨儿半夜,府里褪色的绸缎在月光下泛着的,也是这般瘆人的暗红色。

赵智缩着脖子凑过来:"王爷,要不奴才去叫..."话没说完,对街茶楼二楼"哗"地泼下一盆冷水,正浇在他新换的绛紫袍子上。楼上小窗"啪"地关上,隐约传来声冷笑。

礼亲王攥着轿帘的手直发颤,这些平素见了他就磕头的奴才,如今竟然敢当着他的面如此无理,心里不禁暗道:“看来我这个时候纳妾,是真伤了他们的心啊!”

礼亲王阴沉着脸,命人将朱红绸带到跟前。只见朱红绸踉踉跄跄地跪倒在青石板上,一身素白丧服在风中瑟瑟发抖。他抬起泪眼时,额头上还沾着几缕白布丝,活像个披麻戴孝的孝子。

"王爷明鉴啊!"朱红绸突然扑倒在地,额头"咚"地磕在石板上,"小人的红绸全变白了,这是老天爷在示警啊!"他颤抖着从袖中掏出一块褪色的布头,"您瞧,这料子昨儿还是上好的云锦,今晨竟..."

话音未落,对街突然传来"哗啦"一声巨响。众人回头望去,只见素哀斋的招牌竟自行坠落,砸在地上碎成三瓣。那"素哀斋"三个描金大字,此刻正巧裂成了"素""哀""示"三个字。

礼亲王脸色"唰"地惨白,攥着马鞭的手不住发抖。赵智见状不妙,正要开口,却被朱红绸一把扯住衣袖:"赵管家!那日我不是说过,将士尸骨未寒,王爷此时纳妾恐有不妥..."他故意提高嗓门,让四周百姓都听得真切,哭着喊道:"王爷啊,这是上天降罪啊。我曾劝说赵管家,可他却骂我多管闲事,说王爷的事轮不到我个商贾插嘴!结果怎么样,招来天谴了吧!这下可让我怎么活,我是招谁惹谁了!"

街角突然传来声冷笑。礼亲王循声望去,只见那个独臂老兵正用仅剩的手,慢慢解下腰间正黄旗的腰牌,"啪"地扔进了旁边的阴沟里。

礼亲王闻言,脸色顿时阴晴不定。他瞥见街角几个书生模样的年轻人正往这边张望,手里还拿着纸笔记录着什么,心头猛地一紧——这要是传到都察院那帮言官耳朵里可就不妙了。"朱掌柜快快请起。"亲王突然换了副和善面孔,弯腰将朱红绸搀扶起来,轻声说道:"此事...确是本王考虑不周。"说着解下腰间荷包,取出几张银票塞过去。

朱红绸得了好处,顿时来了精神,站起来大声招呼道:“王爷体恤!王爷仁厚啊!”转头又对伙计们吆喝:"还愣着干啥?王爷把咱们的白布白绸都买了,赶紧套骡车,把白布白绸都给王爷家送去!"

礼亲王一听这话茬不对,慌忙从轿辇里探出半个身子,急忙说道:“且慢!那些白布朱老板自行处置便是,本王...本王突然想起府里还有要事!”朱红绸赶紧行礼:"谢王爷,那我就把它们以您的名字,赏给您旗下为国捐躯的死者家眷们吧?"

礼亲王点头同意,说着连连摆手,活像在驱赶什么晦气似的。轿夫们会意,抬起轿子就跑,那轿顶的鎏金葫芦在阳光下晃得人眼花。赵智提着湿漉漉的袍角在后头追,活像只落汤鸡。望着远去的礼亲王,朱红绸的嘴角噙着丝冷笑,而对街茶楼二楼,孙守孝的身影在窗边一闪而过。

随后朱红绸将所有的白布全都捐给了那些烈士的家属。

礼亲王回府后,气得将青花茶盏摔得粉碎。他指着跪在地上的赵智破口大骂:"你个蠢材!连个商贾都斗不过!滚!带着你那晦气的堂妹,给本王滚出王府!"

赵智被家丁拖出角门时,裤裆还滴着尿渍。他那位堂妹——曾经的侧福晋,只穿着件素白中衣就被赶了出来,发髻上连根银簪都没留住。街坊们见状,竟有人当街放起了鞭炮,那"噼啪"声惊得赵智一哆嗦,活像只丧家之犬。

其实朱红绸这么做,是孙守孝出的主意。那西洋漂白配方本是孙守孝偶然所得,他建议朱红绸先将卖给王府的红布和彩缎连同库存,都用西洋配方浸泡漂白,但故意卖给赵智的是阴干处理的,这样在礼王府放置一天后就会自然变成白色。其余的则是直接暴晒漂白,等着礼亲王来看,演一出"天降异象"的戏码。此后朱红绸关了红事铺,去做别的生意,倒真是"绝喜"了。

而孙守孝的素哀斋因祸得福,生意越发兴隆,他也始终保持着那份急公好义的本色,成为京城百姓心中的"白事善人"。

三年后的寒食节,素哀斋新挂的"义薄云天"匾额下,孙守孝正在施粥。忽然有个戴西洋墨镜的商人挤进人群,腰间蹀躞带上挂着的翡翠扳指碧光莹然。两人相视一笑,檐角铜铃恰被春风吹响,叮叮当当惊起满树梨花,如雪纷扬。

亲爱的读者朋友们:

感谢每一次指尖轻触带来的温暖回响,你们的点赞与收藏是照亮小冉创作之路的星光。每一个互动都在无声诉说着共鸣,让文字有了温度,让分享变得更有意义。未来的日子里,小冉会继续用心打磨内容,期待与你们在更多好故事里相遇。愿这份双向奔赴的美好,永远鲜活如初。

—— 小冉敬上