你知道抗日战争中,中国军队消耗了多少子弹吗?17亿发!这听起来像一个巨大的数字,但事实却是,光是美军在冲绳战役中的消耗量,就已经超过了中国八年抗战中的全部弹药。

这些子弹背后,藏着的可不仅是钢铁与火药,更多的是艰苦的战斗和无数中国军人的血与汗。从八路军到国民政府,每一颗子弹的背后,都凝聚了他们的生死存亡。

而这一切,仅仅是为了一个简单的目标——保卫家园、捍卫国家。

我们常常在电影或小说中看到中国士兵面对敌人枪林弹雨,依然奋勇向前,但如果你了解过抗日战争的背景,你会发现这背后的“子弹问题”简直可以拍成一部“战争大片”。你没看错,“子弹”这个最基础的战斗资源,也是抗日战争胜负的因素。

中国的子弹,一开始看似不少,但如果放在战场上去比,那简直是杯水车薪。

1937年全面抗战爆发后,国民政府依旧依赖当时有限的兵工厂生产子弹,而子弹的生产并不像我们想象中的那么容易。没错,这可不是一个简单的“按下按钮就能生产子弹”的问题。

首先,整个中国的兵工厂不仅数量少,而且大部分在敌人进攻下早就岌岌可危了。特别是在1937年到1938年这段时间,中国军队的子弹消耗堪称“天文数字”。

按照国民政府的统计,单是1937年到1938年之间,子弹消耗量就高达7.2亿发——而原本剩余的子弹仅剩5亿发,整个供应链一下子出现了断裂。

这其中的难点,首先是生产不足。你得知道,中国当时的兵工厂在装备、技术和人力上的短缺,几乎无法跟日本军队比肩。比方说,我们的步枪、机枪、甚至是炮弹,所需的原材料和生产设备,完全无法满足需求。

抗战期间重庆的兵工厂虽然满负荷运转,但在缺乏燃料、缺电、缺材料的情况下,每年能够生产的子弹数量总和也不过八亿多发。即便如此,面对17亿发子弹的巨大需求,它依旧捉襟见肘。

最令人揪心的是,子弹消耗的速度比生产的速度快得多。百团大战那会儿,八路军的子弹消耗更是疯狂到让人心疼的地步。

平均每名士兵的步枪子弹只有20发,轻机枪的子弹每把也不过30发,根本无法像我们在电影里看到的那样扫射敌人。更惨的是,当时的战士们几乎每打完一轮子弹,都得捡回空弹壳,带回去“再利用”。

换句话说,那段时间的中国军人,除了得和敌人作战外,还得和缺乏资源斗智斗勇,节约每一颗子弹。想象一下,在那么艰难的情况下,竟然能坚持那么久,可见中国人民和军队是多么坚定与不屈。

八路军与新四军:游击战中的“子弹生死线”与国民党军队不同,八路军和新四军的弹药状况就更加堪忧了。为什么?因为他们不仅要面对日军的疯狂进攻,还得应对蒋介石政府的压制。子弹来源成了这两支游击队的“生死线”。想象一下,在战斗中,你连最基本的弹药都不能保障,如何与敌人进行持久作战?

那时候的八路军,几乎依靠的是从敌人手里缴获的弹药。可问题是,缴获的数量有限,战斗时很难拥有充足的子弹。

就拿百团大战来说,正规军的步枪子弹人均不足20发,甚至有很多战斗都得靠“白刃战”来弥补弹药的不足。这个情况其实不仅仅发生在八路军和新四军,整个抗日战场的中国军队几乎都面临着“子弹荒”。

为了缓解这个问题,八路军和新四军就得靠着“脑袋活”——不仅从战场上搜集敌人的子弹壳、弹药,还要通过各种渠道自行制造子弹。兵工厂的建设成为了八路军的命脉之一,尤其在敌人逼近的情况下,兵工厂往往需要自己制作武器弹药。

像抗战初期的陕甘宁地区,八路军就利用地方资源进行兵工厂的建设,制造简单的步枪和子弹,但这些自制的武器能有多少作用呢?相比日军那种配备了大量现代化武器的军队,八路军的“临时拼凑”显得多么脆弱。

不过,尽管如此,八路军和新四军的战士们依旧能在极为恶劣的条件下,用有限的资源打出了震撼敌人的战果。

你要知道,这种情况不仅仅是物资上的短缺,还是精神上的一种极限挑战。尽管装备简陋,战士们却无所畏惧,在敌人枪口下拼尽全力,不断发动游击战,频繁地打击敌人的运输线、通讯设施和后勤补给。

这种对资源匮乏的应对,不仅仅体现了中国军人无限的创造力和坚韧,也展现了中国人民从不放弃、与敌人拼到底的决心。

国际援助与自给自足:两难的抉择那时候的中国,究竟依靠什么来度过弹药危机?首先是外援,尤其是美国的援助,起初起到了至关重要的作用。在抗战前期,美国对中国的援助有限,但随着二战的深入,特别是1942年之后,美国逐步加大了对中国的支持。

到1944年,美国的援助中,子弹的数量接近两亿发,其中绝大部分被用在中国远征军的作战上,国内的获得量仅为五千万发。

可是,随着苏联的对德作战和美军在太平洋战场的需求增加,这些援助逐渐减少,中国的兵工厂开始承担更重的负担。

然而,就算是美国的援助也远远不够,尤其是当美军停止援助后,中国只能依赖自身的兵工厂进行生产。

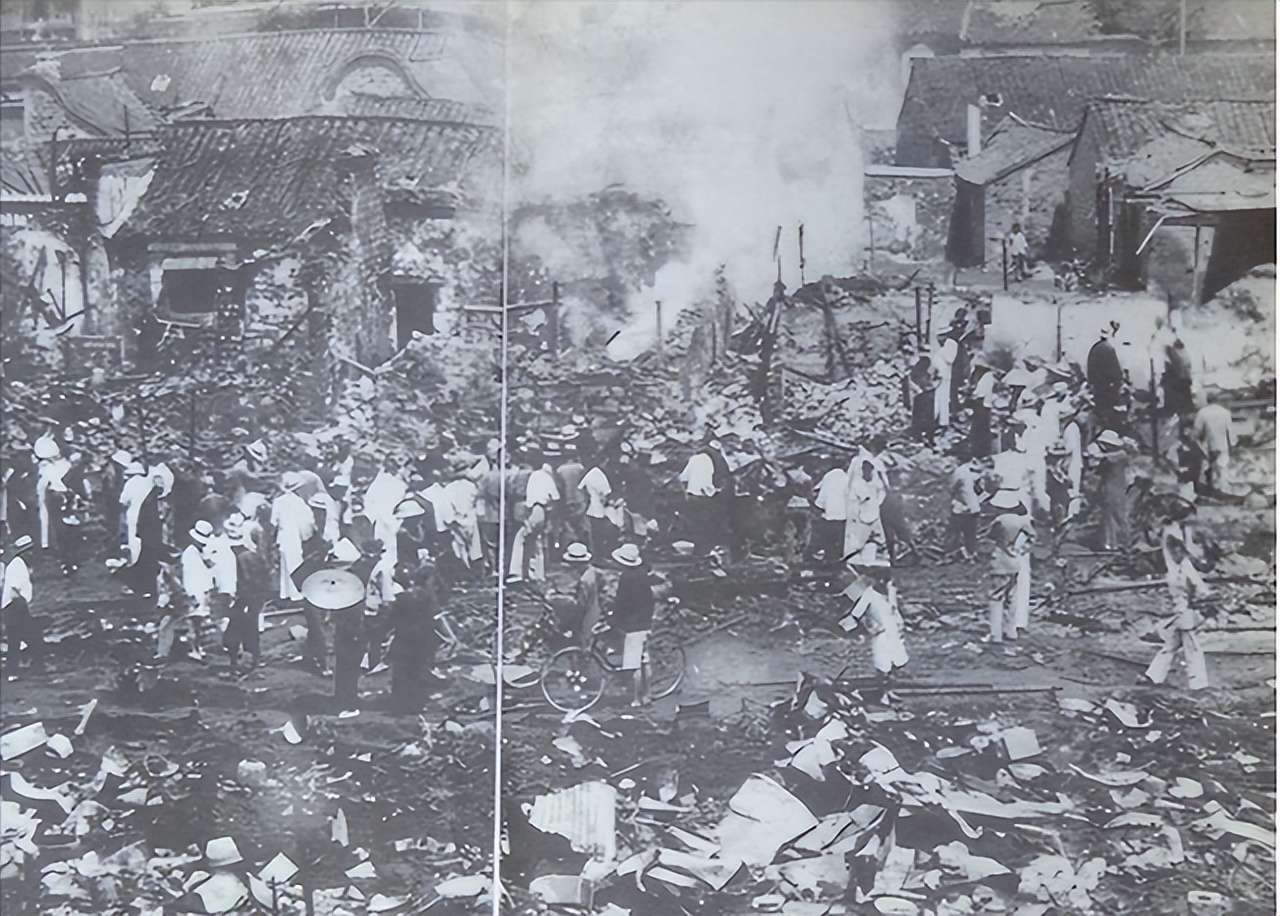

而当时中国的兵工厂能生产多少子弹呢?除了重庆兵工厂之外,大多数小型兵工厂几乎无法满足前线的需求。战争初期,中国的兵工厂几乎都在敌人的轰炸下被摧毁,许多工厂被迫迁到大后方的重庆等地。

然而,即便如此,生产的进度依然难以跟上子弹的消耗速度,尤其是大规模战役爆发后,战斗中的弹药消耗速度几乎呈几何级数增长。

但中国的兵工厂并没有因此倒下。通过“游击战”般的方式,他们加强了内部的自给自足,凭借有限的资源,从炼油开始自制燃料,再到生产子弹和其他武器,这种艰难的生产方式,反映了中国在最困难时刻的坚韧与智慧。

重庆的兵工厂,不仅要应对日军的空袭,还要面对资源的严重匮乏,但他们依然坚持着“战以止战”的目标,每一颗子弹、每一把枪,都凝聚了工人们的热血与汗水。

在抗日战争中,中国军队的弹药消耗无论是从数量上,还是从生产上的艰难程度,都足以证明这场战争的异常艰难。

通过这些数目庞大的数据,我们不仅能感受到中国人民在战场上与敌人作斗争的坚强决心,还能体会到他们在极端困难条件下如何用坚韧不拔的意志力和不屈的勇气,走向了最终的胜利。