鸡鸣驿,又称鸡鸣山驿,位于河北省张家口市怀来县鸡鸣驿乡鸡鸣驿村,是一处建于明代的驿站遗存。鸡鸣驿始建于元代,历经明清两代的修缮和扩建,是中国现存规模最大、保存最完整的古驿站之一。是我国古代邮驿功能最齐全、现存面积及规模最大的古驿站,也是我国迄今为止保存最为完整的一座古驿城。有“世界第一邮局”的美誉。

鸡鸣驿全城近似正方形,边长460米到486 米不等,全城域周长约2000米,占地面积22.5万平方米,城墙高11米,设东西城门。城内五条道路纵横交错,将城区分成大小不等的十二个区域。城内建筑分布有序,有驿丞署、驿馆、庙宇等古迹。

在古代,西门是鸡鸣驿重要的交通出入口之一。作为连接外界的通道,无论是官方的公文传递、物资运输,还是民间的商旅往来、人员出行,都经常通过西门进出。它是鸡鸣驿与外界沟通交流的重要门户,对于驿站的正常运转起到了关键作用。西门在军事防御方面也具有重要意义。一旦遇到外敌入侵或紧急情况,西门可以迅速关闭,城楼上的士兵可以进行防御和警戒,与城墙、角楼等防御设施相互配合,形成坚固的防御体系,保护城内居民和驿站的安全。

西门城楼高大矗立,为砖木结构,有着中国传统建筑的风格特点。城门上方有飞檐斗拱,拱形门额上镶嵌着“鸡鸣山驿”四个大字,不仅增添了建筑的美观性,还具有一定的防雨、遮阳功能,能够保护城门楼的主体结构。

城门洞为拱形,由青砖砌成,坚固耐用。这种拱形结构能够更好地分散城门上方的压力,保证城门的稳定性,历经数百年的风雨依然保存较为完好。

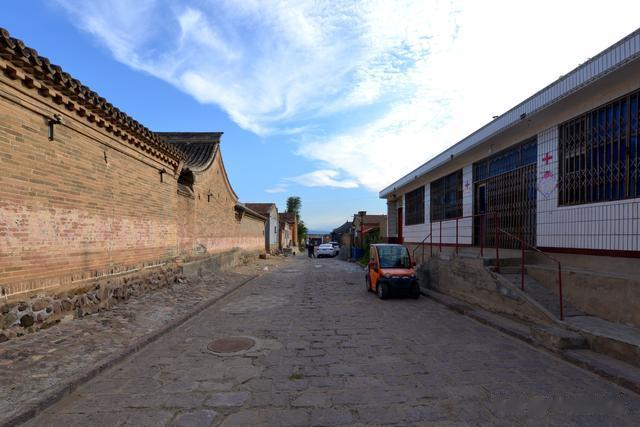

西门内贯穿全城、连接东西城门的长街叫做前街,是鸡鸣驿城内贯通东西的主要街道之一。

城隍位于鸡鸣驿前街的西口路南,硬山小式建筑,屋顶的坡度较陡,利于排水,建筑的木构架结构稳固。在古代,城隍庙是城市或地区的重要宗教信仰场所,承载着人们对于城市守护神的敬畏和信仰。据说庙内还有神话故事、瑞兽以及人物的壁画,但由于铁将军把门,未能观赏。

城隍庙的对面,是一座用各种形状的石块垒砌院墙的小院,院内绿树成荫,虽然院内房屋已经破败,但院墙依然坚固。

东侧是位于头道街西端路北始建于元代的财神庙,属于硬山小式建筑,这是中国传统建筑的一种形式,具有古朴、庄重的特点。

门楼外廊上悬挂“财神庙”匾额,内廊上悬挂“异姓同心”匾额,用刘、关、张三兄弟的故事勉励人们只要同心协力,异姓兄弟同样可以成天下大事、得天下财富。

财神庙内东西厢房和北侧正殿,占地面积 240 平方米。

财神庙正殿面阔三间、进深两间,硬山小式建筑,居中悬挂“钱同人性”的匾额。一方面,钱如人性之镜,面对金钱,人的品性尽显,可考验品德价值观,映出人性善恶。另一方面,钱的流动使用似人的行为模式,与人对利益的追求及复杂的情感相呼应。

殿内供奉着武财神赵公明、义财神关羽和文财神比干。

居中为武财神赵公明。赵公明,陕西终南山人。黑面虬髯,执鞭提索、有黑虎随后,明清时握元宝、有聚宝盆。他曾是瘟神,后成财神,玉帝封其为神霄副帅、正一玄坛元帅。宋元及明清时期其财神形象被广泛接受,民间在正月初五和三月十五祭神祈祷。他在道教信仰和民间传说中地位重要。

左为文财神比干。比干是殷商重臣,因忠谏被剖心而死。后被尊为文财神,形象为文官打扮,头戴纱帽,手捧如意,身着蟒袍,足蹬元宝。他象征公正、公平、诚信和智慧,人们供奉他是敬重其品德并期望获财富好运,在民间信仰中地位颇高。

右为义财神关羽。关羽,三国蜀汉名将,以忠义著称。被尊为义财神,形象威武,丹凤眼、卧蚕眉,面如重枣,手持青龙偃月刀。他代表忠诚、信义、勇敢和正义,人们供奉他是尊崇其品德并期望在商业和人际交往中坚守诚信,获财富成功。在民间信仰中地位极高,商家店铺等常供奉其神像求生意兴隆、平安顺遂。

大殿东西两侧墙面采用沥粉贴金工艺绘有精美的壁画,沥粉贴金工艺使壁画呈现出金碧辉煌的效果,增强了画面的立体感和华丽感。

画面内容展现了丰富的场景和情节。有东西方各国使臣带着各自国家的奇珍异宝朝拜中国财神的描绘,体现了当时的中外交流以及财神在人们心中的重要地位。

人物、动物等形象刻画细腻,表情、动作等细节生动逼真,能够让观者很好地感受到画面所传达的情感和故事。壁画的布局经过精心设计,整体构图协调,人物、场景的安排有序,给人以舒适的视觉感受。

鸡鸣驿曾是一个商贸繁荣的地方,据碑石记载,这里在历史上曾有多达6家当铺。如今,鸡鸣驿仅存一所当铺。这所当铺位于前街与西街交汇处,建筑风格独特,属于硬山顶建筑。

其两面临街,两面开门,这种布局与“南通州北通州,南北通州通南北;东当铺西当铺,东西当铺当东西”的对联有着有趣的巧合。

当铺的东侧便是南北走向的鸡鸣驿西街,西街两侧分布着驿馆和杠房等设施。西街位于中区、与前街等街道相互连接,方便了城内人员的往来和物资的运输。

沿着西街向北,西街与二道街交叉口的东南角是公馆院。这里曾是过往官员、驿使住宿休息之所。

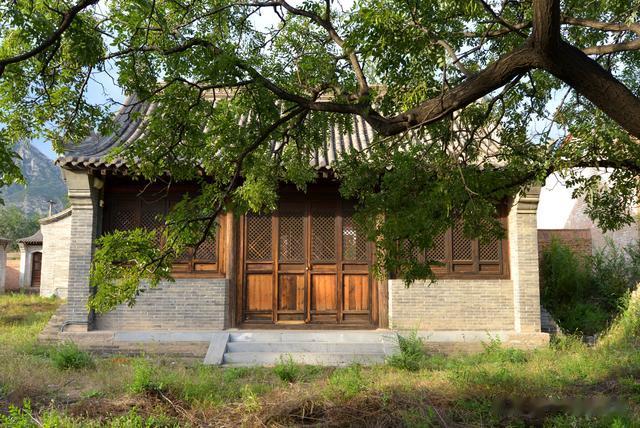

整个驿馆为南北纵列的三进院落,从前院往北至后院后檐长达55米,宽度为23米,占地约1265平方米,是一处极具历史价值的建筑。

公馆院建筑风格古朴典雅,具有明清时期的特色。其布局严谨,房屋错落有致。院内的房屋多为砖木结构,雕梁画栋,彰显着昔日的辉煌。

西街北口有一棵古老的香樟树。是夏季村里的人们休息纳凉的好去处。

鸡鸣驿后街是鸡鸣驿城内两条贯通东西的大街之一。其位置靠近驿城的北侧,与靠近南侧连接东西城门的前街相对。相比前街后街相对较为宁静古朴,有不少历史遗迹和建筑。

鸡鸣驿民俗博物馆位于鸡鸣驿城内二道街的西口路南。是由涿鹿县的一位农民孙玉贵投资建设。孙玉贵从1982 年开始收购皮毛和老物件,后来逐渐成为收藏大家,他为了让自己的藏品发挥作用、传承民俗文化,在鸡鸣驿城内建立了该民俗博物馆。

民俗博物馆的东侧是鸡鸣驿普渡寺。普渡寺始建于明朝永乐年间,整体为硬山小式建筑风格,这是中国传统建筑的一种形式,具有简洁、朴实的特点。

普渡寺硬山小式门楼上高悬着“慈航普度”的匾额。慈悲救渡的理念:“慈航普渡”是佛教用语,佛教认为尘世如同苦海,佛菩萨以慈悲之心救度众生,帮助他们脱离生死轮回之苦,到达解脱的彼岸。

普渡寺现存三间正殿,前出抱厦,东西设配殿。

普渡寺正殿的门额上悬挂着“悲心济世”的匾额。悲心济世的意思是但愿他人获得快乐和扫除疾苦,并通过实际行动来辅助他人实现这些目标。这一概念强调了对他人的关爱和帮助,旨在通过慈善行为来解除别人的痛苦和困难。

正殿内供奉三大士,中间供奉的是观世音菩萨,左为文殊菩萨,右为普贤菩萨,三大士上方塑三教祖师。观音菩萨以慈悲救苦闻名,能闻声救苦,普度众生;文殊菩萨代表着大智慧,能开启众生的智慧之门;普贤菩萨象征着大行,即实践、行动,引导众生去践行佛法。

正殿两侧塑有十八罗汉彩像。十八罗汉是佛教中具有重要地位的群体,他们各有独特的形象和故事,为普渡寺增添了神秘的宗教氛围。

三大士背后是以西游记故事为题材的彩塑,这套悬塑几乎将《西游记》中的所有故事都浓缩在一间小佛殿中。从唐僧的身世、踏上取经之路,到历经九九八十一难,如孙悟空大闹天宫、三打白骨精、大战红孩儿、车迟国斗法、真假美猴王、途径女儿国等经典情节,都通过悬塑的艺术形式得以展现。

《西游记》中的人物塑象栩栩如生、惟妙惟肖。孙悟空的机灵勇敢、唐僧的慈悲坚毅、猪八戒的贪吃懒惰、沙僧的憨厚老实等性格特点,都在悬塑中通过人物的神态、动作、表情等细节展现出来。例如孙悟空手持金箍棒、腾空而起的姿态,仿佛随时准备与妖怪展开一场激战;唐僧双手合十、面容平静,展现出他坚定的取经信念。

龙神庙地处鸡鸣驿城西北中部,西街路东,二道街路北夹角的高地上。其山门位于龙神庙的入口处,是进入寺庙主体建筑的重要通道。

龙神庙的山门与高台基戏台的后墙紧邻。山门与戏楼紧密相连,戏楼在山门的一侧,这种布局在古代寺庙建筑中较为常见,既方便了宗教活动中的表演和集会,也增加了整个建筑群的艺术氛围和观赏性。

从山门进入龙神庙后,山门的左侧便是酬神的戏台,在古代,每逢重要的节日或龙神祭祀活动,可能会在此进行戏曲表演,以娱神和民众。戏台整体为砖木结构,台面宽敞,戏台的四根立柱支撑着上方的屋顶,使其形成一个独立的表演空间。

与戏台相对的龙神庙正殿,正殿为缩廊式建筑、面阔三间、进深两间、硬山顶覆瓦,两侧各有耳房一间。

正殿的窗户全部为象眼式斜方孔窗棂,是中国传统建筑中常见的一种窗户装饰形式,其形状如同大象的眼睛,既具有美观性,又能起到通风、采光的作用。抱厦前的门额上悬挂着“泽沛苍生”的匾额。泽沛苍生的寓意是恩惠像雨水一样充沛地滋润万物,惠及广大民众。

殿内供奉龙母的塑像。在古代民间信仰中,龙母被认为是龙王的母亲,具有一定的神性和庇护力量,民众对其进行供奉和祭祀,祈求风调雨顺、江河安澜。传说中龙母勤劳聪明,有利泽天下的理想,且擅织能耕、心灵手巧,既有扁鹊的医术,又有预测风雨、先知祸福的超人功能。对龙母的供奉,也体现了人们对龙神信仰的延伸和丰富。

龙母神像的前方殿顶塑有两条蜿蜒盘旋、张牙舞爪的神龙,具有很强的艺术表现力和视觉冲击力,能够生动地展现出龙的威严和神秘。在工艺上,可能运用了传统的雕塑技法,将龙的鳞片、龙须、龙爪等细节刻画得较为细腻,体现出较高的工艺水平。

正殿室内三面墙壁上绘有龙神像及五方龙神行雨图、回銮图等。这些壁画和塑像生动地展现了古代人们对于龙神的想象和敬畏,也体现了当时的宗教信仰和文化传统。

正殿室内龙母神像背后两侧绘有龙神像。

正殿室内西墙上绘有五方龙神回銮图。回描绘五方龙神回銮的场景,是对龙神信仰的具象化表达,反映了人们对龙神的敬畏和崇拜,希望通过对龙神的供奉和信仰,祈求风调雨顺、五谷丰登、平安顺遂等。

正殿室内西墙上绘有五方龙神行雨图。五方龙神行雨图反映了人们对龙王能够带来适时、适量雨水,以保证农业丰收和生活安定的美好愿望。

正殿龙母神像背后面北绘韦陀像。韦陀是佛教的护法神,将其画像绘于龙母像背后,可能是一种宗教文化的融合体现,也显示出韦陀在守护龙神庙方面的重要作用。

从龙神庙正殿的北侧,依然能看到其背后面北的韦陀像。韦陀呈现出严肃、威武的神态,他身着盔甲,手持金刚杵,仿佛时刻准备着护持佛法、守护龙神庙。

龙神庙正殿的北侧是白衣观音殿。硬山小式建筑,具有屋顶坡度较缓、出檐较短等特点,面阔三间、进深两间、硬山顶覆瓦,两侧各有耳房一间。

观音殿的窗户依然为象眼式斜方孔窗棂,抱厦前的门额上悬挂着“白衣观音殿”的匾额。

殿内供奉着白衣观音像。观音在佛教中被视为慈悲与救苦救难的象征,白衣观音更是以其纯净、圣洁的形象受到信徒的尊崇。在鸡鸣驿这样一个曾经的交通要道和军事要地,白衣观音殿的存在为过往的行人、商客以及当地居民提供了精神寄托和信仰的慰藉。白衣观音左右分别为善财童子和龙女,善财童子是红孩儿,龙女是娑竭罗龙王的女儿。

殿内观音像背后两侧绘有护法神像,东西两侧墙面上绘有教化众生、传递佛法的场景。

观音像背后两侧的护法神像。

观音殿内西侧墙面上的佛教故事壁画。

观音殿内东侧墙面上的佛教故事壁画。

出了龙神庙,沿着后街一路向东。

龙神庙的东北方向一段砖墙内是永宁寺的遗址。

据记载永宁寺始建于辽圣宗太平四年(公元1024年),历史悠久。其最初名曰中寺,后来改为永宁寺。曾在元朝丁丑年(1277 年)八月,京师发生大地震时处于震中,这一事件也为永宁寺的历史增添了特殊的一笔。

永宁寺是鸡鸣驿城中较大的寺庙,占地约 8000 平方米。原有山门、前后殿、配殿等建筑。不过随着时间的推移,寺庙遭到了不同程度的破坏,如今仅存遗址。从遗址的布局中,仍能大致看出其曾经的规模和建筑分布。

永宁寺在当地的宗教文化中具有重要地位,是人们进行宗教活动、信仰寄托的地方。它也是鸡鸣山地区佛道儒“三教合一”宗教文化的体现之一。

永宁寺在当地的宗教文化发展中有着重要的影响,是当地居民宗教信仰和精神寄托的重要场所。

文昌宫位于鸡鸣驿北部二道街东侧,建于明朝时期,是供奉文昌帝君的庙宇,为旧时驿城子弟读书的场所。山门面阔三间、硬山顶、中间设有较为宽敞的大门,是进入文昌宫的主要入口。门额上悬挂“文教昌明”的牌匾,两侧门柱上悬挂“驿马萧萧报国兴邦犹在耳、旌旗猎猎闻鸡起舞正当时”的楹联。

文昌宫大门前的右侧有一口古井。在古代,这口井是当地居民和文昌宫人员的重要水源之一,为人们的生活和学习提供了基本的用水保障。也有着生命之源、滋养万物的象征意义。

文昌宫建筑格局较为严谨,一进院落,为清代硬山小式建筑,现存有山门、正殿以及左右斋堂各三间,整体建筑风格体现了明代的建筑特色。

正殿前有两棵茂盛的古树,历经百年依然生机勃勃。

文昌宫的正殿坐北朝南、面阔三间、进深两间、前有抱厦、硬山顶覆瓦,两侧各有耳房一间。门额上悬三额匾:“斯文在兹”居中,左为“晴耕雨读”,右为“书城不夜”;前楹联为“群贤毕至一方沃土泽新境,众志成城无限诗心唱大风”,门联“自古文昌兴国运,而今笔健著华章”。

殿内居中供奉着文昌君,其=面目和善,胡须飘洒,一脸正气,左右“天聋”和“地哑”两胁侍。在中国历代考试都是绝密之事,传说让天聋、地哑做文昌帝君的书童,是因为他们不会泄密。这两个形象在文昌宫的供奉中具有独特的文化寓意和象征意义,也体现了古人对文昌帝君掌管士人功名禄位的一种神秘化和神圣化的理解。

殿内东西两壁绘有文昌帝君百字铭。“寡欲精神爽,思多血气衰。少杯不乱性,忍气免伤财。贵自勤中得,富从俭里来。温柔终益己,强暴必招灾。善处真君子,刁唆是祸胎。暗中休放箭,乖里藏些呆。养性须修善,欺心没吃斋。衙门休出入,乡党要和谐。安分身无辱,闲非口莫开。世人依此语,灾退福星来。”这百字铭涵盖了为人处世、修身养性、品德修养等诸多理念,教导人们要清心寡欲、勤奋节俭、与人为善等诸多重要的观念。

正殿两侧山墙象眼的壁画以花卉、奇石、人物、竹林、古树为基本题材。

正殿两侧为东西厢房。

东厢房面阔三间、进深两间、硬山顶覆瓦、缩廊式建筑。现为“国学教育基地”,缩廊明柱上悬挂着“忆往昔邮驿历经风雨,看今朝真情传递书香”的对联。南北券门额分别为“尼山地”“图书府”。

西厢房面阔三间、进深两间、硬山顶覆瓦、缩廊式建筑。缩廊明柱上悬挂着“福地明宫书好运,古城驿马带佳音” 的对联,北券门额为“翰墨林”。

南券门额为“泮水宫”

南券“泮水宫”下的“马上封侯”壁画。

(未完待续·古驿鸡鸣史韵扬,城墙犹记旧邮忙)

2024-09-13

感谢您的关注与观看!