1949年1月,被誉为国民党“一代战神”的杜聿明在安徽萧县张家寨镇被解放军生擒活捉。

而后,心绪紊乱、消极颓废的杜聿明几经辗转,转入进了北京“功德林”战犯管理所,接受政治教育与劳动改造。

极其自负,且心高气傲的杜聿明在刚被关进战犯管理所的时候,很是痛苦,他对于国民党政府的彻底溃败,异常地纠结,始终无法释怀。1959年,杜聿明有幸成为了新中国成立后的第一批特赦战犯之一。

1973年,洗尽铅华、心胸豁然开朗的杜聿明应邀到韶山参观毛主席的故居时,曾由衷地盛赞毛泽东才是百年难寻的一代旷世奇才。

随着杜聿明接触了越来越多文武兼备、谦逊豁达的共产党高级将领,他对于国民党政府的“不幸”失败,终于有了一个非常清晰的认识--

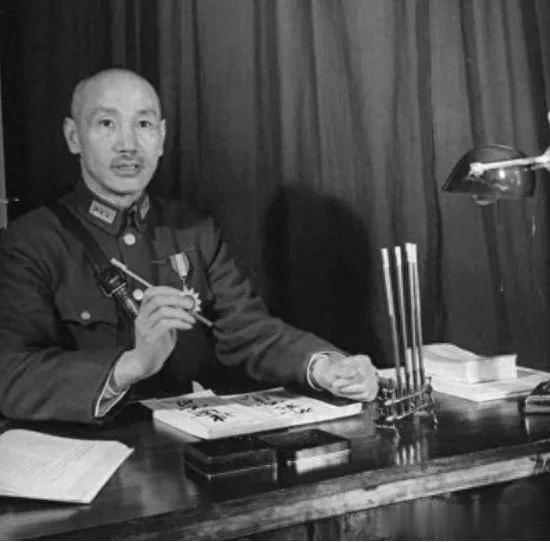

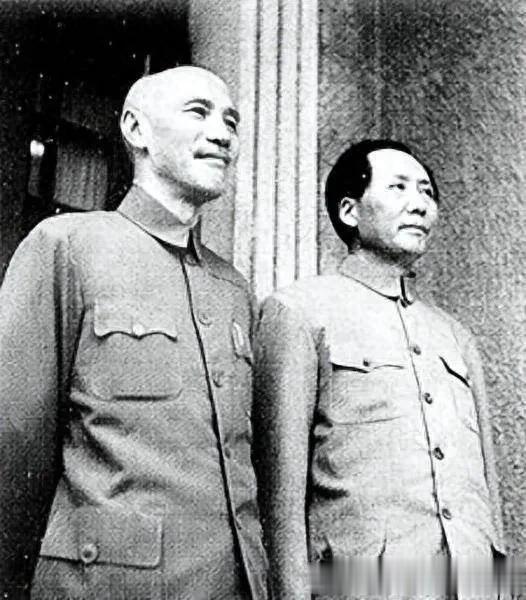

毛主席实则是当今世界当仁不让的伟大的军事家、战略家、指挥家,杜聿明通过对毛主席与蒋介石作战指挥能力的对比考量,比较充分地印证了毛主席卓越的统帅才能和战略智慧。

杜聿明还曾“寻根”专访过多座抗战遗址,在庄严、肃穆的展馆内,他忐忑不宁、如履薄冰地看到了三大战役的部分影像资料。

辽沈战役和淮海战役,杜聿明都“痛彻心扉”地亲身经历过,抚今忆昔,往事仿若历历在目。

杜聿明心惊肉跳地想起了往昔诸多“意难平”的尘封旧事,他清楚地记得,大权在握、颐指气使的蒋介石曾多次跨级,直接插手指挥部队,把他精心部署的作战计划全盘打乱。

彼时,危机重重的杜聿明,虽然咬牙切齿地在心中痛恨蒋校长,但作为一名“刚正不阿”、杀伐决断的军人,必须无条件地服从上级的任何指令, 至于成败与否,只能各安天命,亦或者听天由命……

一部波澜壮阔、跌宕起伏的中国近代革命史,亦是毛泽东与蒋介石逐鹿中原、南北决战的斗争史。

那么,毛主席所领导的人民军队,究竟是靠什么来全面打赢蒋介石全副美式装备的百万国民党军队?答案则显而易见--

在未遇到毛主席之前,自诩天赋极高,科班出身、运筹帷幄的蒋介石,也是一名打遍天下无敌手的武林高手,他先后打败过李宗仁、冯玉祥、唐生智、阎锡山、陈济棠等地方军阀名流,亦是一路高歌猛进,从胜利,翩翩地走向另一个胜利。

蒋介石在保定陆军学堂和东京振武学堂都曾深造过,当年孙中山“相中”蒋介石,委任他当上黄埔军校的校长,就是因为当时蒋介石的“文治武功”,堪称一流。

而儒雅、“腼腆”的毛主席则非军人出身,他曾主持过工人运动、农民运动和统战工作,只在湖南新军中服过半年兵役,甚至主席从未在真正意义上主持过军事工作。

一生从无一仗败绩的世界军事奇才毛主席,却从未上过一天军校,亦没有在学堂系统地学习过任何的军事理论。那么,主席是通过何种方式,作出如此之精准的军事预判与全局战略定位?

然而更令人匪夷所思、讳莫如深的是,毛主席麾下的诸多叱咤风云的将帅,都曾上过军事院校,而出身“寒微”的毛主席,又是怎样令他们彻底折服,心悦诚服地接受他的调遣与指挥?

美国前助理国防部长菲利普·戴维逊曾“小心翼翼地”问过毛泽东上述问题,主席的回答虽风淡云轻,却又极富辩证论:“我曾是一名手无缚鸡之力的老师,从未想过有朝一日要学着打仗,那因何我要学会打仗?道理浅而易见,那是因为国民党大搞白色恐怖,残杀了数以万计的共产党员,我们没办法,只好拿起枪刀上山打游击。后来,因果循环,我就成了一个兵。”

毛主席虽非行伍出身,亦不曾潜修过兵书,但不可否认的是满腹韬略、决胜千里的“教员”,是世界所公认的最杰出、最伟大的军事家、指挥家和思想家。

虽然毛主席没有经过正规的军事训练,但他却极爱读书,又擅于在实践中总结经验教训,并绝妙地应用于瞬息万变、诡异莫幻的战场,因此,取得了辉煌的不朽战绩。

而恃才傲物、出身非凡的蒋介石,虽然一直不承认他的军事才能及腹藏韬略远低于毛主席,但是从他对美国大兵卑躬屈膝、唯命是从的低姿态,能够管中窥豹,可见蒋介石有多么的“恐美”。

而毛主席却能气定神闲地在朝鲜战场打得美军精锐尽皆丢盔卸甲、望风而逃,究竟谁的军事素养高,就能立见高下。

蒋介石任人唯亲,处心积虑、饮鸩止渴地苦心经营着“黄埔浙江派”,并在国民党的中高层建立了数量庞杂的众多“山头”,妄图以此来笼络人心,明里暗里发号施令,树立其至高无上的“权威”。但是他的这一拙劣做法,实则更令人心不古的国民党内部离心离德,彻底地失去了凝聚力和战斗力。

蒋介石喜欢大权在握、一言九鼎的“皇权”感,每到关键时刻,蒋公就喜欢赤膊上阵,进行蛮横的军事干预,杜聿明有刻骨铭心的痛心体会,淮海战役皆因蒋公突然空投了手谕,才造成了杜聿明的几十万精锐部队折戟沉沙。

而毛主席在慎重处理事务、民主讨论决议时,则显示出了一种善于陈述,亦善于倾听的低姿态,他更多地会关心宏观战略,把握好大方向,至于在下级的执行层面,主席则放心地交予前线的指挥官去全权负责实施。

毛主席从不事无巨细地去过问部队的任何军事行动,也不会凭空去“假想”,更不会对前线指挥官的实际指挥进行莫名其妙地干涉与质疑。

而我军骁勇善战的指挥官大都是经过大革命时期千锤百炼所历练的杰出将帅,他们不仅精通作战指挥,亦有带领部队冲锋陷阵的丰富实战经验,更为重要的是我军的将帅们在开辟革命根据地的过程中,早已练就了超强的军事领导才能和驾驭全局的强悍能力。

有研究者将毛主席出神入化的战场指挥,比喻为“下围棋”,他善于排兵布局,往往谋定先机便会“信手拈来”,然而一子一目的争夺厮杀,却往往都放手给真正的前线指挥官去“自由”发挥。

在欧洲主战场取得胜利后,毛主席便“冒险”地将延安的两个旅从国民党和日寇的占领地之间,抽调到湘粤边界一带。

这看似非常“激进”的举动,实则是剑走偏锋,为了有效地造成牵制住蠢蠢欲动的国民党军队,虽然因为日本投降而未能顺利实现卓有成效的环形“钳制”,但由此足以显示出毛主席谋篇布局、精妙排兵布阵的“泼辣”风格。

闻名于世、堪称经典的三大战役,更能凸显出毛主席战略家的特质——主席灵活地在战役指挥中,频繁地使用“运动战”的战法,大胆地调动大兵团迂回穿插,忽儿内线,忽儿外线。

这令墨守成规、需要更长反应时间的国民党部队难以适应,而蒋公却还依然故我地坚持着他的“一插到底”的守旧做法,这无疑加速了国民党军队的全线溃败。

毛主席一生用兵如神,这并不是凭空想象的一句空洞的颂词,而是主席在面对一次次严酷斗争,一场场伟大胜利之后所总结的宝贵经验,是在艰苦卓绝的革命战争年代,浴血奋战的亿万军民的实践感知和有效共识。

蒋介石兵败去台之后,才逐渐地认识到了因自我的刚愎自用、心胸狭隘所导致的严重后果。

然而,一切已经为时已晚,他在大陆曾经拥有的万里江山,现如今都已归属人民政权。夕阳西下时,百无聊赖的蒋公只能孤独地依偎在老藤下,心事重重地看着人间的最后一抹繁华。