在中国近现代历史的长河中,有许多杰出的军事人物,其中粟裕元帅和陈赓将军都是耀眼的存在。他们的生平和战场上的优异表现,不仅彰显了英勇无畏的军人品质,更展示了深厚的战友情谊。两位将军携手并肩,共同书写了一段中国军事历史上的辉煌篇章。

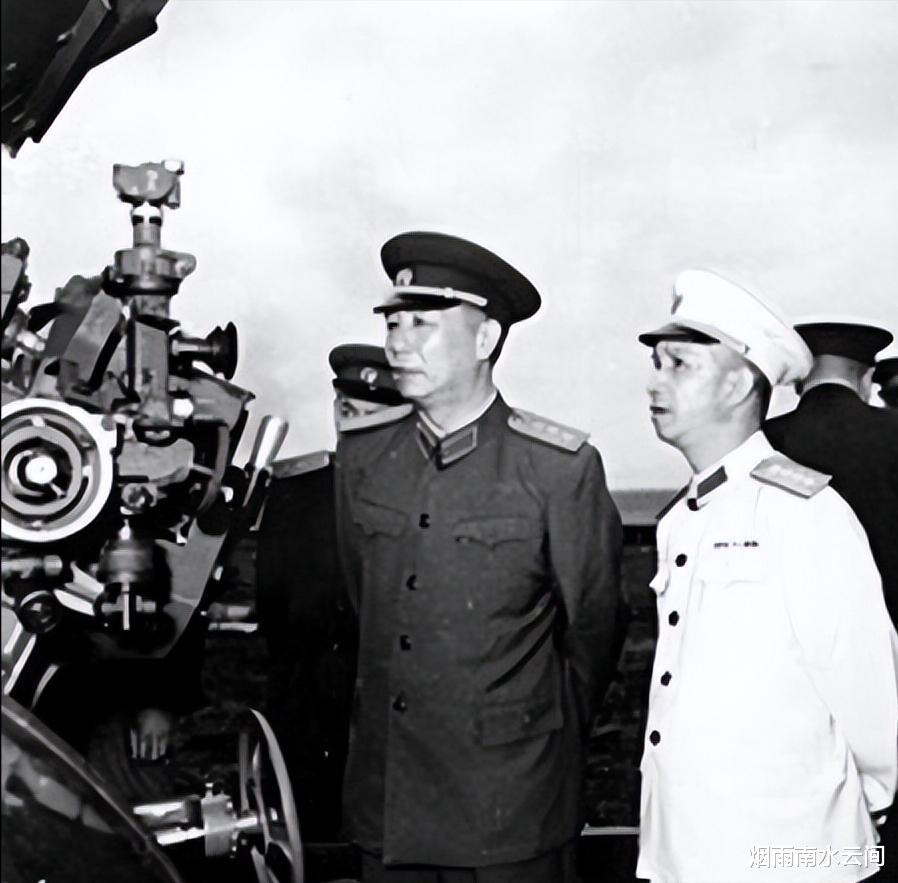

1961年,两人在疗养院相聚。彼时,粟裕因为郁郁不得志,不得不暂时退出政坛,到疗养院休养。陈赓见到他后,耐心分析了他的两大不足之处,为他往后的人生指明了方向。

那么,陈赓究竟都说了些什么?

今天我们就来讲讲这件事。

粟裕元帅的生平粟裕,原名粟志裕,生于湖南会同一个普通人家。自幼饱读诗书,酷爱文学。上学期间受到爱国思想感召,毅然选择了参军入伍,踏上了军旅生涯。1927年,粟裕正式加入中国共产党,成为我党不可或缺的一员。

参军后,粟裕以其过人的军事天赋和不屈的意志,迅速崭露头角。抗战之前,他跟着叶挺走南闯北,积攒了大量人生经验。同期,因为被敌人大面积围剿,不得不带领当地游击队进入深山顽强抗争。

在这段时间内,他目睹了一个又一个战友被敌人杀害,其中就包括方志敏同志。国仇家恨汇聚一起,让他更加坚定了“砸碎旧社会,赶走侵略者”的伟大理想。

在抗日战争中,他参加了多场战役,立下赫赫战功,被誉为“湘江第一战将”。解放战争时期,粟裕又先后领导指挥了淮海战役、渡江战役等重大战役,以出色的指挥和作战能力,为中国革命胜利立下了不朽功勋。

和粟裕一样,陈赓大将也是位战功赫赫的老将军。

陈赓,出生于1903年,湖南湘乡人。早年在黄埔军校接受军事训练,后参加北伐战争和抗日战争。他以其出色的战斗技能和坚韧不拔的品质,逐渐成为中国革命的杰出领导人之一。

值得一提的是,因为个人能力过人,加上人缘很好,陈赓在国民党那边也有着极高的威望。当年北伐战争,蒋介石失败欲自杀,就是他拦住了蒋介石,并背着这位后来的敌人一路逃出包围圈。

后来在上海被抓后,国民党内大量黄埔军校同学为他求情,蒋介石本人甚至亲自到医院看望他。但陈赓已经坚定了革命理想,始终不愿正面看蒋介石。蒋介石又气又恨,却怎么也舍不得杀这位救命恩人,只好睁一只眼闭一只眼让他“逃”走。

在抗日战争和解放战争中,陈赓参与了许多重要战役,如东征陈炯明、白晋战役、解放战争等,展现了出色的战略眼光和勇敢无畏的战斗精神。他的杰出表现使他成为了中国人民解放军的杰出领导人之一,被誉为“战争艺术家”。

粟裕元帅和陈赓将军,是中国革命历史上的两位杰出领导人,他们在战场上曾有过多次合作。两位将军不仅在军事上互相信任,更在思想上有着相似的理念和观念,因此一见如故,成为了铁杆战友。

在长期的革命战争中,粟裕和陈赓携手并肩,共同面对着敌人的进攻,共同书写了革命战争的辉煌篇章。他们相互配合,相互信任,共同制定战略战术,取得了一次次战役的胜利。无论是在野战指挥还是在战斗中的表现,粟裕和陈赓都是一流的军事领导人,他们的合作使得解放战争的胜利更加坚定和可靠。

在长期的战斗中,他们不仅在战略上睿智果断,在战术上灵活机动,更在战斗中体现了勇气和决心。

粟裕在淮海、渡江等战役中,率领部队与敌人浴血奋战,展现出了过人的指挥才能和战斗勇气。他善于运用兵力,巧妙布置战场,始终保持战斗的主动权,取得了一次次重大胜利。

而陈赓在情报战线、解放战争中,亦表现出了出色的战斗技能和指挥才能。他不畏艰险,不惧强敌,率领部队奋勇作战,在看得见和看不见的战场上,多次击败敌军,保卫了国家的尊严和领土完整。

粟裕和陈赓之间的友情是深厚而珍贵的。两位将军在长期的战斗中,结下了深厚的战友情谊,他们相互信任,相互支持,在危难时刻始终彼此搀扶,共同面对着战争的考验。

而这,也是1961年,陈赓能推心置腹说出粟裕两条大忌的重要原因。

政治能力欠缺1961年,一场意义非凡的相见发生在疗养院里,两位曾经并肩作战的将军——陈赓和粟裕再次相逢。这次相见不仅是友情的延续,更是一次深刻的思想交流。在这次会面中,陈赓对粟裕的遭遇进行了分析,并指出了粟裕在政治上的不足之处。

在交谈中,陈赓对粟裕的遭遇进行了深入的分析。他指出,粟裕虽然在军事上实力雄厚,但在政治能力上却有所欠缺。这一点导致了粟裕在战后,无法得到应有的认可和成就。陈赓认为,军事将领不仅需要具备过硬的军事技能,更需要具备政治眼光和决策能力,才能在战后的政治舞台上立足并取得更大的成就。

仔细分析了粟裕的表现后,陈赓认为,粟裕在政治思想上相对较为单一,缺乏灵活性和包容性。他对于政治斗争和权力博弈的理解不足,使得他在政治上难以应对复杂的局势和挑战。

另外,为将者需要有独断乾坤的魄力,所以在战场上,作为军事主帅的粟裕需要一言定乾坤。但在战争结束后,政治场上却不能这么做。政治是一门协商的艺术,最忌讳搞一言堂。如果不善于团队合作和集体领导,很容易使自己在政治斗争中,陷入被人孤立和反感的局面。

而粟裕在领导风格上较为强势,缺乏与人沟通和协调的能力。这是常年战争留下的本能习惯,但却不适用于战争之外的场景。如果不及时加以改正,势必会出现问题。

此外,粟裕在政治手腕和策略上也有所欠缺。他往往过于直接和坦诚,缺乏政治上的曲折婉转,这使得他在政治斗争中处于下风,无法有效地应对对手的挑衅和攻击。

粟裕在陈赓的指导下,对自己的政治能力进行了深刻的反思。他意识到了政治在战争结束后的重要性,决心加强政治学习和思考,提高自己在政治上的能力。他深知,只有具备了全面的军事和政治能力,才能在新的历史时期中,继续为国家和人民做出更大的贡献。

欠缺人情世故1961年,郁郁不得志的粟裕不得不来到疗养院,躲避外界纷纷扰扰。在这里,他遇到了同样在休养身体的陈赓。

得知粟裕的烦恼后,陈赓大方为这位老朋友分析了一系列问题,并指出了未来努力的方向。

陈赓分析了粟裕遭遇挫折的第一个原因,即在人情世故方面有所欠缺。

在战争年代,尤其是和党组织失联的那三年间,粟裕带着少数游击队,坚持在敌后活动。因为环境特殊,在很多时候,都需要领导人最终拍板做决策。这导致了粟裕养成了固执且霸道的性格。

后来联系上党中央后,等待粟裕的也是一场又一场大战。这特殊的环境,对人的要求并没有变过。而粟裕也在这其中,继续按照本能做出反应。

但等来到淮海战役时,情况就变了。

当时,作为主帅的粟裕有个很尴尬的问题,那就是身边一应人,尤其是属下指战员,大多数都是资历比他老的同志。这些同志大多有自己的骄傲,对他的各种决定很是质疑。而粟裕本身在人情世故方面的熟练度,也不足以支撑他解决这些问题。

好在中央及时看出了他的窘迫,派来资历深厚的陈毅元帅和他搭帮指挥。在这之后很长一段时间,人情世故方面的问题,都有陈毅元帅来全权负责。而粟裕只需要专心应对军事即可。

然而,随着战争的结束,粟裕需要自己把握一切,而他的性格刚正不阿,缺乏灵活变通,容易得罪许多人。这也导致了他晚年的郁郁不得志。

在交谈中,陈赓向粟裕提出了自己的建议和劝解。他认为,粟裕应该尽可能地,改变自己在人情世故方面的不足之处。虽然粟裕的性格刚正不阿,但在面对复杂的社会关系时,适当的变通和妥协也是必要的。他建议粟裕多与人交流沟通,多学习借鉴他人的经验,以更好地适应新的社会环境。

陈赓的建议使粟裕深思良久。他意识到自己在人情世故方面的不足之处,决心努力改进自己,提高自己的社交能力和人际关系处理能力。他明白了在新的社会环境中,不仅需要有过硬的军事素养,更需要具备与人相处的智慧和灵活性。因此,粟裕决心接受陈赓的建议,努力改进自己,在晚年追求更多的成就和进步。

这次交流不仅对粟裕个人的成长和进步有着重要意义,也为中国革命历史上的英雄人物,留下了宝贵的思想遗产。陈赓和粟裕的友情,见证了彼此的成长和进步,也为我们提供了宝贵的思想启示。通过相互交流和学习,我们可以更好地认识自己,改进自己,在新的历史时期中迎接更大的挑战和机遇。