近年来当我们在用吡虫啉防治蚜虫的时候,有时候会发现效果没有以前这么好了,反而像是没打什么药似得。

随着这一情况的显现,农业生产上也逐渐开始重视这方面,并且开始寻找替代吡虫啉的新药剂。

之所以会出现这种情况,和害虫的抗药性有关。

在吡虫啉首次被引进我国之前,随着其特有的强效性,能够在很短的时间内将害虫灭杀,对作物也不会造成太大的伤害,甚至是连喷7天后作物上面都能找到未死尽的害虫尸体。

但当我们学会使用吡虫啉后,就发现其对害虫的致死率越来越低,这就是因为我们长期使用导致害虫产生了抗药性。

自此之后,农业生产中就开始不断寻觅替代吡虫啉的新药剂。

那么这些新药剂有着什么特殊之处,又分别具备怎样的特性呢?

这些药剂使用起来是否合适呢

我们该如何挑选才能让农作物不受到侵害呢

新型烟碱类杀虫剂。

为此,兽医药品评价中心、作物研究所以及中国病毒病研究所等多个机构,都对于吡虫啉开展过评估和调查。

在调查过程中发现了一个现象,就是有些农田使用吡虫啉多年,导致蚜虫抵抗力越来越强,甚至到最后用吡虫啉直接对蚜虫喷洒都没什么效果,更不用说防治蚜虫了。

于是为了尽快解决这个问题,将其升级为更高级别的产品,这种产品主要分为烟碱类和啶类。

烟碱类产品有着更加高效的特性,但价格较贵,所以在实际的生产中使用较少。

而高效的啶类产品则因其高效、便宜、便于用药以及更高的持效性,因此被广泛应用于各个领域。

其中更向高级别迈进的第一代新品种是啶虫脒。

2017年9月份,我国将其引进,并且开始使用。

该药物是以烟碱作为基础结构分子的合成衍生物,在其基础结构上加入了某些基团之后,合成了不同类别的烟碱类杀虫剂。

于是根据这些新型烟碱类杀虫剂的作用机理和化学结构的不同,又将其分为了三个类别。

分别是第一类新烟碱类(第一代):主要以噻虫嗪和啶虫脒为主成分。

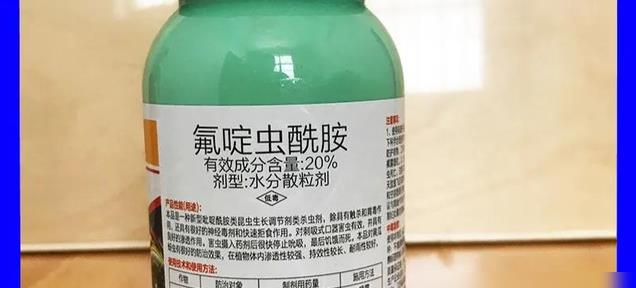

第二类的新烟碱类(第八代):包括噻虫胺、氟啶虫酰胺和吡蚜酮等主成分。

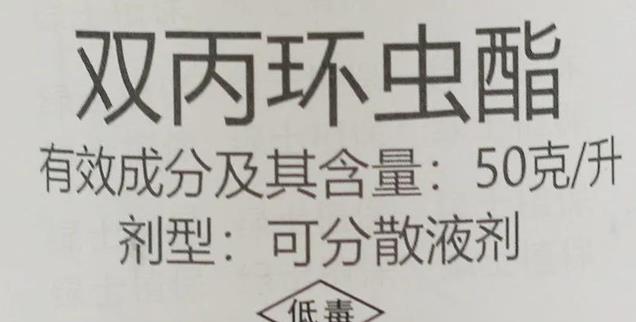

第三类的新烟碱类(第二代):则是丙烯类杀虫剂,包括双丙环虫酯和螺虫乙酯等主成分。

根据现实使用统计的数据来看,目前能达到70%控制率的药物,都是属于第一和第三类的新烟碱类杀虫剂。

那么它们都具备哪些特色呢

1. 第一类新烟碱类—主要包括吡虫脒和噻虫嗪。

其中噻虫嗪喷洒到作物上的位置,会在一小时内渗透到叶片内部,并随着植物体的液流进行运输,实现内吸传导效果。

其作用机理主要是通过作用于害虫体内神经系统中的烟碱受体,从而导致其无法进行正常的信息传递,最终导致麻痹死亡。

而且噻虫嗪在防治蚜虫时具有速效性强、范围广等特点,它主要通过与房室酸酶结合来发力,同时还有一定的触杀毒力。

一旦花蕾接触到噻虫嗪, 就会使房室酸酶失去活性,最后导致死亡。

生产数据显示,噻虫嗪防治蚜虫具有比我国内农36号更好的效果,而且它还具有持效期长和抗雨水冲刷等特点,即使经过降雨后仍能保持优良效果。

噻虫嗪被广泛用于农业中,可以有效防治多种害虫,对如香蕉叶螨、棕榈象甲以及亚热带松材线虫等害虫均有很好的效果。

根据统计数据,对抗性蚜虫喷施噻虫胺0.4%悬浮剂进行防治试验,其有效率为30.6%~40.2%,略低于25%吡虫啉水剂80%~84.2%的有效率,但这种结果也表明了噻虫胺相对于吡虫啉更具优势。

综上所述,第一和第二新烟碱均具有自身独特的优点,然而由于其中第一新烟碱存在一定的农残问题,因此在蔬菜、果树等授粉期间一般不推荐使用其进行防治,而建议选用第二新烟碱作为替代。

新型吡丁类—氟啶虫酰胺、吡蚜酮

氟啶虫酰胺:作为新一代具有优异内吸特性的吡丁类杀虫剂,对抗性蚜虫表现出良好的防治效果。它通过内吸传导作用迅速渗透到植物体内,并对害虫产生快速作用,提高了防治效率。

吡蚜酮:也是一款新一代具有优异内吸特性的吡丁类杀虫剂,同样对抗性蚜虫有效。它具有较低的施用浓度,并且对人畜无害,相对较少造成环境污染,因此是一种更加安全环保的选择。

综上所述,新型吡丁类杀虫剂在防治抗性蚜虫方面表现优异,不仅具有较高的防治效率,而且对环境和人畜安全性较高。

然而,它存在着速效性慢的问题,因此不适合在蚜虫初孵化时使用。在不同阶段打药,其效果也有所差异,比如在第二侵染期使用,它表现出很好的效果,但在第三侵染期打药效果则比较差,因为此时害虫体内已经出现抵抗力,再加上双丙环有一定的内吸性,体内已经有药物,自然就没了防治效果了。

尽管如此,它在大田作物中还是比较适合使用的,一般1-3年更换一次即可,但在果区和蔬菜区使用可能就不太适合,因为据统计显示果区和蔬菜区都有一定的抗药性了,所以再加上双丙环速效性慢,就更加不适用了。

此时如果想要换的话,可以换成螺虫乙酯进行替代,同样适合大田作物,因为它主要通过植物体内进行传导,并且还具备一定的内吸性,更适合用于防治红薯上的地老虎以及豆地上的豆天牛,还有玉米上的玉米夜蛾等害虫。

其实一般情况下都不建议长期使用同一家公司生产出来的药物,但是在发现抗性特别严重的情况下,为了确保农作物能够增产增收,此时可以考虑换成其他公司生产出来的药剂,通过复配不同产家的药剂来降低作物害羣体内产生抗性的几率。

替代吡虫啉的新选择

针对不同抗性的蚜虫,需要选择不同的新药剂。首先,对于1或2级抗性的蚜群,可以使用0.1%氟啶虫酰胺+20%噻虫胺悬浮剂,这种组合效果良好,能够达到77.3%的防治效果,其中4倍用量可达到79%。

如果是3级抗性的蚜群,则可选择20%吡蚜酮悬浮剂进行处理,这种药剂具有较好的效果,可以达到60.4%。对于4级抗性的蚜群,则可以采用5%氟噻鲜油水稀释液进行喷洒,这种方案所需成本最低,仅需8元/亩,能够达到66.6%的防治效果。

如果遇到5级及以上抗性的其他类型蚜群,则可以使用6%或8%微囊悬浮剂进行处理,这种制剂类型能够有效应对较高等级的抗性,同时也具备较好的防治效果,可以达到91.6%。

针对已知有高抗性的其他类型蚜群,如红柳干蚜和麦蜘蛛等低空杀灭功效较差的一些品种,还可选择13%氟啶微胶囊悬浮液来进一步提高防治效果,该方法可降低生态环境污染,同时也能保证农作物减灾增收。

针对第八级及以上抗性的蓟马可选用77%啶脒富油微囊制剂,对1级以及二级抗性的棉蚜可先喷20%噻软油微囊悬挂液,其余抗性级数选择则采用浓度更高的7%微囊悬浮液。

因此,在选择新农药替代吡虫啉时,需要根据不同级别抗性的害群,选择对应型号、浓度和类型的新农药进行作业,以达到最佳防治效果并减少生态环境污染。