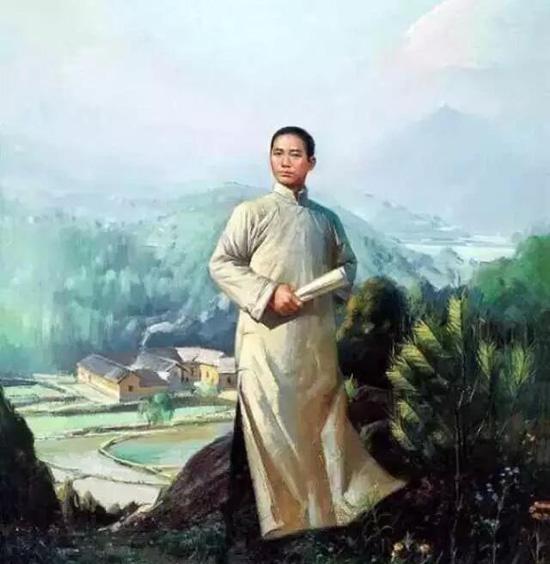

在那个封建礼教盛行的年代,婚姻常常是父母之命、媒妁之言的产物。18岁的罗一秀嫁给了年仅13岁的毛主席,这段婚姻看似风光,却未曾圆房,成为毛主席一生中无法回避的往事。罗一秀的短暂人生,犹如一面镜子,映射出封建婚姻制度的压抑与无奈。她的去世不仅是个人的悲剧,更是毛主席思想转变的催化剂,推动他对婚姻自由的向往。今天,我们就来聊聊这段历史,看看它如何影响了毛主席的思想和中国的婚姻观念。

正文

在那个年代,婚姻就像一场没有彩排的戏剧,演员们被迫上台,台词却由别人写好。罗一秀和毛主席的婚姻就是这样一出戏。罗一秀,湖南韶山的一个普通姑娘,嫁给了毛主席,这段婚姻在当时看来是门当户对的好事。然而,婚后两人未曾圆房,毛主席一心求学,罗一秀则独守空房,忍受着村里的闲言碎语。

这段婚姻的背后,是封建制度对个人意志的压制。毛主席对这场婚姻是拒绝的,他认为自己还小,正是读书的年纪,娶媳妇这种事不该强加在他头上。罗一秀的去世,成为毛主席思想转变的重要契机。他开始反思封建婚姻制度,倡导婚姻应基于爱情而非家族利益。

毛主席的思想转变,不仅影响了他个人的婚姻观,也推动了中国社会对婚姻制度的重新审视。罗一秀的去世,让毛主席更加坚定了自己的思想,婚姻不应该是父母之命,而应该由自由的爱情决定。这种思想在当时的中国是新潮的,也影响了他后来的婚姻选择。

虽然毛主席未曾公开提及罗一秀,但他对她的家人给予了特殊的关怀,这种举动被视为对罗一秀的某种补偿和纪念。罗一秀的命运,虽未改变历史,却在某种意义上成为了毛主席思想形成的起点之一。

总结

罗一秀与毛主席的婚姻,是封建制度下个人命运的缩影。她的短暂人生,揭示了封建婚姻制度的压抑与无奈,也成为毛主席思想转变的重要催化剂。毛主席对婚姻自由的倡导,推动了中国社会对婚姻制度的重新审视。罗一秀的去世,虽未改变历史,却在某种意义上成为了毛主席思想形成的起点之一。她的命运,提醒我们珍视个人意志,追求婚姻自由。正如毛主席所倡导的,婚姻应基于爱情而非家族利益,这种思想在当时的中国是新潮的,也影响了他后来的婚姻选择。罗一秀的故事,虽已成为历史,却依然值得我们深思。