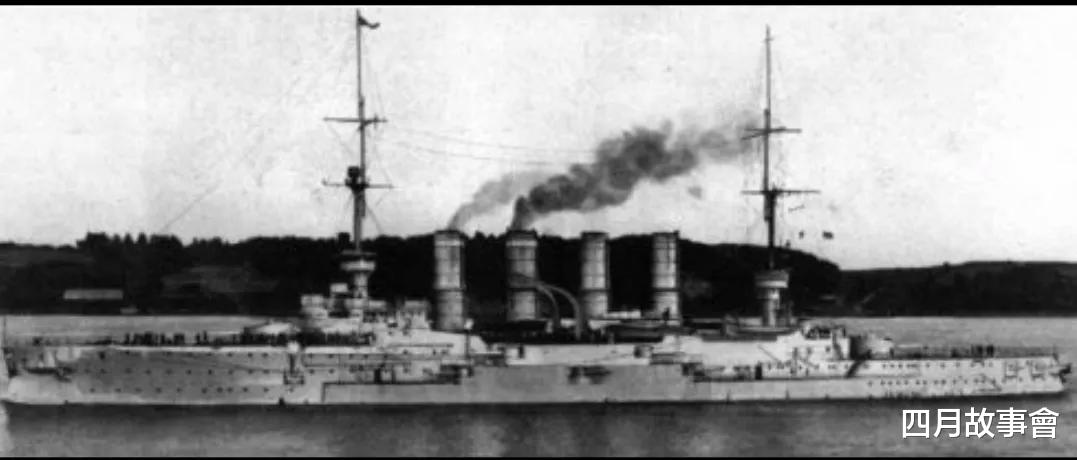

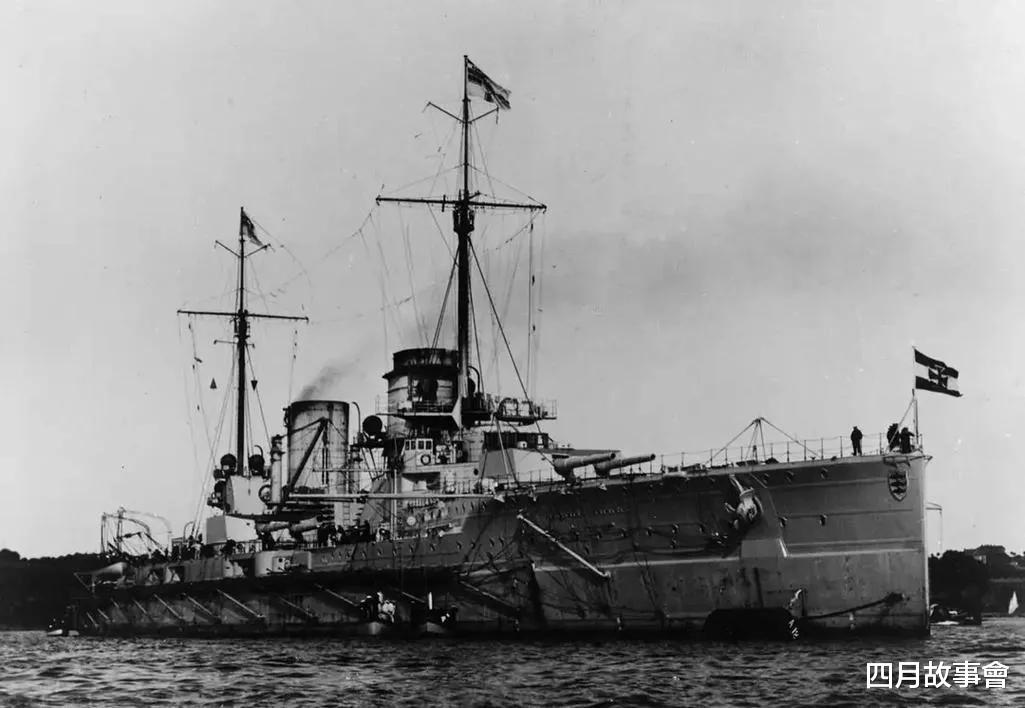

约克号(SMS Yorck)是德意志帝国海军于二十世纪初建造的两艘罗恩级大巡洋舰的末舰,以前普鲁士陆军元帅路德维希·约克·冯·瓦腾堡命名。

其唯一的姐妹舰为罗恩号,它于1903年在汉堡的布洛姆 - 福斯船厂开始架设龙骨、1904年5月下水,至1905年11月竣工,共计耗资1624.1万黄金马克。

舰只的设计排水量为9533吨,装备有四门210公厘炮作主舰炮,最高速度为21.4节。

约克号的职业生涯较为短暂,它于头七年跟随公海舰队服役,然后退役并作预备役保留。

随着第一次世界大战爆发,它得以重新启用并返回前线服役,在1914年11月3–4日完成突袭雅茅斯的任务返航途中,约克号于浓雾中出现导航错误,意外地驶入并触及了德国的防御雷区。

舰只迅速沉没,造成大量人员罹难,尽管不同消息对确切的死亡数字存在分歧。

其舰长因无视命令和疏忽过失而以军法审判并处监禁。

约克号残骸被分阶段拆解,工作分别于1929–30年和1965年进行,并最终于1982年完成。

设计约克号的全长为127.8公尺,有20.2公尺的舷宽和7.76公尺的前吃水,其设计排水量为9,533公吨,满载排水量则可达10,266公吨。

舰只推进系统由三套立式三胀蒸汽机组成,通过十六台杜尔锅炉提供动力。

推进系统的额定功率为20,031匹指示马力(14,937千瓦特),最高速度为21.4节。

依靠最多1,570公吨(1,550长吨)的贮煤量,舰只能够以12节的速度续航4,200海里(7,800公里)。

其标准船员编制为35名军官和598名水兵。

约克号配备有四门安装在两座双联装炮塔上的210公厘40倍径速射炮,分设于中央舰艛的两端。

舰只的副炮则由十门150公厘40倍径速射炮、十四门88公厘35倍径速射炮和四具450公厘(17.7英寸)水下鱼雷发射管所组成,其中后者分别布设在舰艏、舰艉和两边舷侧,并提供11枚鱼雷。

舰只还受到厚度为100公厘(3.9英寸)的水线装甲带的保护,该装甲带使用克虏伯渗碳钢,并有一个40至60公厘(1.6至2.4英寸)厚的装甲甲板,其主炮炮塔的表面厚度则为150公厘(5.9英寸)。

服役历史约克号是为替代老旧的铁甲巡防舰德国号而以“德国代舰”为代号订购,于1903年2月在汉堡的布洛姆-福斯船厂开始架设龙骨,建造编号为167。

它于1904年5月14日下水,随后展开舾装工作。

布洛姆-福斯船厂

在下水仪式上,由约瑟菲娜·约克·冯·瓦滕堡主持以曾率领普鲁士参加解放战争的前陆军元帅路德维希·约克·冯·瓦滕堡之名为舰只命名,并由时任德国大将的威廉·冯·哈恩克发表演说。

舾装完成后,舰只在船坞进行了首次试航,继而由一名指定的工作人员移送至基尔,由德意志帝国海军在那里接收,并于1905年11月21日正式投入使用。

约克号于1906年3月27日加入活动舰队的侦察部队,并自4月2日起接替大巡洋舰腓特烈·卡尔号担任部队旗舰。

海军中将古斯塔夫·施密特是当时的侦察部队司令,他于1906年9月29日被海军少将胡戈·冯·波尔取代。

约克号在接下来几年参加了各种舰队演习,尤其是每年一度的秋季演习。从1908年2月7日至28日,侦察部队巡航前往大西洋,期间也进行了各种战术演练。

通过此次航行,将有助于测试舰上日渐强化的新兴无线电技术,而所需燃料是在西班牙的维戈进行补给。

1907年10月1日,海军少将奥古斯特·冯·黑林根接任侦察部队司令,他于1908年5月1日使用沙恩霍斯特号作为新的旗舰。

沙恩霍斯特号

随后,部队于7–8月展开第二次大西洋之旅,其中约克号到访了丰沙尔和拉科鲁尼亚。

此外,舰只在这年凭借优异的射击成绩而赢得了大巡洋舰类别的“恺萨射术奖(Kaiser-Schießpreis)”。

而第二次世界大战期间的德国海军总司令埃里希·雷德尔,也曾于1908年至1909年作为约克号的导航官登舰服役。

埃里希·雷德尔

1909年,侦察部队再于2月和7月两度前往大西洋。

其中约克号分别于2月17日至23日在维戈、以及7月18日至26日在比拉加尔西亚德亚罗萨的亚罗萨溺湾作停留。

该舰于3月11日重新担任部队旗舰,因为沙恩霍斯特号被派往东亚分舰队服役。

约克号以此职能服役直至1910年4月27日,然后被新入役的布吕歇尔号所取代。

布吕歇尔号

在此两天前,侦察部队的第二司令、海军少将赖因哈德·科赫便已登舰使用约克号,他的职位于5月16日被海军少将古斯塔夫·巴赫曼接替,至9月15日又更换为海军少将马克西公尺利安·冯·施佩。

约克号的枪砲船员在枪炮官、海军大尉华瑟·克拉彭巴赫的领导下获得成功,第二次摘取大巡洋舰类别的“恺萨射术奖”。

约克号于1911年的头几个月没有参加任何演练,因其当时正身处船坞。

它的艉部锅炉舱于3月31日发生苯爆炸,造成一名船员遇难,多人受伤。

10月1日,海军准将弗朗茨·冯·希佩尔作为侦察部队的新任第二司令登舰指挥。

部队随后在前往挪威的训练巡航期间,于11月3日至6日访问了瑞典的乌德瓦拉。

约克号没有参加1912年2月的部队演练,但作为该部队唯一的大型舰只,它于3月参加了与四艘小巡洋舰共同举行的舰队演习。

因此,侦察部队司令、此时已晋升为海军中将的巴赫曼于1912年3月13日至4月3日登上约克号指挥,而希佩尔则转移至冯·德·坦恩号。

约克号维持部队第二司令旗舰的地位直至8月28日,然后被小巡洋舰科隆号所取代。

在11月2日进行的一次排雷演习期间,约克号发生了事故,导致两名船员丧生。

当时,爆炸装置的引信不慎夹在约克号的其中一艘舰载大舢板中,在尝试引爆水雷的过程中,导线松脱,摧毁了舰载艇。

由格本号派出的大舢板打捞起两名死者和幸存者,还包括两名伤员。

从1912年12月至1913年2月,海军中将巴赫曼再次登上约克号,因其实际的旗舰毛奇号正在船坞整修。

在1913年3月4日于黑尔戈兰岛附近举行的一次演习期间,当鱼雷艇在傍晚波涛汹涌的海面试图穿越大型舰只的阵线时,发生了严重事故。

鱼雷艇S178号被大浪撞向约克号并造成轮机舱断裂,69名船员随它迅速沉没。

约克号、奥尔登堡号和S177号合共仅救出15人。

塞德利茨号

由于约克号的损伤较轻,得以继续参加演习。

从3月7-14日和5月1-17日期间,舰只供侦察部队第三司令、海军少将菲利克斯·丰克使用,并于3月14日至5月1日临时担任部队旗舰。

此后不久,至1913年5月21日,约克号在基尔退役,然后进入船厂大修并转配至预备役,其大部分船员都被转移至新近竣工的塞德利茨号。

一战及后续第一次世界大战爆发后,约克号于1914年8月12日重新投入使用,被分配至海军少将胡贝特·冯·雷布埃尔-帕舒维兹辖下的第四侦察集群,该集群其后于8月25日更名为第三侦察集群。

厄勒海峡

9月20日,约克号在厄勒海峡担任前哨值勤,两天后又推进至波罗的海中部。

自9月28日起,它与第三侦察集群余部共同驻扎在北海。

舰只于11月2日参加了公海舰队的首次进攻行动–突袭雅茅斯。

在希佩尔的指挥下,第一侦察集群的战斗巡洋舰将炮击雅茅斯,而小巡洋舰施特拉尔松德号则负责在附近海域布设雷区。

第三和第四侦察集群驻守在威悉河口,第一和第三战列分舰队也在席利希锚区随时准备紧急支援。

威悉河

这些部队组成的公海舰队大部,跟随于11月2日清晨出发的战斗巡洋舰,于傍晚来到距离约60海里(110公里)的范围内,作为面对英国舰队的安全距离。

然而,由于大部分舰只都提前启程返回德国基地,这使得从英国海岸返航的希佩尔的舰只与它们的距离拉大至100海里(190公里)。

行动结束后,约克号跟随驶回威廉港。在11月3日夜间行至外玉石时,舰只遭遇大雾,只得就地锚泊。

但由于舰上发生有疑似经水源传染的伤寒病例,约克号舰长、海军上校瓦尔德马·皮珀希望在短时间内改善目视航行的情况。

他以个人名义下令起航前往威廉港,因为领港员不愿冒着低能见度和水雷的高风险来引导这次航行。

威廉港

在风流的影响下,约克号于11月4日04:10在内玉石撞及了一枚德国水雷。

当它试图转向时,又撞及了第二枚水雷,舰只迅速朝东西方向倾覆并以船底朝天而沉没。

约克号迅速沉没的原因是由于中部纵向舱壁断裂,从而导致更严重的倾侧。

多名船员在沉没中丧生,另有包括舰长皮珀在内的部分船员则被岸防舰哈根号救出。

对于具体的罹难人数,各消息源存在分歧,V·E·塔兰特在其所着的《日德兰:德国人的视角》中指出,629名船员中仅127人获救;

而埃里希·格勒纳的著作《德国军舰1815-1945》则表明仅336人死亡。

丹尼尔·巴特勒的《遥远的胜利》指出有“约235人”在沉没中丧生。

而在军事法庭对沉船事件进行审判时,《北德人民杂志》报道称“逾300人遇难”,这一报道得到了全球范围内的转述。

1914年12月,沉船的舰长皮珀在威廉港的军事法庭受审,他因无视命令和疏忽而被判处两年堡垒监禁。

皮珀被发往土耳其执行缓刑,并在当地出任土耳其武装部部长。

在1915年12月8日,德皇威廉二世给予了他豁免处罚。

沉没点最初仅设沉船标作保护,1926年,有部分残骸不得不进行爆破拆除,因为它们高出航道太多。

在1936年和1937年,通过再次爆破,残骸从距离海图基准面3公尺(9.8英尺)的深度沉入超过11公尺(36英尺)深,而进一步的爆破于1969年进行。

在ICI转运桥的兴建以及相关航道的铺设过程中,消除航道障碍于1980年代初被再度提上议事日程。

威廉二世

当局最初考虑的是打捞,但由于德国疏浚企业对于将剩余残骸从距水平面下方23公尺(75英尺)的深度打捞上岸的报价约为400万德国马克,这仅占估算回收费用的一小部分,因此最终决定将其冲蚀。

从1983年7月27日至10月4日,大部分支离破碎的残骸被两艘穿孔式抽吸挖泥船进行人为冲蚀并达致所需深度。