1971年9月,九一三事件爆发,中南海内弥漫着紧张而沉重的氛围。

九一三事件发生后,李德生被紧急召到空军司令部参与处理工作。他在指挥室里连续待了整整五天五夜,直到所有相关事宜都得到妥善解决,才拖着疲惫的身躯离开。

李德生的辛勤努力迅速赢得了毛泽东和周恩来的高度赞赏,然而,他脸上却始终挂着忧虑的神情。

短暂休整后,李德生主动找到毛主席,在他办公桌前略显犹豫地承认错误:“主席,我是军委办事组的成员,这次的事情我也有责任……”

出乎他意料的是,话还没说完,毛主席就猛地拍案而起:“你在军委办事组里算什么角色,凭什么由你来担责?你又不属于他们那一派,还做检讨?依我看,你不但不该检讨,反而应该受到表彰!”

李德生是什么身份,为何会引发毛泽东的激烈反应?这一事件背后的原因值得探究。作为当时的重要人物,李德生的言行引起了毛泽东的强烈不满,导致后者当场发怒。这种罕见的情况反映了当时特殊的历史背景和复杂的政治局势。我们需要从具体的历史情境出发,分析李德生的所作所为及其与毛泽东之间的关系,才能理解这一事件的深层原因。

他的人生前半段可谓一波三折,充满了起起落落。从早年的坎坷到后来的转折,他的经历如同一部跌宕起伏的剧集,充满了戏剧性的变化。无论是事业上的挑战,还是个人生活中的波折,都让他的人生轨迹显得格外复杂。这些经历不仅塑造了他的性格,也为他后来的发展奠定了基础。可以说,他的前半生充满了考验与机遇,每一步都走得并不轻松,但也正是这些经历让他变得更加坚韧与成熟。

【一,被战友误解,他被开除党籍】

1916年4月,李德生在河南新县的李家洼村出生,他的家庭是当地普通的农户。

李德生自幼家境困难,这份艰辛让他比同龄人更早成熟。1928年,一个意外机遇使他加入了当地的童子军组织,凭借出色的能力,他很快被推举为童子团的负责人。

在敌人看来,那些活泼好动的孩子根本不值一提,但李德生却是个例外。他胆识过人,心思缜密,主动为红军担任向导、站岗放哨、传递情报,出色地完成了多项革命工作。

1930年2月,表现突出的李德生正式成为工农红军的一员。仅仅过了两年,他就通过组织考察,光荣地加入了中国共产党。这段经历不仅体现了李德生的个人能力,也反映出当时党组织对优秀人才的重视和培养。

李德生自此踏上了军旅生涯,开启了长达数十年的征战与历练之路。

与其他战友相比,李德生有一个特别的强项——他特别擅长认路。

李德生的战友们回忆说,不管多么错综复杂的小路,只要李德生走过一次,他不仅不会迷路,还能清楚地辨别出方向。

由于具备这项特殊才能,李德生刚入伍没多久就被调入红四军十一师的团部交通排,负责传令工作。

之后,他迅速晋升为交通队班长,并接连参加了仪南、营渠和宣达三场小规模战斗。

在激烈的战斗环境中,李德生迅速崭露头角,逐步成为能够独立承担重任的军事指挥官。

然而,李德生更偏爱前线战斗中的凝聚力和激情,于是当接到调动命令时,他主动申请返回师交通队,同时担任班长和党支部书记的职责。

1935年5月,红军在第五次反围剿战役中失利,李德生随同大部队踏上了长征之路。

出乎他意料的是,这份工作竟然引发了战友们的误会,最终导致他被错误指控并失去了党员身份。

在党内的日常小组会议上,大家进行了工作汇报。

听完各小组负责人的工作汇报,李德生进行了总结发言。他指出,当前战事紧张,条件艰苦,必须强化党的思想建设和生活管理。过去几个月,组织生活开展不够,工作汇报也不够及时,这些问题都需要立即改进。李德生强调,越是困难时期,越要加强党的思想工作。他要求各级干部提高思想认识,切实抓好组织生活,确保工作汇报及时到位。针对当前存在的问题,他要求大家立即行动起来,采取有效措施,确保党的各项工作落到实处。李德生最后指出,当前形势严峻,任务艰巨,各级干部必须高度重视党的思想建设和生活管理,确保各项工作有序推进。他要求大家团结一致,克服困难,共同完成党交给的各项任务。

出人意料的是,一段看似普通的言论被别有用心的人曲解,并上报至师部政委,声称李德生“觉得当前情况不及以往”。

听到消息后,师部政委里几个和李德生关系不好的人,没搞清楚情况就直接动手打了他,而且还当场决定免去他的党内职位,直接开除了他的党籍。

李德生的事业原本一帆风顺,却突然遭遇了重大挫折,心里难免感到失落。不过,幸运的是,他很快得到了老领导陈锡联的安慰和鼓励。当时,陈锡联正担任十师师长,他的开导让李德生重新振作起来。

经过陈锡联的开导,李德生迅速意识到,个人得失并不重要。只要组织认定存在不当决策,必定会秉公处理,给予他应有的公正评判。

1936年,红军顺利抵达陕北后,党内迅速采取行动,对长征期间出现的一些"左"倾偏差进行了纠正。与此同时,李德生重新获得了党组织的接纳,得以重返他热爱的军事战线。这一系列调整不仅体现了党的自我革新能力,也为后续的革命事业奠定了更加坚实的基础。

【二,“李德生上去,我就放心了!”】

重返前线后,李德生立即投身到抗击日寇的斗争中。他迅速适应了战场的节奏,积极参与各项战斗任务。作为一名经验丰富的指挥员,他充分发挥自己的军事才能,带领部队在抗日战场上奋勇作战。面对日军的强大攻势,李德生沉着应对,灵活运用战术,多次成功阻击敌人进攻。他深知这场战争关系到民族存亡,因此始终保持着高昂的斗志和坚定的信念。在艰苦的战斗环境中,李德生与战士们同甘共苦,用行动鼓舞士气,为抗日战争的胜利贡献了自己的力量。

李德生在中国近代多次关键军事行动中扮演了重要角色。无论是参与明堡机场的突袭,还是马坊的激烈交锋,从响堂铺的战斗到规模庞大的百团大战,他的身影在这些历史性战役中频繁出现。这些战斗不仅展示了李德生的军事才能,也体现了他在中国军事史上的重要地位。通过这些战役,我们可以看到李德生如何运用策略和勇气,帮助塑造了战争的走向。

在马坊战役中,李德生采取了一项大胆的策略。他首先伪装成当地农民,潜入敌方腹地进行详细侦察。在获取关键情报后,他带领一支由82名精锐战士组成的突击队,直捣日军在马坊的据点。这次行动不仅成功摧毁了敌方的军事设施,还彻底消灭了据点内的所有敌军,取得了决定性的胜利。

在抗日战争结束后的动荡时期,中国再次陷入了解放战争的激烈冲突。李德生凭借其丰富的实战经验,迅速被调入太行纵队,担任第4支队769团的团长。在这一角色中,他积极参与了上党战役和邯郸战役等关键战斗,并投身于极具挑战性的“千里跃进大别山”行动,展现了其卓越的军事才能和坚定的战斗精神。

1948年7月刚开始,刘伯承和邓小平下达了任务,李德生带领的第六纵队接到了攻打襄阳城的命令。但这座城可不是那么容易拿下的,难度相当大。

襄阳地势独特,背倚群山,三面临水,在军事战略上堪称天然堡垒。这种地形特点使得它在战争中极具防御优势,自古以来便是兵家必争的战略要地。由于其特殊的地理位置,襄阳在历史上多次成为军事对抗的关键节点,被历代兵家视为难以攻克的战略重镇。

经过多次深入分析和实地考察,李德生与纵队指挥官王近山共同构思了一个名为“刀劈三关”的独特策略,用以克服这一棘手问题。

李德生主动要求上前线,亲自指挥作战。他凭借聪明才智和迅速决策,连续攻克了三道重要防线,包括琵琶山、真武山和铁佛寺。

在完成"三关"任务后,李德生采取了集中统一的策略。他首先深入勘察了战场地形,全面收集了敌我双方的情报资料。随后,他根据双方各据点的武器装备特点,进行了系统化的分类部署。通过这种精准的战术安排,他成功地歼灭了敌军的主力部队。

王近山司令员得知他的作战方法后,连连称赞,表示非常认可。这种战术既简洁又实用,体现了高度的策略性。王近山不仅口头表扬,还用手势表达了对他的肯定。

中华人民共和国建立后,李德生多年的革命斗争终于获得了丰硕成果。

然而,和平并未降临,1950年,朝鲜战争打响,李德生再次接到命令奔赴战场,参与这场激烈的军事冲突。

在朝鲜战场上,严寒是志愿军面临的主要挑战之一,天气冷得连水都能结冰。

尽管环境恶劣,士兵们依然依靠坚韧不拔的精神,在困境中接连取得战斗的胜利。

在这场战役中,上甘岭之战尤为突出,而李德生则是后期前线的主要指挥官。

李德生那时在第十二军担任副军长的职务。

按照上级指示,十二军在完成上甘岭东区的防守任务后,本应退到山谷里进行休整;

正当部队向山谷推进时,李德生等人突然收到指令,要求十二军转为上甘岭战役的后备力量,并确保部队处于战备状态,随时准备投入战斗。

在战场上,形势瞬息万变。

李德生经过反复思考,找到了制胜的关键。他采取了"兵力部署前少后多,火力配置前强后弱"的战术策略。这种部署方式充分发挥了志愿军的作战优势,经过艰苦奋战,最终成功取得了胜利。

在那个时期,李德生的直接上级还是王近山,这位曾在解放战争中担任过重要角色的老将。

听说李德生被派往前线,王近山笑着对旁边的人说:“有他出马,我就安心了!”这句话充分展现了李德生的能力和智慧。

【三,坚持原则的李德生】

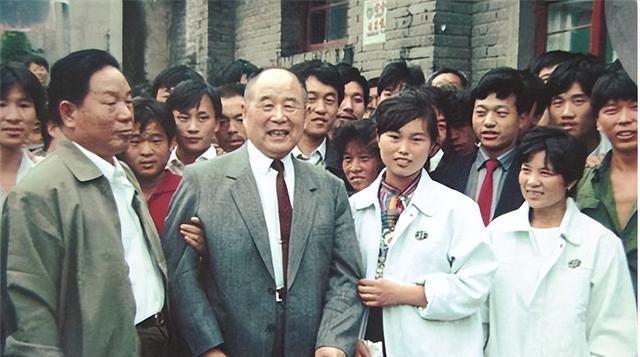

1968年9月,时任南京军区副司令员兼安徽省委第一书记的李德生,按常规赴京参加中共第八届十二中全会的扩大会议。

在周总理宣读参会人员名单的过程中,毛主席听到“李德生”这个名字时,先是愣了一下,紧接着问道:“李德生是谁?”

李德生迅速起立,挺直身体,响亮地回应:“到!”

1969年4月,李德生被选为中央政治局候补委员和中央军委委员,之后在国务院及中央军委中逐步担任重要职务。此外,他经毛主席特别批准,加入了当时的中央军委办事组,并在其中担任关键职位。

随着李德生担任的职位逐渐增多,工作内容也日益接近权力核心,他感到压力倍增,内心充满不安。他一度向毛主席表达了自己的担忧,询问是否能够卸下部分职务:“我承担的责任太重了,担心难以胜任……”

毛主席不等他说完,直接摆手制止:“不用免,一个都不行!”

周总理坐在一旁,语气温和地安抚他:“别太有压力,照主席的指示放手去做就行。”

在毛主席和周总理的鼓励与信任下,李德生更加坚定了全力以赴完成任务的信念。两位领导人的支持不仅给予了他精神上的动力,也让他明确了工作的方向和目标。这种信任感使他更加专注,决心不辜负领导的期望,把每项工作都做到最好。

由于工作职责的特殊性,李德生经常需要处理各类机密文件。为了严格自律,他为自己制定了“三不”原则。

李德生始终坚持"三不"原则,这使得他在多次政治风波中都能安然度过,稳如泰山。正是这种坚定不移的态度,让他赢得了毛泽东和周恩来的高度信任。

即便在林彪事件爆发后,周恩来依然果断地将李德生派往空军总部主持工作。这一决定既体现了周总理对李德生的充分信任,也反映出李德生一贯坚持原则、工作严谨的作风。李德生在处理复杂局面时始终保持政治定力,这种可靠的表现使他成为周恩来在特殊时期的重要助手。

在九一三事件结束后,毛主席指示军委办事组成员进行自我反省,唯独李德生除外。

李德生得知自己免于检讨后,心情并未轻松,反而更加沉重。他觉得自己依然难辞其咎,无法摆脱内心的负罪感。

在向毛主席报告九一三事件的处理过程时,李德生显得有些迟疑。他反复斟酌,最终以吞吞吐吐的方式向主席陈述了情况。

毛主席还没等对方把话讲完,就放下手中的报告,猛地拍了一下桌子,直接打断道:“你在军委办事组里算什么?这事轮不到你来担责!你跟他们又不是一伙的,还检讨什么?我看你不仅没错,反而应该受到表扬!”

听到毛主席的这番话,李德生深受触动,内心既充满感激又感到意外。他忍不住眼眶湿润,立即站起来,向主席郑重地行了一个军礼。他坚定地表示,自己将以对党和人民的绝对忠诚为信念,全力以赴为新中国贡献力量,继续不懈奋斗。

【四,结语】

1973年8月,李德生被选为中共中央副主席。担任这一重要职务后,他全身心投入工作,以高度负责的态度为党和国家的事业不懈奋斗,在推动各项工作中发挥了重要作用,取得了显著成绩。

毛主席与李德生之间有一段特别的趣事,因此毛主席曾幽默地评价李德生:“你活到九十九岁,上帝都得请你喝一杯!”这句话不仅展现了毛主席的风趣,也体现了两人之间的特殊关系。

遗憾的是,毛主席这句玩笑话终究没有应验。

2011年5月,李德生在北京因病去世,时年96岁,离百岁仅差三载。

李德生的一生充满传奇色彩,他在战火纷飞的年代逐渐成长,经历了无数场激烈而残酷的战斗,受伤流血对他来说已是家常便饭。

新中国成立后,他继续在岗位上发挥聪明才智,全身心投入工作。在此期间,他撰写了多部著作,为后人留下了珍贵的思想遗产。

李德生的生平堪称传奇,其经历极具启发性。他出生于1916年,家境贫寒,但凭借坚韧不拔的意志,逐步走上革命道路。1932年加入中国共产党,随后参与多次重要战役,展现出卓越的军事才能。抗日战争期间,他担任八路军129师385旅769团团长,指挥了著名的阳明堡战斗,成功摧毁日军机场,有力打击了敌人。解放战争时期,他历任晋冀鲁豫野战军第六纵队司令员、第二野战军第三兵团司令员等职,参与指挥了淮海战役、渡江战役等重大战役,为解放全中国立下赫赫战功。新中国成立后,李德生继续为国防和军队建设贡献力量,1973年当选为中共中央副主席,1988年被授予上将军衔。他的一生,始终坚守信仰,勇于担当,无私奉献,堪称楷模。

坚决拥护党的领导,始终与党中央保持高度一致,铭记初心使命,是新时代中国青年的共同心声,也是我们必须坚持的行动准则。作为社会主义建设者和接班人,我们要以坚定的理想信念、昂扬的奋斗姿态,在实现中华民族伟大复兴的征程中贡献青春力量。

每个人都应该在自己的岗位上尽心尽力,只有这样,我们才能共同打造一个更加强大和繁荣的新中国。只有这样,我们才能对得起老一辈革命家们所付出的艰辛和牺牲,才能为后代创造一个更加光明和美好的未来。