2025年3月末,金沙江创投管理合伙人朱啸虎的一句“我们正在批量退出人形机器人公司”引发创投圈与科技界的热议。

01

资本觉醒与产业祛魅

2025年3月底,金沙江创投管理合伙人朱啸虎公开表示“正批量退出人形机器人公司”,其核心逻辑是“商业化路径不清晰”以及“市场共识高度集中时恰是退出时机”,这一言论迅速引发创投圈与科技界的激烈争论。

朱啸虎直言不讳地指出,人形机器人领域“看不到清晰的商业化路径”,且市场共识高度聚焦时往往是退出时机。

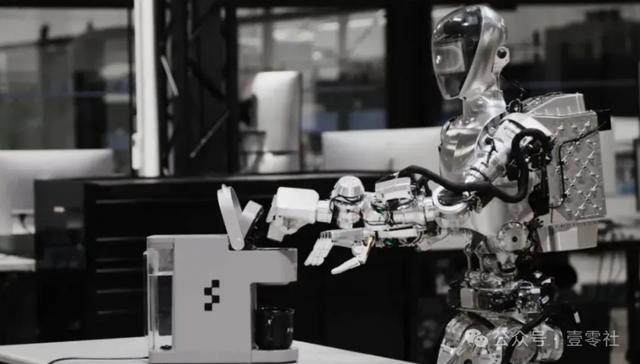

他以具身智能(Embodied AI)为例,认为当前人形机器人企业提出的客户需求多属“想象”,缺乏真实场景支撑,如“谁会花十几万买机器人干杂活”,并透露旗下基金已从星海图、松延动力等早期项目退出,完成“半年投资、一年套现”的典型快进快出操作。

值得一提的是在朱啸虎退出的企业名单中,不乏估值曾达独角兽级别的明星项目。这些企业普遍存在"三张PPT融一轮"的怪象:第一张画着酷似科幻电影的人形概念图,第二张列着2030年百亿营收预测,第三张打着"中国版波士顿动力"的旗号。某头部机构合伙人透露:"我们内部测算发现,要实现宣传的30%毛利率,这些公司需要把单价做到汽车级别,但市场需求可能还比不上豪华超跑。"这种资本与技术的错配,本质上是用互联网思维硬套硬科技赛道。

此外,他提出“反共识”投资策略:在分歧时进场,在一致预期时撤退。这一逻辑曾助其成功退出ofo、饿了么等项目,但对人形机器人行业的“泼冷水”却引发同行不满。

02

行业生态剧变

被推至风口浪尖的星海图与松延动力,成为观察资本进退的典型样本。星海图在金沙江创投退出后,迅速获得高瓴、蚂蚁、IDG等机构加注,估值半年暴涨300%;松延动力则以“无惧杂音,继续前进”的机器人演示视频回应争议。

这种“前脚退出、后脚融资”的现象,揭示了行业资源正加速向头部聚集。2025年机器人赛道超四成融资由国资基金主导,地方政府通过研发补贴、产业链整合等政策构建护城河。

值得注意的是,行业两极分化加剧。宇树科技、优必选、智元机器人已形成“三而强格局”,分别占据消费端认知、工厂场景落地和政府资源支持的优势。而中小玩家面临严峻考验——2024年下半年起,VC对非头部项目的估值容忍度显著下降,部分企业融资周期延长至12个月以上。

而面对金沙江创投的退出,星海图、松延动力,纷纷对金沙江创投的投资与退出行为,做出隔空回应。

星海图发布与金沙江创投合作始末的澄清公告,并呼吁具身智能赛道长坡厚雪,行业的发展离不开社会各方各界的持续关注与鼎力支持。松延动力视频号发布自家人形机器人产品跑步的视频,配文“无惧杂音,继续前进”。

其创始人姜哲源在朋友圈转发该视频时评论称,“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”。

其实在过去两年里,星海图和松延动力都是人形机器人行业的明星公司。在金沙江创投退出后,星海图拿到了高瓴资本、蚂蚁集团等的后续轮融资,松延动力也拿到了华强资本、彬复资本等的投资。这在一定程度上反映了,不同投资机构对人形机器人行业的投资判断,存在较大的差异性。

在头部通吃与国资主导的双重挤压下,行业正演化出多层次生态结构:顶层是由宇树科技(消费端认知)、优必选(工业场景)、智元机器人(政企服务)构成的"铁三角",中层是专注医疗、农业等垂直领域的"小巨人",底层则游动着靠项目制生存的方案商。

值得关注的是,部分企业开始探索"技术模块化"生存模式,如将自研的SLAM系统拆解为可售技术单元,既避免与整机厂商竞争,又形成新的价值捕获点。

站在产业变革的临界点,机器人赛道的竞争已从单纯的技术比拼,升级为生态位卡位战。那些能巧妙平衡市场化能力与政策敏感性,在头部挤压中找准缝隙市场的企业,或将定义行业下一个发展周期的生存法则。当资本潮水逐渐退去,真正考验企业的是如何将短暂的估值狂欢,转化为可持续的生态竞争优势。

03

创投圈也爆发论战

事实上,朱啸虎言论一出,即迅速引发创投圈与科技界的激烈争论。经纬创投创始人张颖公开反驳称“朱老板别闹”,认为人形机器人赛道长期必出巨头,泡沫是新兴领域发展的必经阶段,与朱啸虎的悲观论调形成鲜明对比的,是多方对行业的坚定看好:

1. 经纬张颖:“朱老板别闹”

经纬创投创始人张颖公开驳斥朱啸虎,称人形机器人赛道“未来一定能出大公司”,并警告此类言论可能损害朱啸虎与优质创业者的合作机会。

2. 众擎赵同阳:“五年内无处不在”

众擎机器人创始人赵同阳激烈批评朱啸虎“只适合快餐式项目”,并预言人形机器人将在五年内渗透制造业,解决用工荒与非结构化场景难题。他举例称,已有头部厂商因招工难采购人形机器人,证明市场需求真实存在。

3. 行业数据与资本热度

2025年人形机器人赛道融资超20起,远超去年同期。支持者认为,技术突破(如Figure与OpenAI的研发进展)正推动行业进入“量产降本→场景渗透”的黄金周期。

部分业内人士认同朱啸虎的谨慎。他们认为,当前人形机器人估值泡沫显著,商业化落地尚需5-10年,过早押注可能陷入“击鼓传花”风险。高盛曾公开看空该领域,称技术拐点未至。

当然,朱啸虎的决策也反映美元基金LP(有限合伙人)对回报周期的敏感。有分析指出,其退出并非否定技术前景,而是基于价格与价值的错配,避免重蹈大模型投资覆辙。

04

分歧中的前行

理想主义还是现实账单?

朱啸虎的退出揭示了一级市场的分化——追求短期回报的资本倾向于撤离,而长期主义者则持续加码。例如,特斯拉、华为等巨头仍在加速布局Optimus等产品,试图打通制造业、服务业场景。

历史表明,任何颠覆性技术(如互联网、电动车)均经历泡沫期。张颖等人强调,人形机器人正处于“挤泡沫”阶段,但长远看将重塑工业革命。

朱啸虎的撤退,本质是资本对技术成熟度的投票。这场争论无关对错,而是不同投资哲学的碰撞:一方信奉“算账逻辑”,另一方押注“未来信仰”。

正如赵同阳所言:“总需要一群人十年如一日坚持。”而行业的真正考验,在于能否在泡沫消散后,用商业化成果回应质疑。